日本の石炭技術が世界を救う-火力発電とバイオ、可能性が広がる

石炭が重要なエネルギー源として、再び国際的に注目されている。火力発電に使った場合他のエネルギー源と比べたコストが安いためだ。一方、石炭は、天然ガスなどよりも燃焼時に地球温暖化の一因とされる二酸化炭素(CO2)の発生量が多いという課題がある。どのように使っていけばよいのか。

元経済産業省石炭課長、元秋田県副知事で、今は石炭エネルギーセンターの専務理事を務める橋口昌道氏に、石炭の未来を聞いた。

「石炭は地球からの贈り物」

−九州の炭鉱だった軍艦島などが世界遺産となるなど、日本国内での石炭採掘はほとんどなくなったと認識している。一般財団法人石炭エネルギーセンターはどのような役割の団体か。

橋口・日本でもかつては5000万トンもの石炭を採掘しておりましたが、現在では北海道で小規模で行われているのみです。日本の電力の石炭需要は1億トンほどあり、そのほとんどを豪州やインドネシアなどからの輸入に頼っている状況です。

石炭エネルギーセンター(JCOAL)は、石炭の採掘、輸送、利用といったすべてのサプライチェーンに係るいわゆるワンストップ機関であり、政府や関係機関との連携の下、情報提供、技術開発・普及、海外への技術移転などの事業を行っています。電力会社や製造業などの石炭需要家、商社、重工メーカー、プラントメーカー等にJCOALメンバーになっていただいています。アジアを中心に世界中で活動を展開しています。

−COP21で決まったパリ協定の内容をどう評価するか。そして石炭利用の立場からどのように考えているか。

橋口・CO2削減に向けて、途上国を含めた約190カ国が同じ土俵にのったことは大きな成果であると評価しています。特に、「2度目標と1.5度の追及」と具体的な数字に言及したこと、削減目標を5年ごとに提出・更新すると決定したことは注目すべき点です。地球全体として、世界が共にどうCO2排出量を削減していくかという課題に対して、大きな一歩を踏み出したものと理解しています。

石炭は有限資源ですから、大切に使っていくことが重要です。私たちの石炭利用の考え方はパリ協定の方向性と異なるものではありません。JCOALとしても、「石炭は、地球からの贈り物」というキャッチフレーズの下に活動をしているところです。

国別に削減努力を行うことは重要ですが、地球全体で減らしていくことがそれ以上に重要だと考えます。石炭は、経済性、供給安定性において優れたエネルギー源であり、これからもアジアを中心にその利用量は増大せざるを得ません。電気の供給を受けられない地域も世界ではまだ多いのです。日本は、石炭をクリーンに、かつ、効率よく利用できる、いわゆるクリーンコールテクノロジー(CCT)の最先進国です。

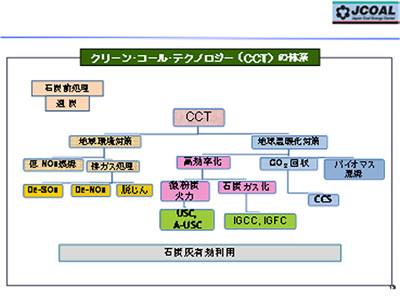

例えば、J-POWER(電源開発)の磯子火力発電所(横浜市)は世界最高の発電効率を誇ります。また、石炭をガス化しタービンを回し、蒸気タービンを併用する複合発電(IGCC)技術により、高効率化を図ることが可能です。さらに、燃料電池をも組み合わせた石炭ガス化燃料電池発電(IGFC)の実証設備が広島県大崎上島において大崎クールジェンプロジェクトとして建設中であるなど、発電効率を更にあげる努力をしているところです。こうした技術を海外で利用して頂いて、地球全体のCO2を抑制していかなければならないと考えます。(写真1)(図1)

石炭火力、「悪者視」への疑問

−パリ協定を受けて、日本政府は地球温暖化対策計画を作成している。それへの要望はあるか。

橋口・再生可能エネルギーの導入等が本格的に進むことが前提になりますが、産業部門のみならず、運輸部門、民生部門への省エネルギーが促進され、日本全体のCO2排出量削減が具体的に実現するような計画にすることが必要です。

それだけでなく、CO2を多く排出する国への協力をしやすくすることが重要です。パリ協定では二国間クレジット(国ごとの協力で、削減プロジェクトに協力した国は、その削減分を自国の削減分に移転できる仕組み)の考え方が明記されましたが、その活用により、今後増大する途上国でのCO2排出を抑制することが可能です。政府には、地球温暖化対策計画の中で、できるだけ多くのモデル事業が実施できることを、また、その適切な具体的なルール作りや環境整備に期待をしています。

−パリ協定で石炭使用規制への直接言及はないが、石炭火力への規制が世界で強まっている。またその使用によるデメリットへの懸念も強まっている。

橋口・確かに、石炭はクリーンではないので利用をやめよう、という国もあります。また、「石炭はCO2も多く出すし、NOx(窒素酸化物)、SOx(硫黄酸化物)、ばいじんも出し、空気や水を汚す」というような石炭火力発電にネガティブな報道もあります。クリーンコールテクノロジー(CCT)は大気や水質汚染問題といった従来型の地域環境対策とCO2の削減が求められている地球温暖化対策との二つに分けられますが、これらが混同されて報道されているケースです。前者の地域環境については、日本の技術では既に克服されているものであり、解決可能なものです。

後者の地球温暖化については、化石燃料を発電で利用する限りいくら効率をあげてもCO2の排出は避けることができず、今後抜本的な解決策が求められている地球規模の環境問題です。これらは明確に区別して議論されるべきと考えています。

途上国において石炭の利用が適切ではなく、空気や水を汚染し人的悪影響があるケースがあれば、すぐにでも改善協力をすべきだと思っています。もちろん、磯子火力発電所のような高効率発電所を当該国に設置してもらい、NOx、SOx問題も同時に解決するのが最も望ましい姿です。

−温暖化防止対策との整合性がある大型石炭火力の建設計画についても、環境省が、環境アセスメント(評価)の制度を使って異議を示すケースが頻繁に起こっている。どう考えるか。

橋口・秋田市の石炭火力発電所計画について、そういう状況になっています。地方創生が国家的な課題となっており、それぞれの地域がその特色を活かしつつ、電力の開発や利用を含め地方の活性化に向けた努力をしています。秋田の海域は日本では珍しく遠浅であり大規模な洋上風力発電構想があります。しかしながら、日本海側には十分な送電網が整備されていないことから、構想にとどまっていました。そこで私が在任中、秋田県が実現しようとしたのは、電力の自由化の流れの中で高効率石炭火力発電施設と送電網を一体的に整備し、新エネである洋上風力とのハイブリッドで安定的なエネルギーを供給していこうという計画です。

環境アセスメントについては、地方創生やトータルとしての効率性も含めた総合的な観点から評価されるべきだと考えます。

可能性のある日本の石炭先端技術

−エネルギー源として、石炭をどのように使えばいいのだろうか。

橋口・新しいエネルギー基本計画に基づき、2030年における電力のエネルギーミックスにおいて石炭の比率は26%として目標設定されました。将来的には、CO2を全く排出しない水素燃料に移行するなど、化石燃料に頼らない社会の実現を目指していくべきだと考えますが、当面、日本においても石炭はエネルギーミックスの中で重要なベースロード電源としての役割を担うことになります。日本の石炭は海外からの輸入に頼っていますが、有限である石炭は「地球からの贈り物」であり、大切に、有効に利用しなければなりません。

特にアジアを中心に石炭利用が進展することを考えれば、先ずは、日本の「クリーンコールテクノロジー(CCT)」を世界で活用していただくくのが重要と考えます。

−石炭についてはどのような期待できる技術があるのか。

橋口・CO2削減が世界の重要な課題となった今、日本においては、クリーンコールテクノロジー(CCT)の質を更に上げ、飛躍的な発電効率の向上を図るとともに、CO2フリーであるバイオマスの混焼比率をあげていく努力が必要です。

当センターとしても、間伐材やもみ殻などから人工石炭(バイオコークス)を製造・供給し、ごみ焼却施設におけるCO2排出を抑制するプロジェクトを進めています。そもそも石炭は、太古の木からできたものであり、生物をめぐるバイオサイクルの一貫として大気中のCO2として循環していたものであり、バイオとの親和性があるのです。

また、どうしても排出してしまうCO2については、分離・回収し、地中に封じ込める技術(CCS)が注目されています。来年度から本格的にはじまる北海道苫小牧におけるCO2地中貯留プロジェクトに期待をしており、また、豪州、米国、カナダなど海外のCCSプロジェクトとの連携にも力を注ぐつもりです。

さらには、分離・回収されたCO2で藻類(ミドリムシなど)を育成させ、ジェット燃料などの資源にしていくプロジェクトもありますし、国際協力の下、沿岸部に海洋プラットフォームを作って海の生物育成にも寄与するプロジェクトに発展させることも一案ではないでしょうか。今後、CO2を廃棄物として捉えるのではなく、資源であるという発想が重要だと考えます。

時間がかかることを恐れず、クリーンコールテクノロジー(CCT)の先進国である日本が世界のリーダーとして胸を張って進めていくことが大切だと考えています。JCOALとしても、ゼロエミッション石炭火力発電を目指し、引き続き努力していきたいと思います。

(2016年2月1日掲載)

関連記事

-

言論アリーナ「地球温暖化を経済的に考える」を公開しました。 ほかの番組はこちらから。 大停電はなぜ起こったのかを分析し、その再発を防ぐにはどうすればいいのかを考えました。 出演 池田信夫(アゴラ研究所所長) 諸葛宗男(ア

-

最近にわかにEV(電気自動車)が話題になってきた。EVの所有コストはまだガソリンの2倍以上だが、きょう山本隆三さんの話を聞いていて、状況が1980年代のPC革命と似ていることに気づいた。 今はPC業界でいうと、70年代末

-

政策家石川和男さんのネット放送「霞ヶ関政策総研チャンネル」の報告。民主党で実務ができる政治家と注目された馬淵澄夫議員が登場しました。東電から事故処理を切り出し、国が関与するなどの現実的提言を行っています。

-

「死の町」「放射能汚染」「健康被害」。1986年に原発事故を起こしたウクライナのチェルノブイリ原発。日本では情報が少ないし、その情報も悪いイメージを抱かせるものばかりだ。本当の姿はどうなのか。そして福島原発事故の収束にそ

-

北海道新聞、4月17日記事。北海道電力が泊原発(後志管内泊村)の維持費として、2012年度から4年間に3087億円を支出したことが同社の有価証券報告書で分かった。

-

報道ステーションの3月11日の報道を振り返ると、伝えるべき重要な情報をまったく強調していない。おかしな異説を唱える人の少数説ばかり取り上げている。「福島県の甲状腺がんが原発事故によるもの」とのシナリオを前提に、その筋書きに沿う発言をしてくれる人物を登場させている。

-

かつて省エネ政策を取材したとき、経産省の担当官僚からこんなぼやきを聞いたことがある。「メディアの人は日本の政策の悪い話を伝えても、素晴らしい話を取材しない。この仕事についてから日本にある各国の大使館の経済担当者や、いろんな政府や国際機関から、毎月問い合わせの電話やメールが来るのに」。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間