川内原発、停止の必要なし-リスク認識の誤り

(写真)九州電力川内原発

(写真)九州電力川内原発熊本県、大分県を中心に地震が続く。それが止まり被災者の方の生活が再建されることを祈りたい。

問題がある。九州電力川内原発(鹿児島県)の稼動中の2基の原子炉をめぐり、止めるべきと、主張する人たちがいる。

共産党は政府に停止を申し入れ、同党で奇矯な行動を繰り返す池内沙織議員なども「正気の沙汰か」と騒いだ。(産経新聞記事)停止申し入れをした文化人もいると、朝日新聞が報じた。

筆者は止める必要はないと思う。私たちが現在考えるべきは「今そこにある危機」である九州の地震への対応と人命救助である。川内原発のリスクは現時点では極めて小さく、その安全に過度に関心を持つ人はリスク認識がおかしいし、大切な救援活動を妨害することになりかねないのだ。

リスク感覚が間違っていないか

リスクとは、日本になじまない発想だ。そもそも「リスク」という言葉を英語から訳せなかった。これは「ある行動にともなって起こり得る危険の可能性」をいう。危険事象の評価、さらにその発生確率を考えることが、リスク分析の前提だ。あることを行うと別のリスクを高めることも頻繁にある。例えば原発を止め事故ゼロにすることは可能だが、大量発電というその便益を享受できなくなる。

リスク評価の失敗を、私たちは現在進行形で経験している。福島原発事故ではデマと政治の混乱がリスクの認識と判断をゆがめた。同事故での放射性物質で、健康被害の可能性はないと専門家は一致。ところが恐怖から、1mSv除染や住民避難など過剰な放射線防護対策が行われた。事故対策費用は10兆円以上と膨らみ、必要ない避難によるストレスなどが影響して1900人以上の方が「災害関連死」という形で亡くなった。誤りは深刻なのになかなか直せない。

リスク認識の誤りは日本だけではない。ハイジャックされた飛行機が使われた2001年の全米同時多発テロの後で米国で交通事故死が増えた。飛行機での移動が減ったためだ。飛行機と自動車では、後者による移動の方が事故確率は高くなる。

しかし日本は今回の川内原発をめぐる騒動を見ても、誤りの広がりの度合いは深刻だ。川内原発を現時点で止めろという人は、危険事象を最大化し、事故発生確率を非常に高いものとする、誤った認識を持っているようだ。原子炉がすべて崩壊するという事態は、福島事故がそうならなかったように、ほぼあり得ない。原子力規制委員会は「放射性物質セシウム137が大気中に100万テラベクレル(福島事故の8分の1程度)漏洩する重大事故の確率を、100万炉年に1の割合にする」という、確率の規制目標を立てている。怖がる程度の事故が、頻繁に起こることはないのだ。

地震は想定を下回る

問題を考えるべき論点は3つある。

第一に、川内原発は地震で危険かという問題だ。

福島原発事故の後で2013年に新規制基準ができた。原子力規制委員会による行政は、過剰な設備の設置、非科学的な対応など、かなり問題がある。(「川内原発遅すぎる再稼働−安全規制はここがおかしい」筆者記事)しかし、その過剰さゆえに、地震のリスクはかなり小さくなった。

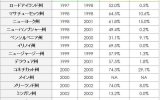

新規制基準では、原発ごとに想定される最大の揺れ(基準地震動)を策定し、耐震設計するよう事業者に求めた。九州電力は、同原発を福島事故前は480ガルとしていた。新規制基準では南海トラフ(トラフ:海底の巨大な溝、地震を引き起こす場合有り)が動いた上に、連動して沖縄近辺トラフが動くというあり得ない想定で試算し、550ガルで対策すると決めた。ところが規制委・規制庁は、科学的な根拠のないまま、それを大きくしろと示唆。九電は自分で上げて620ガルで対策をした。

東日本大震災の福島第1原発の揺れは550ガルと想定の倍近くなったが、同原発は地震で壊れなかった。地盤の固い川内原発で620ガルの地震が起こるときは、「南九州全体がおそらく壊滅する大地震」(工学者)とされる。

今回の地震では川内原発で観測された地震動は8.6ガル(水平地震動)だった。160ガルの揺れで、原子炉は自動停止する設計になっている。九電の確認でも、損傷はない。絶対安全は確証できないが、この程度の振動で止める必要はまったくない。

菅直人氏のムダな失敗を繰り返すな

第二は、請で勝手に原発を止めていいのか、適正手続きはどうかという点だ。

原子力発電所は株式会社である電力会社によって所有されている私有財産である。原子炉等規制法など原子力関連法規では、私有財産の原子炉は稼動が原則という建前で、その改廃と停止には要件が定まる。

原子炉を緊急に止める権限は原子力規制委員長が危険と認定したときで、他の行政府の首相、原子力防災担当大臣(現在は丸川珠代環境大臣)に止める権限はない。規制委が発足するとき政治主導で独立性を付与した。その結果、規制委員会が、チェックを受けずに独裁的に権限を行使できる。GEPR・アゴラ研究所はその制度を問題にしてきた。(「原子力規制委員会のバックフィット規制の問題点」池田信夫 アゴラ研究所所長)

しかし当時の議論では、与野党、メディアとも、独立性を持たせることを賛成した。その規制委が今稼動を認めているのに、政治家などが騒ぐのはおかしいだろう。

日本は手続きをめぐって、おかしな行政をした。2011年5月に菅直人首相(当時)が法律の根拠なく中部電力に浜岡原子力発電所の停止を要請。それを中部電力は飲まざるを得なかった。その後の民主党政権、原子力規制委員会は法律に基づかない要請を乱発。原子力発電所は無計画に停止した。その結果、この4年間で代わりの化石燃料費が11兆円になり、電力会社の経営危機が続く。

行政が適正な手続きを逸脱すると、社会混乱、損失の増大が生じる。日本の原子力行政では、現在進行形でそうした問題が発生している。その事実も認識せず、川内原発を急に止めることは、さらに混乱を拡大させる。

第三に原発を止めることで、他のリスクが増大するという点だ。

川内原発の2つの原発の発電量は140万kW。同社の発電は夏場の最大需要で1800万kW、春は900万kW前後だ。原発の存在感は大きい。九州電力の配電地図を見ると、熊本を含めた九州南部には、北部と違って大きな電源がないことが分かる(図1)。ここを止めることは、被災地への電力供給の余裕をなくすはずだ。

(図1)

(図1)また100万kW分の原発を1年停止すると、代替の化石燃料は1日1−2億円必要になる。その費用は九州電力がかぶり、また九州の電力需要者の負担になる。

川内原発の停止によって、金銭、供給のリスクが高まるのだ。

リスクコミュニケーションを何もしない行政

こうした諸論点を考えると、川内原発の停止の主張は、存在しない危険におびえ、別のリスクを増やすおかしな状況を作り出す。主張する人の論理的思考も疑問を持ってしまう。早急に主張を取り下げ、認識を改めた方がいい。

しかし、論理では人は動かない。「熊本で地震が起こった」「川内原発は大丈夫か」という論理的に考えると離れていることも、感情的、直感的に結びつけてしまう人がいることは理解できる。

こうした人々を筆者は記者として「おかしい」と指摘することができる。しかし行政の立場からは、切り捨ては許されない。ところが原子力災害広報は、まったく体制が整備されていない。国レベルでしか対応はできない。

しかしリスクコミュニケーションはまったく行われていない。これは原子力規制委員会の地震関連のホームページと広報文(リンク)だ。「異常はない」と書いてあるだけ。担当大臣の置かれている原子力防災のホームページにも何もない。(リンク)

不安を払拭する丁寧な説明がないから、上述のようなおかしな意見が、検証もされずに流布するのだ。日本の担当の役所は愚かなのか。それとも微妙な問題で責任逃れをしているのか。

そして政治は何をしたのか。行政を監督する政治家、この場合、丸川珠代大臣は、何も広報活動をしていない。国民の不安に応える広報をしていないのだ。これは国の政治レベルでないとできない取り組みだ。

原子力だけではない。日本は福島事故で、広報に失敗したゆえに、パニックを拡散させた。熊本地震と川内原発事件でさえ、混乱する意見が発生した。原発、狂牛病など、科学的、論理的なリスク判断の必要な問題が発生したとき、再び大混乱することは目に見えている。

福島原発事故では、デマを拡散する人がリスク認識の物差しをたたき壊し、社会混乱を作り出した(筆者記事「デマ拡散者は何をしたか−福島への呪いを解く」)同じように、社会混乱を招きかねないだろう。

過去から学ばない日本は大丈夫なのだろうか。

(2016年4月18日掲載)

関連記事

-

6月9日(正確には6〜9日)、EUの5年に一度の欧州議会選挙が実施される。加盟国27ヵ国から、人口に応じて総勢720人の議員が選出される。ドイツは99議席と一番多く、一番少ないのがキプロス、ルクセンブルク、マルタでそれぞ

-

以前、世界全体で死亡数が劇的に減少した、という話を書いた。今回は、1つ具体的な例を見てみよう。 2022年で世界でよく報道された災害の一つに、バングラデシュでの洪水があった。 Sky Newは「専門家によると、気候変動が

-

政府のエネルギー基本計画はこの夏にも決まるが、その骨子案が出た。基本的には現在の基本計画を踏襲しているが、その中身はエネルギー情勢懇談会の提言にそったものだ。ここでは脱炭素社会が目標として打ち出され、再生可能エネルギーが

-

今回は気候モデルのマニア向け。 気候モデルによる気温上昇の計算は結果を見ながらパラメーターをいじっており米国を代表する科学者のクーニンに「捏造」だと批判されていることは以前に述べた。 以下はその具体的なところを紹介する。

-

世界はカーボンニュートラル実現に向けて動き出している。一昨年、英グラスゴーで開催されたCOP26終了時点で、期限付きでカーボンニュートラル宣言を掲げた国・地域は154にのぼり、これらを合わせると世界のGDPの約90%を占

-

米国における電力自由化の失敗例としては、電力危機を引き起こしたカリフォルニアの事例が有名である。他方、成功例としてテキサス州があげられることがある。

-

めまいがしそうです。 【スクープ】今冬の「節電プログラム」、電力会社など250社超参戦へ(ダイヤモンド・オンライン) 補助金適用までのフローとしては、企業からの申請後、条件を満たす節電プログラム内容であるかどうかなどを事

-

18世紀半ばから始まった産業革命以降、まずは西欧社会から次第に全世界へ、技術革新と社会構造の変革が進行した。最初は石炭、後には石油・天然ガスを含む化石燃料が安く大量に供給され、それが1960年代以降の急速な経済成長を支え

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間