除染目標、年5mSvに引き上げるべき-福島帰還促進のための提案

(GEPR編集部より・日本原子力学会シニアネットワークと川合氏が高木毅復興担当大臣に要望書を提出しました。参考になる意見で掲載します。)

東日本大震災から5年余が経過した。その時の東京電力福島第一原子力発電所の事故によって、福島県および周辺都県の環境が汚染された。その後の除染によって福島県の環境放射能はずいぶんと減衰し、福島県の大半の地域で追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト(mSv)を下回るようになった。

放射線量が高く、国が直接除染する特別除染区域でもこれまでに避難指示が解除された田村市、川内村、楢葉町では個人線量計による実測値ベースで概ね年間1mSvを下回っている。それにもかかわらず、今年の2月時点の避難者が9万9000人(県内避難5万6000人、県外避難4万3000人)と報告されているように、かつての避難指示区域のみならず福島県全体の避難住民の帰還が円滑に進んでいない。

その原因は、避難指示解除を考慮しうる現実的な目標線量(ICRP勧告で言う参考レベル)が提示されていないことにあると推察する。その問題解決を促進するために、以下の3点を提案したい。

①避難支持加除の条件として「年間5ミリシーベルト」の目標線量の設定を

従来、避難指示の解除は年間20mSvとされていた。このため避難指示解除が出ても住民は疑心暗鬼に囚われた。従って、避難指示解除の条件の目標線量として健康影響上心配する必要がないことが明白な「年間5mSv」を提案する。

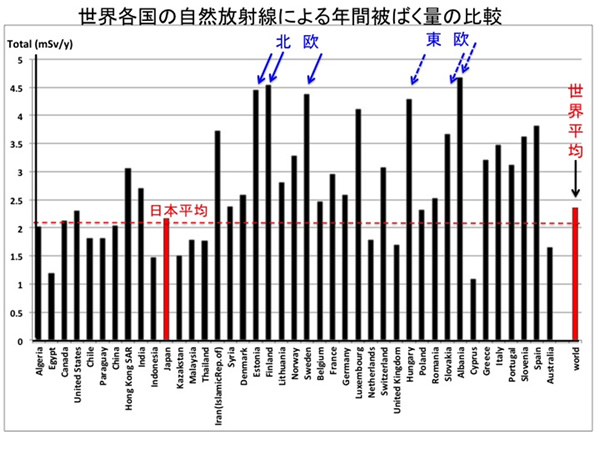

年間5mSvは、ヨーロッパ諸国、特に花崗岩土壌が多い北欧や東欧諸国の自然放射線による年間被ばく線量とほぼ同等である。この程度の放射線被ばくによって、健康上の問題を引き起こすことが認められないからである。このことで住民は帰還について真剣に考えられるようになろう。

②強力な放射線リスクコミュニケーションの実施を

この参考レベルを住民の方々に受け入れて頂いて帰還を促進することと福島県外での風評を無くすため、国は地域住民の方々はもとより、全国民に対しての放射線リスクコミュニケーションを関係省庁と連携して強力に進めるべきである。

(1)この「約5mSv」は十分安全側の目標値であるとの関係住民レベルでの認識の共有化を図るため、

・住民自身の納得感を醸成するための学習の場を積極的かつ戦略的に設ける。

・上述目安値について、全国広報活動を通じ国民レベルでの認識の拡大共有化をはかる。

(2)放射線専門家をまじえて帰還問題を検討する核となる住民グループの形成と、以下に示すように継続的、段階的討議を促す。

・コミュニティ交流員制度との協調(福島県内)

・今後設けられる「生活再建支援拠点」の活用(福島県外)

・住民グループによる自主的な帰還条件模索の指導・支援

③関連要望事項

(1)避難住民の多くは、事故直後の自らの被ばく量が不明なために、それ以上の被ばくを避けたいという気持ちがある。従って、各自が事故直後の被ばく量を把握できるシステムを構築し、住民の便に計る。

(2)青少年が遊び入る居住環境の隣接山野や通学路のホットスポットなどをモニタリングして、結果を地図化して、生活に役立ててもらう。当然、ホットスポット等への対応についての注意書きつける。

(3)0.23mSv/時間(年換算約1mSv)を上回る地域での生活することに不安解消のため、既に多くの市町村で行われているが、希望者には個人被ばく線量計の全員貸し出しを行う。定期的にその結果を集計することで、放射線影響についての研究の基礎データとして活用できる。

(4)除染終了後も通学路や住環境周辺の里山など、住民が随時立ち入る場所への除染の希望がある。その際の除染については、立ち入り時間が短く累積被ばく量の少なさを考慮して空間線量率が毎時1mSvを除染の参考レベルとすることを勧める。これは、追加被ばくとして年間約5mSvとなるレベルである。

(2016年5月23日掲載)

関連記事

-

2030年の日本のエネルギーを国民参加で決めるとして、内閣府のエネルギー・環境会議は「エネルギー・環境に関する選択肢」で3つの選択肢を示した。(以下、単に「選択肢」「シナリオ」とする)(注1・同会議ホームページ「話そう“エネルギーの環境と未来”」)

-

経済産業省が2月16日に「出力制御ガイドライン」の素案を公表しました。これは太陽光発電と風力発電という発電量を人為的にコントロールできない「自然変動電源」で発電された電気を、送配電網の安定のために出力制御する(=電気を買

-

福島の原発事故から4年半がたちました。帰還困難区域の解除に伴い、多くの住民の方が今、ご自宅に戻るか戻らないか、という決断を迫られています。「本当に戻って大丈夫なのか」「戻ったら何に気を付ければよいのか」という不安の声もよく聞かれます。

-

経済産業省は、電力の全面自由化と発送電分離を行なう方針を示した。これ自体は今に始まったことではなく、1990年代に通産省が電力自由化を始めたときの最終目標だった。2003年の第3次制度改革では卸電力取引市場が創設されるとともに、50kW以上の高圧需要家について小売り自由化が行なわれ、その次のステップとして全面自由化が想定されていた。しかし2008年の第4次制度改革では低圧(小口)の自由化は見送られ、発送電分離にも電気事業連合会が強く抵抗し、立ち消えになってしまった。

-

(見解は2016年11月25日時点。筆者は元経産省官房審議官(国際エネルギー・気候変動交渉担当)) (IEEI版) 前回(「トランプ政権での米国のエネルギー・温暖化政策は?」)の投稿では、トランプ政権が米国のエネルギー・

-

ネット上で、この記事が激しい批判を浴びている。朝日新聞福島総局の入社4年目の記者の記事だ。事故の当時は高校生で、新聞も読んでいなかったのだろう。幼稚な事実誤認が満載である。 まず「『原発事故で死亡者は出ていない』と発言し

-

5月12日の日経電子版に「『リスク拡大』批判浴びる日本の石炭火力推進計画」というフィナンシャルタイムズの記事が掲載された。「石炭火力を大幅に増強するという日本の計画は誤った予測に基づき、日本は600億ドル超の座礁資産を背負い込むになる」というセンセーショナルな書き出しで始まるこの記事の出所はオックスフォード大学のスミス企業環境大学院から出された「Stranded Assets and Thermal Coal in Japan」という論文である。

-

このような一連の規制が、法律はおろか通達も閣議決定もなしに行なわれてきたことは印象的である。行政手続法では官庁が行政指導を行なう場合にも文書化して根拠法を明示すべきだと規定しているので、これは行政指導ともいえない「個人的お願い」である。逆にいうと、民主党政権がこういう非公式の決定を繰り返したのは、彼らも根拠法がないことを知っていたためだろう。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間