核燃料サイクルに未来はあるか

高速増殖炉もんじゅ(福井県敦賀市)

政府は、高速増殖炉(FBR)「もんじゅ」を廃炉にする方針を明らかにした。これはGEPR(記事「「もんじゅ」は研究開発施設として出直せ」)でもかねてから提言した通りで、これ以外の道はなかった。問題は、なぜわかりきった答に到達するのに、ここまで時間がかかったのかということだ。

「国策民営」のねじれ

技術的にいうとFBRの配管から冷却材のナトリウムがもれるのは大した問題ではなく、軽水炉の配管から水がもれるようなものだ。ナトリウムは水と爆発的に反応するが、大事故に発展するわけではない。ロシアで高速増殖炉が実用化しているのも、ナトリウムもれを無視しているからだが、日本ではそうは行かない。絶対にナトリウムがもれないようにすることは困難で、この対策に20年かかっている。

もんじゅの運営主体である日本原子力研究開発機構は、原子力規制委員会にも勧告されたように当事者意識が稀薄で、もんじゅの復旧と運転を担えるとは思えない。もんじゅが止まっている最大の原因は「地元の理解が得られない」という曖昧なもので、これは何十年たっても同じだ。

FBRの目的も、当初は「燃やす燃料より多くの燃料ができる夢のエネルギー」という謳い文句だったが、実際には増殖による利益は莫大な投資に見合わないので、(プルトニウムを製造することが目的の)ロシア以外の国では「廃棄物のコンパクト化」に目的が変更されたり、計画が中止されたりしている。

日本でも核燃料サイクルの目的は、プルサーマルでプルトニウムを「利用」することになっているが、これは無意味である。ウランを再処理してそれより高価なMOX燃料をつくるのは無駄であり、使用ずみ核燃料のまま直接処分したほうが安い。余計なプルトニウムをつくってそれを消費するのは、マイナスの財を製造していることになる。

この奇妙なシステムができた原因は、1950年代に正力松太郎や中曽根康弘などが政治力で原子力開発を決めたとき、将来の核武装を視野に入れていたことにある。もちろん彼らはそんな話は口に出さず、「原子力の平和利用」という建て前で通した。核兵器なら国の予算で開発するのが当然だが、平和利用ならコストは電力会社にすべて負担させることができるからだ。

電力会社は軽水炉で発電することには前向きだったが、核燃料サイクルには積極的ではなく、バックエンドのコストは政府が負担するものと考えていた。しかし実際には、再処理も日本原燃という電力会社の共同出資による株式会社として出発し、100%民間の負担になった。全体計画は国だがコストは民間という国策民営で、国が電力会社にただ乗りする形で核燃料サイクルは出発したのである。

次世代高速炉の可能性

最初から、核燃料サイクルの経済性は疑問だった。特にその中核であるFBRが行き詰まると、全体が宙に浮いてしまう。廃棄物のコンパクト化は無意味で、六ヶ所村に「中間貯蔵」すれば300年分埋めることができる。唯一の可能性は、プルトニウムを利用する次世代の(高速増殖炉以外の)高速炉を開発してこれを利用することだ。

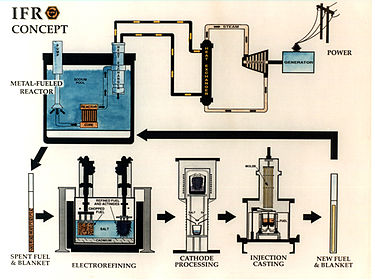

これについては統合型高速炉(IFR)などの第4世代技術が開発されている。IFRは80年代からアメリカで高速増殖炉の改良型として開発されていたものだが、プルトニウムを燃料とするため、核燃料サイクルをやめるというアメリカ政府の方針で開発が打ち切られた。

しかしその後も、GEや日立などがその技術を継承したモジュール型の原子炉を開発しており、第4世代の中ではもっとも有望とみられている。プルトニウムを100%燃やせるので、経済性も高い。IFRの最大の特徴は、核反応が暴走して過熱すると自動的に運転が止まる受動的安全装置である。

モジュール型高速炉概念図

(Wikipediaより)

上の図のようにナトリウムのプールの中にプルトニウムを入れる構造になっており、大気圧で運転できるので、高圧の蒸気が抜ける事故が起こらない。冷却材が失われて電源がなくなると核反応も止まるので、原理的に炉心溶融は起こりえない。炉心溶融は軽水炉に特有の欠陥であり、炉心溶融の起こらない原子炉はいくらでも可能だ。

この他にもトリウム原子炉やビル・ゲイツの進行波炉(TWR)など、多様な次世代技術が開発されているが、プルトニウムを利用する高速炉が実用化までの期間は最短といわれている。電力業界が核燃料サイクルを正当化するには、次世代高速炉の開発にコミットするしかないだろう。

「全量再処理」をやめて多様なポートフォリオを

現在の全量再処理という方針は、遠い将来の(不確実性の大きな)利益のために、バックエンドに19兆円という直接処分の2倍のコストをかけるものだ。発電事業全体からみると小さなコストだという反論もあるが、それならやめても大差ないだろう。

電力業界がこの不採算事業にこだわっているのは、ここに投じた人的資源を守るためだ。核燃料サイクルから撤退すると、今まで投じたサンクコストが無駄になるだけでなく、研究開発してきた人材が失われ、若い世代も育っていないので、日本から原子力技術がなくなってしまうおそれが強い。

その懸念もわかるので、核燃料サイクルのメリットとコストを大ざっぱに計算してみよう:50年先に高速炉が実用化して50兆円の利益が得られると仮定し、リスクを勘案して年率3%(きわめて低い率)で割り引くと、約11兆円だ。このあたりが採算分岐点だろう。したがってビジネスとして考えると、核燃料サイクルにすべてを賭けることは危険なギャンブルである。

エネルギーのポートフォリオは多様なほうがいい。特にこれから重要なのは、火力発電による温室効果ガスの社会的コストである。これも気候変動の不確実性はきわめて大きいが、ワイツマンは(確率は低いが被害の大きい)ファットテールとして警戒が必要だという。

財界は炭素税に反対しているが、排出権取引は経済学者には評判が悪い。これはローカルな水質汚染のような基準の明確な環境汚染には適用できるが、地球レベルで排出権の割当を決めるのは統制経済になってしまう。現実に京都議定書のメカニズムは機能せず、パリ協定では排出量の割当は拘束力のない努力目標になった。

炭素税には排出量をコントロールできないという欠陥があるが、排出権取引でも実際にはコントロールできない。そもそも気候変動の被害がどれだけ出るかが不確実なので、炭素税を徐々にかけて様子をみることが現実的だろう。適切な炭素税の水準をノードハウスは20ドル/トン、ワイツマンは36ドルと試算している。

今の環境税は289円/トンなので、石炭のコストは670円/トン上がるが、これを36ドル/トンにすると約8300円/トン上がって2.4倍になる。これだと原子力は、すべての化石燃料に比べて(資本コストを入れても)優位になる。

このように社会的コストを内部化して比較することが重要である。今のエネルギー基本計画は電源比率という結果を決めて電力会社に割り当てる統制経済になっており、企業にとってわかりにくい。再処理と直接処分の比率も、こうしたコストを定量的に内部化して、リスクを勘案した資産価値が最大になるようにポートフォリオを組むべきだ。

(2016年9月30日掲載)

関連記事

-

麻生副総裁の「温暖化でコメはうまくなった」という発言が波紋を呼び、岸田首相は陳謝したが、陳謝する必要はない。「農家のおかげですか。農協の力ですか。違います」というのはおかしいが、地球温暖化にはメリットもあるという趣旨は正

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 IPCCの報告では、20世紀に起きた地球規模での気温上昇

-

日本各地の火山が噴火を続けている。14年9月の木曽の御嶽山に続き、今年6月に鹿児島県の口之永良部島、群馬県の浅間山が噴火した。鳴動がどこまで続くか心配だ。火山は噴火による直接の災害だけではない。その噴煙や拡散する粒子が多い場合に太陽光を遮り、気温を下げることがある。

-

鳩山元首相が、また放射能デマを流している。こういうトリチウムについての初歩的な誤解が事故処理の障害になっているので、今さらいうまでもないが訂正しておく。 放射線に詳しい医者から聞いたこと。トリチウムは身体に無害との説もあ

-

ある政府系財団の科学コミュニケーションセンターで、関係者がTwitterで「専門家による意義深い取り組みです」と、学者が科学知識を伝える組織の活動を紹介していた。科学技術と社会の関係は関心のある領域で、私はこうした情報をウォッチしている。しかし、ちょっと腹が立った。そこには「福島」「原発事故」という文字がない。挑発はよくないが、私はその関係者に次の皮肉を送ってしまった。

-

米国バイデン政権は24日、ウイグルでの強制労働に関与した制裁として、中国企業5社の製品の輸入を禁止すると発表した(ホワイトハウス発表)。 対象となったのは、 (A)Hoshine Silicon Industry (Sh

-

東電は叩かれてきた。昨年の福島第一原発事故以降、東電は「悪の権化」であるかのように叩かれてきた。旧来のメディアはもちろん、ネット上や地域地域の現場でも、叩かれてきた。

-

前々回、前回と、企業のカーボンニュートラル宣言がESGのG(ガバナンス)、S(社会性)に反することを指摘しました。今回は世代間の問題について考えます。 2030年CO2半減目標は将来世代への足枷になる 自助努力で100%

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間