企業のカーボンニュートラル宣言は現世代のためではないか

ClaudioVentrella/iStock

前々回、前回と、企業のカーボンニュートラル宣言がESGのG(ガバナンス)、S(社会性)に反することを指摘しました。今回は世代間の問題について考えます。

2030年CO2半減目標は将来世代への足枷になる

自助努力で100%達成可能な目標であればよいのですが、実現が絶望的な外部要因を織り込んでいる場合、その目標は最終年で未達となる可能性が極めて高いことになります。企業の中期計画が未達となった場合、説明責任を問われるのは計画を立案した人ではなく目標年に働く人たちです。仮に2030年CO2半減目標が達成できなかった場合には、宣言をした2021年、2022年の世代ではなく2030年の世代が振り返りや総括をしなければなりません。

日本企業は、自ら立てた実施項目は必ず遂行します。一方で、自助努力分はすべて実施できたとしても外部要因によって目標が未達だった場合、その言い訳をさせられるのは2030年の人たちになります。

2030年CO2半減を宣言している企業の中で、8年後も継続して責任を負える経営者が何人いるのでしょうか。よく気候変動対策は子や孫の世代のためと言われますが、規模も業種も異なる企業が我先にと名乗りを上げる2030年CO2半減 → 2050年カーボンニュートラル宣言を見るにつけ、将来世代ではなく自分たちのための宣言になっているように筆者には見えてしまいます。

多くの日本企業では新入社員教育の中でCSRやサステナビリティに関する講義があり「論語と算盤」や「三方よしの精神」について教えているはずですが、昨今の風潮は産業界全体がESGのE(環境)や論語を重視しているように思い込んでいるだけで、実は現世代の算盤勘定だけになっていないでしょうか。

万万が一、国の46%削減が達成されたとして、2030年時点で自社のCO2排出量も半減した場合には、その時の世代が胸を張ればよいのです。現世代による2030年CO2半減宣言は達成にせよ未達にせよ将来世代の手足を縛ることにしかなりません。

大量の太陽光パネル廃棄物の処分や目標未達時の説明責任を将来世代にお願いすることが現時点で予見できています。2030年CO2半減目標は今を生きる現世代のための宣言であって、将来世代からは喜ばれないと考えます。

2030年CO2半減目標はムーンショットか

様々な機会を通して、企業の2030年CO2半減目標についてコンサルタントや機関投資家など専門家の皆さんに相談するのですが、判を押したように「藤枝さんは真面目ですね。でもその考えではイノベーションは生まれませんよ。」「欧米企業はビジョン優先、バックキャストで考えます。」「日本企業はフォアキャストが得意でしたが、日本の経営者もESGに目覚めようやく欧米のようなムーンショット目標を掲げる企業が増えてきました。」といった答えが返ってきます。

筆者は、少なくとも2030年にCO2半減を目指す目標はムーンショットとは言えないと考えます。ムーンショットと呼べるのは100%自助努力やイノベーションで実現できる場合であって、わずかでも他力本願の要素が含まれる場合は全く意味合いが異なるからです。

前回、前々回と述べた通り、あと8年で自社のCO2排出量を半減させるための方策は省エネなどの自助努力だけでは足りず、多かれ少なかれ国の46%削減に伴う電力の低炭素化が前提となります。国の46%削減が実現可能だと考えている経営者がいるとしたら、これまでの気候変動対策の歴史や今後の動向を見誤っている可能性があります。

そして実現が極めて困難な2030年半減目標を公表し、これをムーンショット、ビジョン優先、バックキャスティングと称賛し投資が集まる社会が健全と言えるでしょうか。2030年になって未達企業が続出した場合に、投資家やメディアがなんと言うのか、筆者には想像もつきません。

【関連記事】

・企業のカーボンニュートラル宣言はESGのGに反する

・企業のカーボンニュートラル宣言はESGのSに反する

■

関連記事

-

東京大学大学院医学系研究科 総合放射線腫瘍学講座 特任教授 中川 恵一 東京電力福島第一原子力発電所のALPS(多核種除去設備)処理水の海洋放出が始まっている。 ALPS処理水とは、原子力発電所の事故で発生した汚染水から

-

はじめに トリチウム問題解決の鍵は風評被害対策である。問題になるのはトリチウムを放出する海で獲れる海産物の汚染である。地元が最も懸念しているのは8年半かけて復興しつつある漁業を風評被害で台無しにされることである。 その対

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」を公開しました。 今回のテーマは「エネルギー安全保障と石炭火力」です。 ホルムズ海峡で日本のタンカーが攻撃され、久しぶりにエネルギー安全保障が注目されています。原子力だけで

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

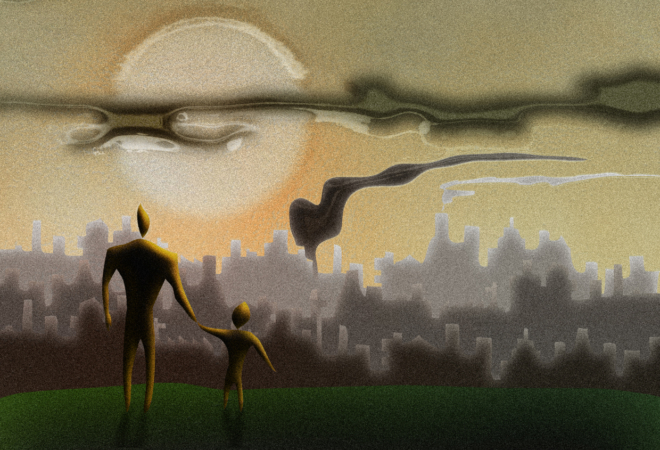

ゼレンスキー大統領の議会演説は、英米では予想された範囲だったが、ドイツ議会の演説には驚いた。 彼はドイツがパイプライン「ノルドストリーム」を通じてロシアのプーチン大統領に戦争の資金を提供していると、かねてから警告していた

-

シンクタンク「クリンテル」がIPCC報告書を批判的に精査した結果をまとめた論文を2023年4月に発表した。その中から、まだこの連載で取り上げていなかった論点を紹介しよう。 ■ IPCCでは北半球の4月の積雪面積(Snow

-

従来から本コラムで情報を追っている「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」だが2月22日に第三回の会合が開催され、非常に多くの課題とその対策の方向性が議論された。事務局としては再エネ発電事業者の不満

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク、GEPRはサイトを更新しました。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間