ALPS処理水海洋放出による影響(中川 恵一)

東京大学大学院医学系研究科 総合放射線腫瘍学講座 特任教授 中川 恵一

東京電力福島第一原子力発電所のALPS(多核種除去設備)処理水の海洋放出が始まっている。

ALPS処理水とは、原子力発電所の事故で発生した汚染水からトリチウム以外の放射性物質を安全基準まで除去した水である。

福島第一原子力発電所において、処理水などを貯蔵しているタンクは、既に1000基を超えている。発電所の敷地に新しいタンクを設置する余裕はなく、廃炉作業を安全に進めるためにも、新しい施設を建設する場所が必要となっている。また、地震などの災害によるタンクの破損リスクも存在する。処理水を減らし、タンクを減らすことで、廃炉作業のためのスペースの確保が可能になる。

福島第一原子力発電所構内におけるALPS処理水等の保管

出典:東京電力ホールディングス(株)ホームページ

トリチウムは天然に存在する水素の同位元素で、弱い放射線(ベータ線)を出しながら、ヘリウムに変化する。トリチウムは水として存在しているため、水の中からトリチウムを取り出すことは難しい。

トリチウムが出すベータ線が到達できる距離は水中で、平均0.56マイクロメートル、最大でも6マイクロメートルである。細胞の大きさは約10マイクロメートルなので、水として存在しているトリチウムのベータ線は細胞内の核中にあるDNAに影響を与えない。

一方、事故により環境中に放出されたセシウムは、透過性の強いガンマ線を出す。ベクレルで表示する放射能が同じでも、シーベルトで表す健康影響は、トリチウムの1000倍近くになる。

また、天然のトリチウムよりも少ない量ではあるが、原子力発電所からもトリチウムは発生しており、震災前も全国の原子力発電所から、年間で380兆ベクレル程度のトリチウムが海に放出されている。

東京電力は、トリチウム以外の放射性物質を国の定めた放出基準以下となるまで処理を行い、ALPSで取り除けないトリチウムも安全基準である1リットルあたり6万ベクレルの40分の1(1リットルあたり1500ベクレル)未満まで薄めて海洋に放出するとしている。今年度のトリチウム放出総量は、およそ5兆ベクレルを予定している。

実際のトリチウム濃度は、安全基準の3〜4百分の1近くまで希釈されていることが確認されている注1)。モニタリングの結果、放出地点から2~3キロメートル離れるとトリチウム濃度は周辺の海水と同程度になっていることも確認されている。処理水海洋放出設備のリアルタイムデータ注1)や各機関が分析したモニタリングデータ注2)はインターネットで確認することができる。

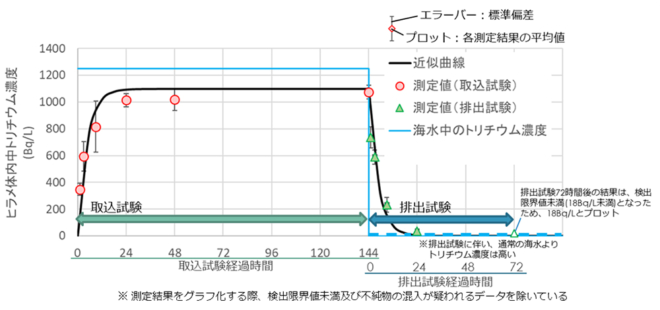

東京電力では、ヒラメなどを放出濃度の上限である1リットルあたり1500ベクレルに近いトリチウムを含む海水で飼育し、その影響を調査している注3)。ヒラメの体内トリチウム濃度は、24時間で海水の濃度より1割ほど低い程度まで上がり、その後、横ばいとなった。その後、通常の海水に戻すと、24時間で検出できないくらいの値まで体内のトリチウム濃度は下がった。すなわち、トリチウムが体内で濃縮されないことが確認されている。

飼育試験におけるヒラメ体内のトリチウム濃度変化

出典:東京電力ホールディングス(株)ホームページ

仮に、1キログラムあたり1500ベクレルのトリチウムを含んだヒラメを毎日1キログラム食べたとしても、年間の被ばく量は0.01ミリシーベルトにしかならない。さらに、処理水の放出地点から数キロメートル離れるとトリチウムの濃度は周辺の海水と同程度になるため、影響はほぼ皆無と言える。

海洋生物飼育試験の様子

提供:東京電力ホールディングス(株)

そもそも、私たちは毎日、放射線を浴びながら暮らしている。大地や宇宙から受ける外部被ばくと、食物中の天然の放射性物質や空気中のラドンから受ける内部被ばくを合計すると、日本の平均で年間2.1ミリシーベルトになる。さらに、日本の医療被ばくは2.6ミリシーベルトと世界トップクラスであり、自然被ばくと合わせると、1年で5ミリシーベルト程度の放射線を浴びている。海洋放出の影響は誤差の範囲と言ってよい。

国際原子力機関(IAEA)も海洋放出にはお墨付きを与えている。IAEAのレビューチームは世界11か国の専門家から構成されており、2年にわたり何度も訪日し、6つの報告書を発表するなど、丁寧にレビューを実施した。海洋放出の環境への影響は無視でき、国際的な基準に合致している、と最終的な報告書で述べている。

しかし、放出が始まった8月24日、中国政府は、日本産水産物の輸入を全面的に停止すると発表した。香港も中国に追随して、福島など10都県産の水産物の禁輸を決めている。2022年の水産物輸出額は、前年比3割増の3873億円で、中国は871億円、香港は755億円。水産物輸出総額に占める中国の比率は22.5%、香港は19.5%、合計で42.0%にも達する。影響は甚大である。

一方、中国は、2020年に浙江省・秦山第三原子力発電所で約143兆ベクレルのトリチウムを放出している。2021年の放出量は、広東省・陽江原子力発電所で約112兆ベクレル、福建省・寧徳原子力発電所で約102兆ベクレル、遼寧省・紅沿河原発は約90兆ベクレルに上る。福島第一原子力発電所の年間放出総量は22兆ベクレル未満に抑える計画である。これらの事実からみても、科学的議論だけで簡単に解決する問題でないことが分かる。

私たちがまずできることは、国内での風評被害を広げないことである。そして、科学的で透明性のある情報を国際社会に広く発信し続けることが、大切である。

■

注1)処理水ポータルサイト

注2)包括的海域モニタリング閲覧システム(ORBS)

注3)処理水ポータルサイト、海洋生物飼育試験

編集部より:この記事は国際環境経済研究所 2023年10月11日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は国際環境経済研究所公式ページをご覧ください。

関連記事

-

エネルギー政策の見直しの機運が高まり、再生可能エネルギーへの期待が広がる。国連環境計画金融イニシアティブ(UNEP・FI)の特別顧問を務め、環境、エネルギー問題のオピニオンリーダーである末吉竹二郎氏の意見を聞いた。

-

先日のTBS「報道特集」で「有機農業の未来は?」との特集が放送され、YouTubeにも載っている。なかなか刺激的な内容だった。 有機農業とは、農薬や化学肥料を使わずに作物を栽培する農法で、病虫害に遭いやすく収穫量が少ない

-

バイデン政権にとって昨年来のエネルギー価格高騰は頭痛の種であり、ウクライナ戦争は状況を更に悪化させている。 脱炭素をかかげるバイデン政権は国内石油・天然ガス生産の拡大とエネルギー独立をかかげるトランプ政権とは対照的に、発

-

【要旨】過去30年間、米国政府のエネルギー技術革新への財政支援は、中国、ドイツ、そして日本などがクリーン・エネルギー技術への投資を劇的に増やしているにもかかわらず著しく減少した。政府のクリーン・エネルギー研究開発への大幅な支出を増やす場合に限って、米国は、エネルギー技術革新を先導する現在の特別の地位を占め続けられるはずだ。

-

世のマスメディアは「シェールガス革命」とか「安いシェールガス」、「新型エネルギー資源」などと呼んで米国のシェールガスやシェールオイルを世界の潮流を変えるものと唱えているが、果たしてそうであろうか?

-

福島では原子力事故の後で、放射線量を年間被曝線量1ミリシーベルトにする目標を定めました。しかし、この結果、除染は遅々として進まず、復興が遅れています。現状を整理し、その見直しを訴える寄稿を、アゴラ研究所フェローのジャーナリスト、石井孝明氏が行いました。

-

2023年12月にドバイで開催されたCOP28はパリ協定後、初めてのグローバルストックテイクを採択して閉幕した。 COP28での最大の争点は化石燃料フェーズアウト(段階的廃止)を盛り込むか否かであったが、最終的に「科学に

-

2023年4月15日(土曜日)、ドイツで最後まで稼働していた3機の原発が停止される。 ドイツのレムケ環境大臣(ドイツ緑の党)はこの期にご丁寧にも福島県双葉町の「東日本大震災・原子力災害伝承館」を訪れ、「福島の人々の苦しみ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間