高速炉開発の意義を原点に戻って考えよう

早野睦彦

(GEPR編集部より)GEPRはさまざまな立場の意見を集めています。もんじゅを肯定的に見る意見ですが、参考として掲載します。

(本文)

もんじゅの存在意義の問いかけ

「政府はもんじゅ廃炉も視野に検討中」「もんじゅを国費で追加負担してまで再稼働する意義があるのか」という意見が各メディアで掲載されています。

報道によれば、もんじゅを再稼働する場合5000億~6000億円の国費の追加負担が必要となる、今まででも1兆円以上の国費が投じられていながらほとんど稼働実績が得られていないため、政府は菅義偉官房長官の下で廃炉することも視野に入れてもんじゅの今後を検討している、と報じています。しかし、一方で廃炉にする場合も30年で約3000億円必要だとの試算があるとも報じています。

そしてこれらを受けて、もんじゅの再稼働の意義はどこにあるのか、プルサーマル(プルトニウムを使った既存の軽水炉での発電)を実施するならもんじゅの必要性は薄くなるのではないか、と問いかけています。

日本の国柄を考えよう

エネルギーは水や食料と並び国の安定と安全、国民生活、経済を支える基盤として、長期持続的な供給は国家の重要課題です。東電福島第一の事故を受けて、エネルギー政策は大きな方向転換を余儀なくされました。技術の至らなさが招いたものだけに、技術立国日本の屋台骨が揺らいだのは事実です。

しかし、このような中にあってもなぜ、もんじゅの再生が必要なのでしょうか。日本のエネルギー自給率は約6%で食料自給率約39%(2013年)よりさらに低く、エネルギー資源である石油や石炭、天然ガスはほとんどを海外からの輸入に頼っています。これはOECD加盟国34カ国の中でもルクセンブルグについで2番目に低い水準です。生き残るために最低限必要なものについて手段を尽くして守ることが安全保障ということで、エネルギー安全保障は国の死活に関わる最重要政策です。

先の大戦はABCD包囲網(アメリカ合衆国(America)、イギリス(Britain)、中華民国(China)、オランダ(Dutch)の貿易封鎖)による日本へのエネルギーの途絶が開戦の原因の一つとなりました。このようにエネルギー争奪が古今の戦争の原因になる例は枚挙に暇がありません。しかし一方で原子力に頼らなくても自然エネルギーがあるではないか、この技術をもっと発展させるべきではないかとの意見があります。

自然エネルギーの効用を認めるのにやぶさかではありません。特に系統電力の届きにくいニッチの分野できめ細かく使用すれば、追随を許さない威力を発揮できるでしょう。しかし自然エネルギーが不安定電源であることから電力供給に占める割合が一定量を超えると、電源安定化に必要なコストがかさみ、環境への負荷も急激に増え始めます。海外では環境主義者の中にも、同じようなこと考えている人が大勢います。ビルゲイツ氏もその一人で新たな原子力技術開発に挑戦しています。原子力を拒否して自然エネルギーのみにするという選択は、現実的でないのです。

核燃料サイクルというエネルギー政策

このようにエネルギー政策は国家100年の計を以てなすべき国家の根幹をなすものであり、近視眼的視点で決める問題ではありません。もっと、長期的視野を持って固い信念のもとで進めるべきことです。核燃料サイクルの時間軸は50 年、100 年と長く、原子力大国である米国、フランス、ロシア、中国では米国を除いてみな高速炉と再処理による核燃料サイクル政策をとっています。

米国はシェールガス特需でお休みしていますが、何時でも戻れる力を備えています。さらに加えてインドは「もんじゅ」と同じ高速原型炉(PFBR)を本年運転開始することになっています。これからインドも核燃料サイクル政策を以て原子力大国に仲間入りすることでしょう。

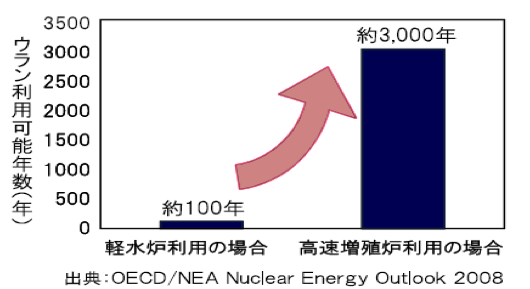

プルサーマルが高速炉の代替であるかのような記事になっていますが、プルサーマルによるウラン利用効率は高速炉と比べると数10分の1程度であり、核燃料サイクルの目指すべきは高速炉なのです(図参照)。各国ともこの核燃料サイクルによるエネルギー政策について今まで根底で揺らぐことはありません。

(図表)高速増殖炉のウラン利用効率

工学という経験学、国際競争の中で

工学・技術というものは自ら作って動かして初めて身につくものであり、失敗を繰り返しながら進歩する経験学です。失敗を許さない社会には進歩はありません。「もんじゅ」を担う日本原子力研究開発機構に組織運営上の問題があったことは確かでしょう。これを機に運営組織を徹底的に見直すことで「もんじゅ」を運転するにふさわしい組織にすることもできます。

「もんじゅ」は発電することもさることながらナトリウム冷却の研究炉として工学的な問題点を洗い出すことが重要な目的です。軽水炉のように長期にわたって運転するには及びません。軽水炉の安全基準に縛られずもっと合理的な再稼働対策費を考えることです。「もんじゅ」を放棄することは今までの努力を無にしてすべてを失うこととなります。

戦後のGHQによる航空機開発禁止による市場への参入の遅れのように技術植民地として甘んじざるを得ない環境を作ってしまいかねません。資源小国のわが国にとって自前の技術を持つことこそがエネルギー安全保障そのものであると言えます。将来、わが国が後れを取ってエネルギー問題のために中国やロシアに隷属することなど考えたくもありません。

(2016年10月5日掲載)

関連記事

-

英国の研究所GWPFのコンスタブルは、同国の急進的な温暖化対策を、毛沢東の大躍進政策になぞらえて警鐘を鳴らしている。 Boris’s “Green Industrial Revolution” is Economic L

-

先週、3年半ぶりに福島第一原発を視察した。以前、視察したときは、まだ膨大な地下水を処理するのに精一杯で、作業員もピリピリした感じだったが、今回はほとんどの作業員が防護服をつけないで作業しており、雰囲気も明るくなっていた。

-

リウマチの疫学を学ぼう、と公衆衛生大学院への留学を目指していた私の元に、インペリアルカレッジ・ロンドンから合格通知が届いたのは2011年2月28日。その時は、まさかそのわずか11日後に起こる事件のために自分の進路が大きく変わるとは、想像もしていませんでした。

-

米国の「進歩的」団体が、バイデン政権と米国議会に対して、気候変動に中国と協力して対処するために、米国は敵対的な行動を控えるべきだ、と求める公開書簡を発表した。 これは、対中で強硬姿勢をとるべきか、それとも気候変動問題を優

-

著者は、エネルギー問題の世界的権威である。20年以上前に書かれた『石油の世紀』は、いまだにエネルギー産業の教科書だが、本書はそれを全面的に書き直し、福島事故後の変化も取り入れた最新の入門書である。

-

トランプ次期政権による「パリ協定」からの再離脱が噂されている中、我が国では12月19日にアジア脱炭素議員連盟が発足した。 この議連は、日本政府が主導する「アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)」構想をさらに推進させ、

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 今回のIPCC報告では、新機軸として、古気候のシミュレー

-

途上国の勝利 前回投稿で述べたとおり、COP27で先進国は「緩和作業計画」を重視し、途上国はロス&ダメージ基金の設立を含む資金援助を重視していた。 COP27では全体決定「シャルム・エル・シェイク実施計画」、2030年ま

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間