1月14日発表の豊洲市場の地下水モニタリング調査結果を概観する

藤原かずえ

1月14日の「豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議」において、環境基準を超過する多数の汚染物質の濃度計測値が公表されました。この日の会議資料が公開されたのちに詳細に検討してみたいと思いますが、まずは、今回の計測値が真であると仮定し、今回の濃度上昇について概観してみたいと思います。

今回発表された「多数の箇所において地下水中の物質の濃度が急激に変化した」という事実から、豊洲市場の地下においては、「汚染物質の拡散」ではなく、「汚染物質の移流」が生じたものと考えられます。拡散とは、汚染物質を含む流体の分子運動によるものであり、前回計測とのタイムラグである3ヶ月の間にこのような急激な変化が生じる可能性は低いと考えられます。一方で移流とは地下水の流れにのって汚染物質が運搬されるものであり、その移動速度は地下水流の流速に影響を受けるため、流速が大きい場合には、比較的短期間に移動が発生することが可能です。

そして、市場の地下全体において移流が生じる原因と言えば、それは地下水管理システムの稼働によって発生した地下水流動による可能性が高いと推察されます。

豊洲市場の地下水の場合、周囲は遮水層に囲まれていて、下方には低透水層が存在するために、地下水管理システムが稼働する前には、地下水はほぼ動くことのない定常状態に達していたものと推察されます。この場合、汚染物質の移動は拡散、あるいは濃度勾配による移動のみとなり、濃度分布は安定した状態にあったと言えます。これまで、8回のモニタリングで濃度値の変動幅が小さかったのはこのためであると考えられます。

そんな中、地下水を本格的に管理する前に発生した多量の降水により地下水位が上昇し、管理水位を大きく上回ったため、東京都は地下水位を低下させる目的で8月から地下水管理システムを一部稼働させ、10月に本格稼働に移行しました。この地下水管理システムにより、豊洲市場の地下では、地下水を揚水するボーリング孔(揚水井戸)に向かう新たな地下水流動が生じました。この地下水流動によりこれまでに検出されなかった汚染物質が移動することで、地下の各所で汚染物質の濃度が上昇し、今回発表された11月の水質検査で高い濃度値が一部で計測されたという可能性が考えられます。

地下水管理システムの排水処理においては、顕著な汚染物質の存在は確認されていないようですが、これはまだ汚染物質が揚水井戸まで到達していないことによるものと考えられます。色水や放射性同位元素を流動させて地下水のトラベリングタイムを計測するトレーサー試験においては、流路がはっきりしている場合でも、最初は水質にまったく変化はありません。このような流れが生じている場合にはいずれ排水の濃度に変化が生じると言えます。

ここで、このような地下水流動メカニズムが安全性に与える影響ですが、汚染物質の発生源の絶対量が少ない(高い濃度の状態が継続しないで低下する)場合にはほとんど問題がありません。例えばベンゼンの場合には、非常に保守的な豊洲市場の計算方法(45m幅の汚染プルームが存在し、人間が70年間被曝し続ける)においても、0.45~3.1mg/L(平均的な土壌特性下で1.1mg/L)以下にすることで地上空気に被曝する人間の健康の安全性が確認されています。

[東京都中央卸売市場 土壌中からの汚染空気の曝露による影響の評価]

また、この地上空気のときに生鮮食料品に付着すると考えられる水のベンゼン濃度は、飲料水の環境基準の1/1000未満です。現在の状況はこのような状況を大きく下回ると言えます。つまり、テレビ報道がヒステリックに主張する「食の安全」という観点で言えば、現在のレベルでまったく問題がないと言えます。基本的に高濃度が継続しない場合には、地下水管理システムによる吸引よって浄化が行われていると考えることができ、新たな対策工は必要ないものと考えられます。

一方、汚染物質の発生源の絶対量が多い場合(高濃度が継続する)には、観測の結果として得られる濃度の空間分布を基に発生源の位置を特定し、ボーリングを用いた地上からの原位置浄化を試みるのが合理的であると考えます。地上部の環境が確保されている現在、時間的余裕を持った環境で浄化作業を行うことができるものと考えられます。

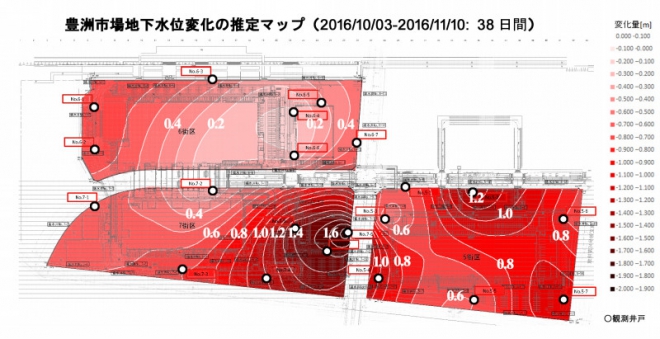

さて、今後に東京都が具体的にどのようなロードマップを策定するのが合理的かということですが、まずは、平田座長の説明にもあったように、今回の汚染物質発生のメカニズムを明らかにすることが重要です。そのためには、私がやっているように、地下水圧の空間分布を経時的に明らかにすることで、そのポテンシャル分布から地下水の流向・流速を把握し、汚染物質の供給位置を特定することが重要となります。また地下水流動があったことを意味する水位低下量の空間分布と高濃度観測点との位置関係を調べることも重要であると言えます。このことについては、今回の会議資料がwebで公開されるのを待って、私も検討してみたいと思っています。

揚水孔ごとに流量計を設置して局所的な動水勾配を把握することも汚染物質の供給位置を特定するために重要となります。個別の流量計の設置により、現在の地下水管理システムを即座に孔間透水試験装置として利用することができます(スペック的にはHLW地層処分で用いられるMPシステムと遜色ないものと言えます)。

なお、これまでに何度も言ってきたように、砕石層からのポンプアップを地下水制御のメインにすることを東京都は検討すべきであると私は考えます。現在の地下水管理システムは、水質浄化システムとしても利用可能ですが、地下水流動を説明できていない現在の東京都の技術力ではややハードルが高いと言えます。高透水性の砕石層からのポンプアップであれば、未掘削部における地下水の攪乱を最小限にとどめることができ、現在の揚水孔と比較すれば流量規定に引っかかることも少ないと考えられることから、水位制御のパフォーマンスは高いと考えられます。また、目詰まりしにくいことと、地下空間からも容易に掘削できるのでたとえ目詰まりした場合でも容易に位置変更することができるメリットもあります。

最後に、地下水流動状況に変化があったわけですから、少なからず汚染物質の濃度分布に変化があることは当然考えられることです。重要なことは、この濃度の空間分布が、今後拡大するのか、縮小するのか、維持されるのかを見極める必要があります。また、平田座長の委員会における発言のとおり、地上部の環境と地下部の環境とは分けて考えることが重要であると言えます。つまり、濃度上昇のメカニズムが特定され、対策法の有効性が確認されれば、地上部がまったく問題ない限り、移転は可能であるということです。懸念されるのは、科学的・技術的な議論を飛び越えた風評被害の発生です。特にこれまでの経過から明らかな「風評が出たらもう終わり」なる非論理的な風評の拡がりに最も警戒すべきであると言えます。

編集部より:この記事は「マスメディア報道のメソドロジー」2017年1月14日の記事を転載させていただきました。

関連記事

-

1. 寒冷化から温暖化への変節 地球の気候現象について、ざっとお浚いすると、1970~1980年代には、根本順吉氏らが地球寒冷化を予測、温室効果ガスを原因とするのではなく、予測を超えた変化であるといった立場をとっていた。

-

「もしトランプ」が大統領になったら、エネルギー環境政策がどうなるか、これははっきりしている。トランプ大統領のホームページに動画が公開されている。 全47本のうち3本がエネルギー環境に関することだから、トランプ政権はこの問

-

私は東京23区の西側、稲城市という所に住んでいる。この土地は震災前から現在に到るまで空間線量率に目立った変化は無いので、現在の科学的知見に照らし合わせる限りにおいて、この土地での育児において福島原発事故に由来するリスクは、子供たちを取り巻く様々なリスクの中ではごく小さなものと私は考えている。

-

前回に続いて、環境影響(impact)を取り扱っている第2部会報告を読む。 今回は生態系への気候変動の影響。 本文をいくら読み進めても、ナマの観測データがとにかく図示さていない。 あったのは、以下の3つ(いずれも図の一部

-

「インフレ抑止法」成立の米国・脱炭素の現状 8月16日、米国のバイデン大統領は、政権の看板政策である気候変動対策を具体化する「インフレ抑止法」に署名し、同法は成立した。 この政策パッケージは、政権発足当初、気候変動対策に

-

日本政府はGX(グリーントランスフォーメーション)を推進している。GXの核になるのは温室効果ガスの削減、なかでもゼロカーボンないしはカーボンニュートラル(ネットゼロ)がその中心課題として認識されてきた。 ネットゼロ/カー

-

混迷のスリランカ スリランカのゴタバヤ・ラジャパクサ大統領が軍用機で国外逃亡したというニュースが7月13日に流れた。 スリランカではここ数か月、電気も燃料も食料も途絶え、5月以来54.6%のインフレ、中でも食糧価格が80

-

東京都の太陽光パネルの新築住宅への義務付け条例案が6月24日までの期限で一般からの意見募集(パブコメ)を受け付けている(東京都による意見募集ホームページはこちら)。 懸念はいくつもあるが、最近気が付いた重大なことがある。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間