ストーン&ウェブスター(S&W)の工事ミスは本当か

NRCが工事ミスを指摘

WH(東芝)がなぜ多額の負債を負ったのか、いまだに狐に摘まれた思いをしている人が多い。これまで報道された情報によれば「12年の早い段階までにNRCの検査官が原子炉下部の鋼材が不適切に据え付けられていたのを発見した。300トンもの原子炉容器が落ちかけていたり、誤った溶接のやり直しが必要だったりもした。」と言うことだ。普通の人なら、こんな工事をしていれば工期が遅れるのは当然だ、WHが多額の負債を負うのは仕方ない」と納得したであろう。しかし、私はどうしても納得できない。その理由を説明しよう。

溶接不良はよほど複雑なものでなければ通常NRC検査の前に判るもの

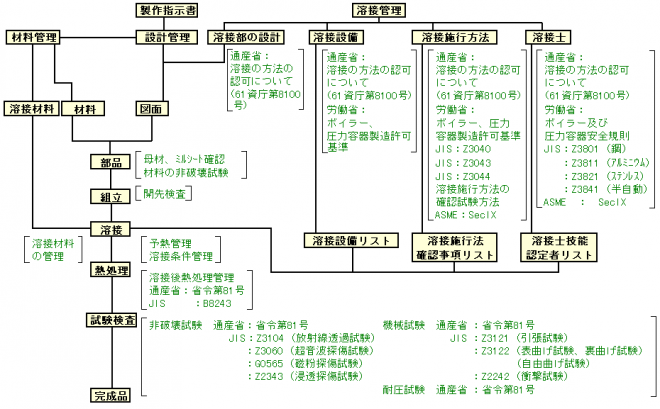

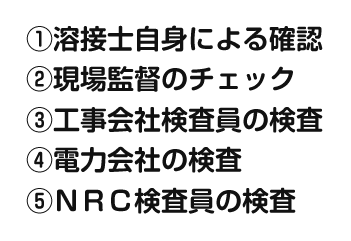

原子力施設の工事で最も重要なのは溶接である。だから、工事をどこに発注しようが、元請は溶接管理の手は抜かない。WHも恐らくそうしていたものと思われる。どのような溶接をするのかが原発の工事管理の心臓部だ。だから原発建設現場には必ず溶接試験場を設け、下請けの溶接士の技量を検査し、合格した者にしか溶接をさせないのが普通だ。そして、表1に示す通り、NRC検査の前には多くの関門があり[1]、もし、報じられるような問題があれば、当然NRC検査の前に発見されている筈である。

表1 溶接の段階的チェック

過去の経験に基づき溶接検査は最も厳重に行う

米国は原子力先進国である。しかもS&W社は18州で59の電力会社を運営し、日本の化学工場22ヵ所も建てた経験豊富な企業である。元請のショーGrはスリーマイル島事故から20年も経った2000年に倒産したS&Wを買収した、原発建設経験が皆無の企業だったが、S&Wには十分過ぎるほどの経験があった。S&Wの管理者が原発の溶接管理が如何に厳しいかを知らなかったとは考えられない(図1に参考までに日本の原発の溶接管理系統図を示す[2])。もし、報道が事実だとすれば、当該溶接に関するS&W,ショーGr、WHの3社は素人のように何もしなかったのである。すなわち、表1の①、②、③、④が全く機能せずに⑤のNRC検査でこの溶接不良が発見されたことになる。普通なら有り得ないことだ。

中国は2006年、WHから第三世代炉AP1000を技術導入することを決定

原発受注の焦点は中国だった。東芝がWHを買収した2006年頃は仏、露、加、日/米、そして中国国産の3つ巴どころか、5つ巴のすさまじい戦いが繰り広げられていた。中国の推進当局NRDCは2006年12月、WHから米国の原子力発電技術を導入することで米国政府と合意した[3]。東芝がWHを54億ドルで買収したのはその約2ヶ月前である。このことと関係するかどうか判らぬが、2009年、国家プロジェクトとして開発していた国産の第三世代原子炉CNP1000が国家核安全局(NNSA)から却下された。中国は国産の第三世代炉を失ったのである。そして、同じ2009年に中国は原子力技術をAP1000に統一することを決定している。そして、翌2010年11月、東芝の佐々木社長が国営企業の国家核電技術(SNTPC)にCAP1400を中国の国産原発として輸出することを認める合意をした。

米国軍事筋はWH技術が中国に渡ることに不快感

米国は原子力空母10隻全て、原潜の約2割、13隻にWH製原子炉を使っている[4]。そのWH技術を中国に技術基準として売り渡すことにしたことを米国の軍事筋が歓迎する筈がない。東芝/WHの利益と米国軍事部門の利益は完全にバッティングしていたのだ。中国との関係は2009年6月に東芝の社長になった佐々木社長の意向だと考えられたようである。

因果関係を示す証拠は全くないが、S&Wがインフラ建設の軍事企業だったことと、上述したように通常起きるはずがない配管の溶接ミスがS&Wに集中していたことは果たして全く無縁だったのだろうか。

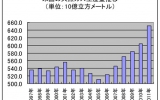

漁夫の利は露・ロスアトム社に

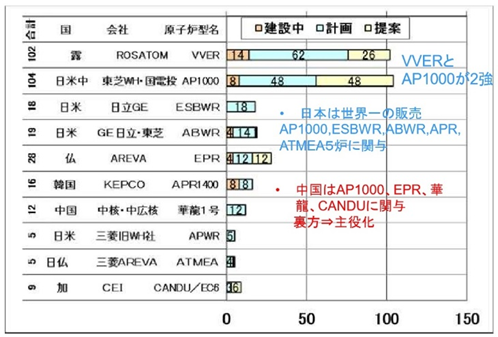

大きな出来事が起きた時の原因調査で 重要なことは、結果的に誰が得をしたのか、である。図2を見て欲しい。仏アレバが脱落後、世界の原発マーケットはトップを東芝/WHと露・ロスアトムが競ってきた。もし、東芝/WHがいなくなると世界の原発市場は露・ロスアトムの独壇場となる。S&Wの溶接問題に露が絡んでいる証拠もまだ全くないが、結果的に大きな利益を得るのが露・ロスアトムであることだけは確かである。

図2 世界の原発製造会社の販売基数

以上

[1] 原子力ATOMICA「原子力発電所の溶接検査」

[2] 同上

[3] 永崎隆雄「世界の原子力を先導する 中国の原子力開発情勢と課題」,元JAEA北京事務所長,2015.11.24

[4] M.Ragheb「Nuclear Marine Propulsion 」,p.1-p.117,2017.3.9

関連記事

-

RITE(公益財団法人地球環境産業技術研究機構)は、2013年6月11日に「関西地域における電気料金値上げによる製造業への影響分析」に関する調査レポートを公表した。

-

今回は太陽光発電のエネルギー政策における位置付けの現状、今後のあり方について簡単に考えていきたい。まずは前回紹介した経済産業省の太陽光発電に対する規制強化をめぐる動向を総括することから始める。 前回の記事で述べた通り、太

-

筆者がシェール・ガス革命について論じ始めて、2013年3月で、ちょうど4年になる。米国を震源地としたシェール・ガス革命に関して研究を行っていたエネルギー専門家は、日本でも数人であり、その時点で天然ガス大国米国の復活を予想したエネルギー専門家は皆無であった。このようにいう筆者も、米国におけるシェール・ガス、シェール・オイルの生産量の増加はある程度予想していたものの、筆者の予想をはるかに上回るスピードで、シェール・ガスの生産コストが低下し、生産量が増加した。

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」は1月28日、「原子力規制のもたらす日本経済の危機」を放送した。再稼働をめぐり、新規制基準の適合性審査が遅れて、原発が稼働できない状況になっている。問題の分析と改善策を有識者が語り合った。

-

1ミリシーベルトの壁に最も苦悩しているのは、いま福島の浜通りの故郷から避難している人々だ。帰りたくても帰れない。もちろん、川内村や広野町のように帰還が実現した地域の皆さんもいる。

-

2月27日に開催された政府長期エネルギー需給見通し小委員会において、事務局から省エネ見通しの暫定的な試算が示された。そこでは、電力、特に家庭・業務部門について、大幅な需要減少が見込まれている。だがこれは1.7%という高い経済成長想定との整合性がとれておらず、過大な省エネ推計となっている。同委員会では今後この試算を精査するとしているところ、その作業に資するため、改善のあり方について提案する。

-

5月21日、大飯原発運転差し止め請求に対し福井地裁から原告請求認容の判決が言い渡さ れた。この判決には多くの問題がある。

-

国内の科学者を代表し、政府の科学顧問の立場の組織である日本学術会議が、「高レベル放射性廃棄物の処分に関する政策について--暫定保管を中心に」という核物質の処理をめぐる提言案をまとめた。最終報告は3月をめどに取りまとめられる。分析が表面的であり、論理的整合性も乏しい、問題の多い提言だ。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間