原発ゼロは将来世代への「代表なき課税」

原子力規制委員会は、運転開始から40年が経過した日本原子力発電の敦賀1号機、関西電力の美浜1・2号機、中国電力の島根1号機、九州電力の玄海1号機の5基を廃炉にすることを認可した。新規制基準に適合するには多額のコストがかかるので、今後も再稼動できないまま廃炉になる原子炉が出るだろう。

世界的にも、原子力産業には逆風が吹いている。東芝の経営は原子力で破綻し、フランスのアレバも経営危機に直面している。「原発は安全コストを含めると高い」といわれるが、そのコストの大部分は政治的な要因である。

確かに古い原発は危険だ。福島第一原発事故も、老朽化した原子炉を40年を超えて運転したことが原因だったと指摘されている。今回の5基の中でも、日本原電は廃炉を織り込みずみだったと思われるが、その他はまだ使える。世界的には、60年使うのが普通になっている。一律に廃炉にする「40年ルール」には、技術的な根拠がない。

原発を廃炉にすることが望ましい基準は二つある。一つは運転の費用が便益を上回ることだ。美浜の場合、1基を停めることで1日1億円が失われているとすると、1年早く廃炉にすると、2基で720億円が失われ、これは電気代に転嫁される。それに見合う「廃炉の便益」はあるだろうか。

もう一つは原発の安全性だが、美浜1・2号機が福島第一と同じぐらい危険だとしても死者は出ない。チェルノブイリと同じだとしても、国連の推定では死者は60人。最大限の推定(中間集計)をとっても4000人だから、全世界で80人/年である。多くの国際機関が指摘しているように、もっとも危険な電力源は石炭火力なのだ。

WHOの推定では全世界で毎年650万人が大気汚染で早期死亡しているが、その1割以上が石炭火力によるものと推定されている。日本でも、グリーンピースによると「東京・千葉エリアで年間260人が石炭火力で早期死亡」しているそうだ。この1/100としても、チェルノブイリよりはるかに多い。これは気候変動のリスクを含んでいないが、それを含めると原子力の優位性は圧倒的に大きい。

このように原子力は安くてクリーンなエネルギーだが、現実には政治的リスクが非常に大きく、政府も逃げ回るので、電力会社は今後、原発を新設しないだろう。「脱原発」などという目標を掲げなくても、2040年ごろにはほとんどゼロになる。そのころ電気代はどうなるだろうか。

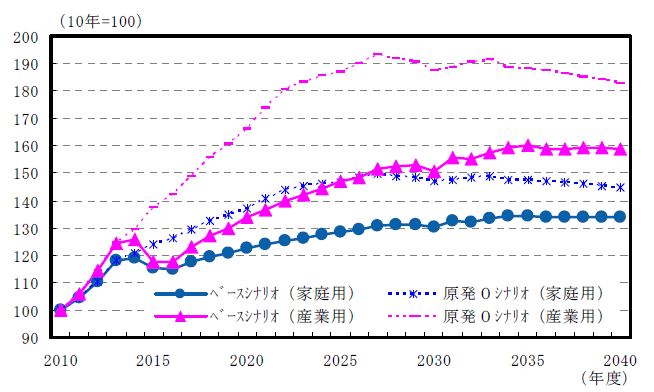

2040年までの電力料金(出所:大和総研)

大和総研の推定によると、原発を再稼動しないですべて止める「原発ゼロ」シナリオの場合、産業用の電力料金は図のように2030年には2010年の2倍近くになり、製造業はほとんど国内では成り立たないだろう。原発が再稼働する「ベースシナリオ」でも1.5倍である。

20年後には中国やロシアの原子力開発が進み、世界の原子力産業の中心になるだろう。彼らはよくも悪くも、地元対策や安全対策のコストが低いので、電気代は日本より安くなる。製造業は海外移転すればいいが、成長率が下がって雇用は失われる。再生可能エネルギーは、さらにコストが高く、火力のバックアップを必要とする。

原発ゼロは将来世代への逆進的な「課税」であり、低所得者ほど負担が大きくなる。彼らが原発を止めて貧しくなることを選択し、それを代表する国会議員がゼロにするならいいが、将来世代には代表権がない。このままなし崩しにゼロにすると、日本から原子力技術が失われ、この変化は不可逆になる。それでいいのだろうか。

関連記事

-

筆者はかねがね、エネルギー・環境などの政策に関しては、科学的・技術的・論理的思考の重要さと有用性を強調してきたが、一方で、科学・技術が万能だとは思っておらず、科学や技術が人間にもたらす「結果」に関しては、楽観視していない

-

米朝首脳会談の直前に、アメリカが「プルトニウム削減」を要求したという報道が出たことは偶然とは思えない。北朝鮮の非核化を進める上でも、日本の核武装を牽制する必要があったのだろう。しかし日本は核武装できるのだろうか。 もちろ

-

「気候変動によって多くの生物が絶滅している」という印象が広く流布されている。しかし、これまでのところ、種の絶滅の主な原因は生息地の喪失などであり、気候変動では無かったことは、生態学においては常識となっている。 今回紹介す

-

気候研究者 木本 協司 1960-1980年の気象状況 寒冷で異常気象が頻発した小氷河期(1300-1917)以降は太陽活動が活発化し温暖化しましたが、1950年頃からは再び低温化傾向が始まりました。人工衛星による北極海

-

また出ました。今度はオーストラリアの旅行会社イントレピッド・トラベル社。カーボンオフセット中止、脱炭素目標撤回、SBTi離脱を表明しました。 Our Climate Action Plan Is Changing. He

-

2013年9月15日に大飯発電所4号機が停止して全原子力発電所が停止して以来、既に1年5ヵ月間我が国にある48基の原子力発電所は休眠状態に置かれている。このため、代替電源の燃料費としてこの4年間(2011年~2014年)に12.7兆円もの国費が海外に流出した。消費税5%に相当する巨額な金額である。アベノミクスでいくら経済を活性化しても、穴の開いたバケツで水を汲んでいるに等しい。

-

前回に続いてルパート・ダーウオールらによる国際エネルギー機関(IEA)の脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)批判の論文からの紹介。 A Critical Assessment of the IE

-

昨年3月11日以降、福島第一原子力発電所の事故を受け、「リスクコミュニケーション」という言葉を耳にする機会が増えた。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間