革命的な変化は「ガソリン車からEVへ」ではない

JBpressの記事は、今のところ入手可能な資料でざっとEV(電気自動車)の見通しを整理したものだが、バランスの取れているのはEconomistの予想だと思う。タイトルは「内燃機関の死」だが、中身はそれほど断定的ではない。特に重要なのは、次の部分である。

Electric propulsion, along with ride-hailing and self-driving technology, could mean that ownership is largely replaced by “transport as a service”, in which fleets of cars offer rides on demand. On the most extreme estimates, that could shrink the industry by as much as 90%.

本質的な変化は「内燃機関からEVへ」ではなく、自家用車がウーバーのような配車サービス、TaaS (Transport as a Service)に置き換わることだ。自家用車は、きわめて効率の悪い乗り物である。アメリカでも19世紀には鉄道が主要な乗り物だったが、自動車メーカーと石油資本が政治力で鉄道をつぶした。アメリカの田舎ではタクシーも拾えないので、遠いバス停まで行ってめったに来ないバスに乗るしかない。

これに対して日本のように公共交通機関の発達した国では、電車とバスでほとんどの用は足りる。地方ではタクシーを使えばいい。毎日1000円タクシーを使っても、年間36万円。自家用車の維持費より安い。週末の家族旅行はレンタカーで十分だ。もっている時間の3%しか使わない自家用車を「所有」する意味はないのだ。

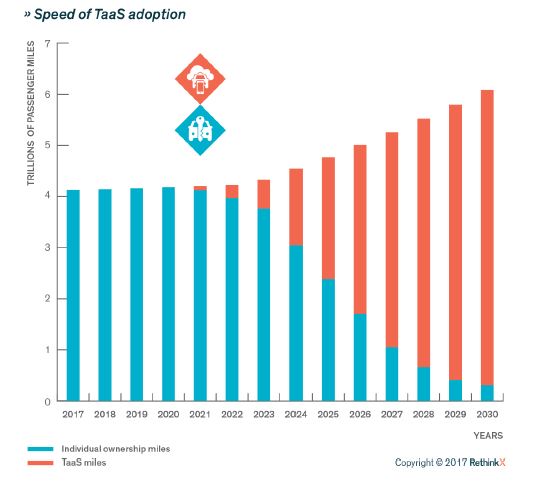

これまで車の共有は不便だったが、TaaSの発達で飛躍的に楽になった。これはEVや自動運転とともに発達し、コストは60%以上さがり、アメリカでは2030年までに90%以上の自家用車がTaaSに置き換わる、というのが楽観的なコンサルの予想である。

この予想はインフラや規制の問題を軽視している。充電インフラがないとEVは普及しないし、自動運転のためには道路インフラの全面的な改修が必要だ。しかしTaaSの普及はそれとは独立の問題である。最大の障害は規制だが、それさえ乗り超えれば、内燃機関のままでもエネルギー効率は8倍になり、大気汚染もCO2排出量も大幅に減る。

問題は、TaaSが増えて自動車の生産が減ると、日本の製造業の最大の柱である自動車産業の規模が縮小することだ。自家用車はインフラの乏しい発展途上国の乗り物になるので、グローバルな規模は維持できるだろうが利益も減るだろう。

もちろん自家用車のコストが減っただけ可処分所得は増えるが、過渡的にはかなり大きな雇用の喪失が出ることは避けられない。自動車関連産業の労働力はTaaSの運転手に移行するしかないが、これも自動運転が実用化すればなくなる。

だから自動車業界やタクシー業界は、「安全性」を理由にしてTaaSの規制強化を求めるだろうが、それはゆるやかな死に至る道である。日本が世界一の競争力を誇った原子力産業が不合理な「安全規制」で没落したように、自動車産業とともに日本の製造業が没落するのも一つの運命かもしれない。

追記:稀少金属リチウムの埋蔵量が話題になっているが、Economistの推定では2億1000万トンで、今後も増える。これは現在の年間使用量18万トンの1000倍以上で、少なくとも物理的な枯渇を心配する埋蔵量ではないようだ。

関連記事

-

日本政府は排出量取引制度の導入を進めている。前回記事では、それによって、日本のAIが敗戦するという話を書いた。 今回は、排出量取引制度は「消費税級のステルス大増税」だということを書こう。 政府は、2013年を起点として、

-

関西電力大飯原発をはじめとして、各地の原発の再稼働をめぐって混乱が続いている。政府は再稼働を進めようとするが、地元の首長や住民の反対によって実現は不透明なままだ。そして5月5日に日本の全原発が停止した。

-

突然の家宅捜索と“異例の標的” 2025年10月23日の朝、N・ボルツ教授の自宅に、突然、家宅捜索の命を受けた4人の警官が訪れた。 ボルツ氏(72歳)は哲学者であり、メディア理論研究者としてつとに有名。2018年までベル

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー・環境問題のバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

前代未聞の原発事故から二年半を過ぎて、福島の被災者が一番注意していることは仲間はずれにならないことだ。大半が知らない土地で仮の生活をしており、親しく付き合いのできる相手はまだ少ない。そのような状況では、連絡を取り合っている元の町内の人たちとのつながりは、なにより大切なものだ。家族や親戚以外にも従来交流してきた仲間とは、携帯電話やメールなどでよく連絡を取り合っている。仕事上の仲間も大切で、暇にしていると言うと、一緒に仕事をやらないかと声を掛けてくれる。

-

今回は長らく議論を追ってきた「再生可能エネルギー大量導入・次世代ネットワーク小委員会」の中間整理(第三次)の内容について外観する。報告書の流れに沿って ①総論 ②主力電源化に向けた2つの電源モデル ③既認定案件の適正な導

-

BBCが世界各国の超過死亡(平年を上回る死者)を国際比較している。イギリスでは(3ヶ月で)新型コロナの死者が約5.2万人に対して、その他の超過死亡数が約1.3万人。圧倒的にコロナの被害が大きかったことがわかる。 ところが

-

政策として重要なのは、脱原子力ではなくて、脱原子力の方法である。産業政策的に必要だからこそ国策として行われてきた原子力発電である。脱原子力は、産業政策全般における電気事業政策の抜本的転換を意味する。その大きな構想抜きでは、脱原子力は空疎である。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間