革命的な変化は「ガソリン車からEVへ」ではない

JBpressの記事は、今のところ入手可能な資料でざっとEV(電気自動車)の見通しを整理したものだが、バランスの取れているのはEconomistの予想だと思う。タイトルは「内燃機関の死」だが、中身はそれほど断定的ではない。特に重要なのは、次の部分である。

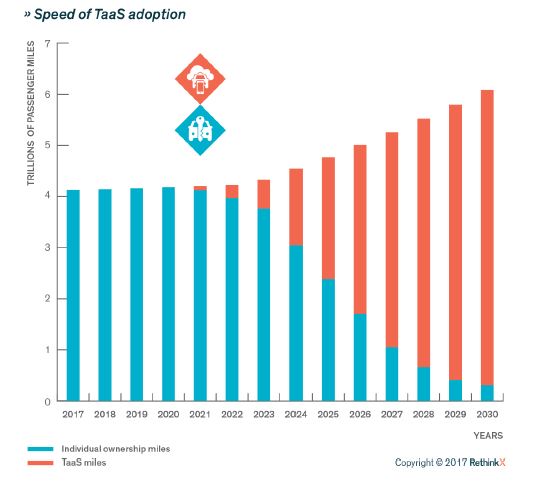

Electric propulsion, along with ride-hailing and self-driving technology, could mean that ownership is largely replaced by “transport as a service”, in which fleets of cars offer rides on demand. On the most extreme estimates, that could shrink the industry by as much as 90%.

本質的な変化は「内燃機関からEVへ」ではなく、自家用車がウーバーのような配車サービス、TaaS (Transport as a Service)に置き換わることだ。自家用車は、きわめて効率の悪い乗り物である。アメリカでも19世紀には鉄道が主要な乗り物だったが、自動車メーカーと石油資本が政治力で鉄道をつぶした。アメリカの田舎ではタクシーも拾えないので、遠いバス停まで行ってめったに来ないバスに乗るしかない。

これに対して日本のように公共交通機関の発達した国では、電車とバスでほとんどの用は足りる。地方ではタクシーを使えばいい。毎日1000円タクシーを使っても、年間36万円。自家用車の維持費より安い。週末の家族旅行はレンタカーで十分だ。もっている時間の3%しか使わない自家用車を「所有」する意味はないのだ。

これまで車の共有は不便だったが、TaaSの発達で飛躍的に楽になった。これはEVや自動運転とともに発達し、コストは60%以上さがり、アメリカでは2030年までに90%以上の自家用車がTaaSに置き換わる、というのが楽観的なコンサルの予想である。

この予想はインフラや規制の問題を軽視している。充電インフラがないとEVは普及しないし、自動運転のためには道路インフラの全面的な改修が必要だ。しかしTaaSの普及はそれとは独立の問題である。最大の障害は規制だが、それさえ乗り超えれば、内燃機関のままでもエネルギー効率は8倍になり、大気汚染もCO2排出量も大幅に減る。

問題は、TaaSが増えて自動車の生産が減ると、日本の製造業の最大の柱である自動車産業の規模が縮小することだ。自家用車はインフラの乏しい発展途上国の乗り物になるので、グローバルな規模は維持できるだろうが利益も減るだろう。

もちろん自家用車のコストが減っただけ可処分所得は増えるが、過渡的にはかなり大きな雇用の喪失が出ることは避けられない。自動車関連産業の労働力はTaaSの運転手に移行するしかないが、これも自動運転が実用化すればなくなる。

だから自動車業界やタクシー業界は、「安全性」を理由にしてTaaSの規制強化を求めるだろうが、それはゆるやかな死に至る道である。日本が世界一の競争力を誇った原子力産業が不合理な「安全規制」で没落したように、自動車産業とともに日本の製造業が没落するのも一つの運命かもしれない。

追記:稀少金属リチウムの埋蔵量が話題になっているが、Economistの推定では2億1000万トンで、今後も増える。これは現在の年間使用量18万トンの1000倍以上で、少なくとも物理的な枯渇を心配する埋蔵量ではないようだ。

関連記事

-

5月25〜27日にドイツでG7気候・エネルギー大臣会合が開催される。これに先立ち、5月22日の日経新聞に「「脱石炭」孤立深まる日本 G7、米独が歩み寄り-「全廃」削除要求は1カ国-」との記事が掲載された。 議長国のドイツ

-

7月22日、インドのゴアでG20エネルギー移行大臣会合が開催されたが、脱炭素社会の実現に向けた化石燃料の低減等に関し、合意が得られずに閉幕した。2022年にインドネシアのバリ島で開催された大臣会合においても共同声明の採択

-

世界的なエネルギー価格の暴騰が続いている。特に欧州は大変な状況で、イギリス政府は25兆円、ドイツ政府は28兆円の光熱費高騰対策を打ち出した。 日本でも光熱費高騰対策を強化すると岸田首相の発言があった。 ところで日本の電気

-

早野睦彦 (GEPR編集部より)GEPRはさまざまな立場の意見を集めています。もんじゅを肯定的に見る意見ですが、参考として掲載します。 高速増殖炉もんじゅ(福井県敦賀市) (本文) もんじゅの存在意義の問いかけ 「政府

-

2年前の東日本大震災は地震と津波による災害と共に、もう一つの大きな災害をもたらした。福島第一原子力発電所の原子力事故である。この事故は近隣の市町村に放射能汚染をもたらし、多くの住人が2年経った現在もわが家に帰れないという悲劇をもたらしている。そして、廃炉に用する年月は40年ともいわれている。

-

「いまや太陽光発電や風力発電が一番安い」というフェイクニュースがよく流れている。だが実際のところ、風力発電を大量に導入しているイギリスでは電気代の上昇が止まらない。 英国のシンクタンクGWPFの報告によると、イギリスの再

-

前回に続いて、環境影響(impact)を取り扱っている第2部会報告を読む。 米国のロジャー・ピールキー・ジュニアが「IPCCは非現実的なシナリオに基づいて政治的な勧告をしている」と指摘している。許可を得て翻訳したので、2

-

はじめに:電気料金の違い 物価上昇の動きが家計を圧迫しつつある昨今だが、中でも電気料金引上げの影響が大きい。電気料金は大手電力会社の管内地域毎に異なる設定となっており、2024年4月時点の電気料金を東京と大阪で比べてみる

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間