エネルギー政策におけるプラグマティズムと教条主義の乖離

先日、東アジア・ASEAN経済研究センター(ERIA)、エネルギー研究機関ネットワーク(ERIN)、フィリピンエネルギー省共催の東アジアエネルギーフォーラムに参加する機会を得た。近年、欧米のエネルギー関連セミナーでは温暖化防止や省エネ、再エネ等に焦点を当てる傾向が強いが、本フォーラムの主題は化石燃料である。IEAの2016年世界エネルギー見通し(WEO)の新政策シナリオによれば、非OECDアジア地域の化石燃料需要は2040年にかけて44%拡大すると見込まれており、同時期の世界平均の倍以上の伸びである。

旺盛な経済成長が見込まれ、今後、電化やモータリゼーションも進む同地域における化石燃料需要が拡大することは好むと好まざるとにかかわらず、当然のことであろう。これに対し、パリ協定に盛り込まれた2℃目標と整合的とされる450シナリオにおいては非OECDアジア地域の化石燃料需要は2040年にかけて7%低下することが必要だとされ、両者に間には大きな乖離がある。この乖離が特に著しいのは石炭需要である。

WEO2016の新政策シナリオでは石炭需要が21%増大、石炭火力による発電電力量が45%増大すると見込まれる一方、450シナリオではそれぞれ39%、64%減少することが必要とされるのである。発電電力量に占める石炭火力のシェアは2014年現在、67%であるが、新政策シナリオでは2040年に45%に低下するとされる一方、450シナリオでは13%というドラスティックな低下が求められる。

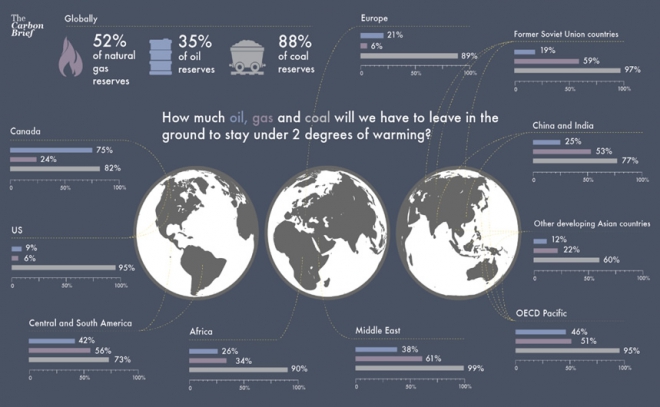

温暖化防止を至高の価値とする立場からすれば、石炭は一刻も早く駆逐すべき対象でしかない。Carbon Brief によれば、2℃目標を達成するためには世界の石炭資源の88%は地中に留め置かねばならない。

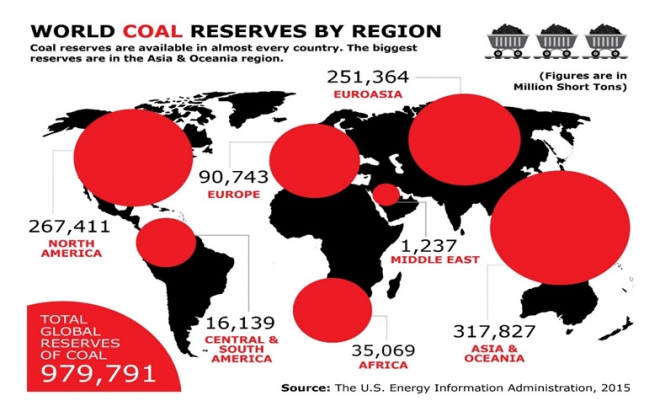

成長著しいアジアには世界の石炭資源の3分の1が賦存するが、中国、インドの石炭資源の77%、その他のアジア途上地域の石炭資源の60%は「使えない」ことになるのである。

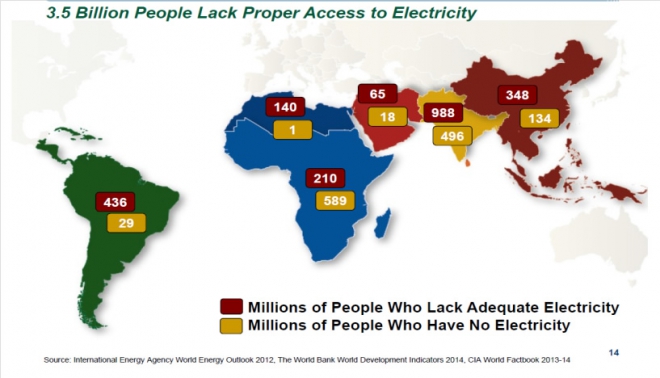

しかし、アジア地域には電力にアクセスを有していない人口が6億人以上存在する。域内に潤沢に存在し、石油や天然ガスに比して相対的に安価な石炭資源を活用しようというのは当たり前のことである。

エネルギーフォーラムで冒頭挨拶を行ったフィリピンのクシ・エネルギー長官は以下のように述べた。

- アジアでは7人に1人が電力へのアクセスがないという現実と、気候変動対応をどうバランスをつけるかは難しい課題。

- 再生可能エネルギーのコストが低下しているのは良いニュースであるが、バッテリーのコストがいまだ高い現状では太陽光や風力のような間欠性の高いエネルギー源にはベースロード電源としての信頼性を期待できない。

- いずれ再エネのコストやバッテリーのコストが低下し、基幹電源になる日が来るであろうが、それまでは石炭を含む在来型エネルギー源を信頼性、セキュリティ、エネルギー源多様化の観点から活用しなければならない。

- 各国のおかれた経済状況、地理的状況、社会的ニーズは異なっており、理想的なエネルギーミックスに関し、One Size Fits All は存在しない。厳格で恣意的な(rigid and arbitrary)目標に基づいて特定のエネルギー源を排除するのではなく、技術中立的なアプローチをとるべきである。

- 石炭に関して言えば、旧式の非効率的な石炭火力を新規の高効率火力で大体することが喫緊の課題である。IEAは旧式の石炭火力を高効率火力にリプレースすることにより15億トンのCO2排出を削減できるとしている。

これは温暖化防止と並んでエネルギーセキュリティ(エネルギーアクセスを含む)、エネルギー効率という3つのE(Energy Security, Economic Efficiency, Environment Protection) を追求するというエネルギー政策の現場感覚からすればストンと胸に落ちるプラグマティズムに立脚した議論である。

しかし温暖化防止の世界ではこうした議論は全く聞かれない。冒頭に述べたように「2℃目標のためには使える石炭資源も使うな」、「新たな石炭火力投資は必ず座礁資産化する」という議論が幅を利かせている。3つのEではなく、1つのE、即ち温暖化防止のみを至高の価値とする教条主義的な発想に立脚するものだ。エネルギー政策畑から温暖化交渉に参加した身としては別な惑星に来たような感想を持ったものだ。

高効率石炭火力技術を海外移転している日本が「化石賞」を授与するばかりか、高効率石炭火力に対する資金フローを制限しようとする動きすらある。2年ほど前、オバマ政権下の米国と欧州が連携して高効率石炭火力への開発金融機関融資や輸出信用を排除しようという動きが生じたが、そんなことをしても、途上国が「改心」してガス火力や再生可能エネルギーに向かうことにはならない。むしろ安価で低効率の石炭火力技術を採用し、結果的に温室効果ガスは増大することになろう。

温暖化防止を理由に石炭火力への資金の流れをストップしようとしても、世界中の資金フローをコントロールできるものではない。お金はニーズがあるところに流れるものである。政府間で国際的な取り決めを行おうとしても、経済成長、エネルギーアクセス、安価なエネルギーを志向する途上国がそうした議論に賛成するとは思えない。

そもそも国連の持続可能目標(SDGs)においては温暖化防止と並んでエネルギーアクセスも目指すべき目標とされている。COP21の際にインドの商工会議所と議論した際、「環境団体は2℃目標達成のため、石炭を使うなというキャンペーンをやっているが」と水を向けたところ、「石炭をきれいに使えというならばわかるが、石炭を使うなという議論は、およそありえない」と言下に否定していたことを思い出す。

要するにプラグマティズムと教条主義の間にはそれだけギャップがあるということである。しかしパリ協定に1.5℃~2℃目標が書かれたこともあり、このギャップは更に広がりつつあるのが現状だ。2018年にIPCCの1.5℃報告書が出れば更に拍車がかかるだろう。

しかし教条主義をいくらふりかざしても、現実は変わらない。温暖化防止努力を「持続可能な」ものにするためにも、今ほど温暖化議論にプラグマティズムが必要とされている時期はない。

関連記事

-

9月5日、韓国の科学技術情報通信省は、東電福島第一原発サイトで増え続けている「トリチウム水」(放射性のトリチウムを含んだ処理水)の問題に関し、「隣国として、海洋放出の可能性とこれに伴う潜在的な環境への影響に深刻な憂慮があ

-

3.11福島原発事故から二年半。その後遺症はいまだに癒えておらず、原子力に対する逆風は一向に弱まっていない。このような状況で、原子力の必要性を口にしただけで、反原発派から直ちに「御用学者」呼ばわりされ、個人攻撃に近い非難、誹謗の対象となる。それゆえ、冒頭で敢えて一言言わせていただく。

-

電力料金の総括原価方式について、最近広がる電力自由化論の中で、問題になっている。これは電力料金の決定で用いられる考え方で、料金をその提供に必要な原価をまかなう水準に設定する値決め方式だ。戦後の電力改革(1951年)以来導入され、電力会社は経産省の認可を受けなければ料金を設定できない。日本の電力供給体制では、電力会社の地域独占、供給義務とともに、それを特徴づける制度だ。

-

東京都は5月24日、都環境審議会で、2030年のカーボンハーフ実現に向けた政策の中間とりまとめをまとめた。 そこには新築住宅など中小規模の建築物に太陽光パネルを設置することを条例で義務化することが盛り込まれており、具体的

-

グリーン幻想とは 「ネットゼロ」を掲げる政治指導者たちは、化石燃料を排除すればクリーンで持続可能な未来が実現すると信じているかのようだ。だが、このビジョンは科学と経済の両面で誤解に満ちている。私たちが今見ているのは、いわ

-

各社のカーボンニュートラル宣言のリリース文を見ていると、2030年時点で電力由来のCO2排出量が46%近く減ることを見込んでいる企業が散見されます。 先日のアゴラで、国の2030年目標は絶望的なのでこれに頼る中期計画が経

-

原子力の論点、使用済核燃料問題についてのコラムを紹介します。

-

アゴラ研究所の運営するインターネット放送「言論アリーナ」。10月1日は「COP21に向けて-日本の貢献の道を探る」を放送した。出演は有馬純氏(東京大学公共政策大学院教授)、池田信夫氏(アゴラ研究所所長)、司会はジャーナリストの石井孝明だった。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間