4000円/トンの炭素税導入を

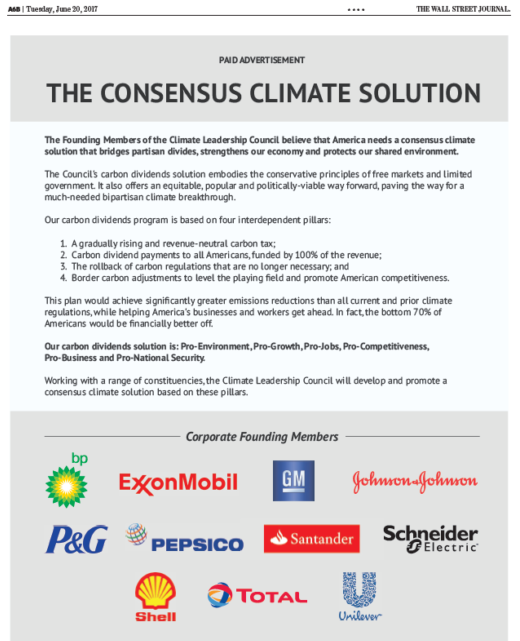

6月20日のWSJに、こういう全面広告が出た。出稿したのはClimate Leadership Council。昨年の記事でも紹介した、マンキューやフェルドシュタインなどの創設した、炭素税を提唱するシンクタンクだが、注目されるのはそこにBPとエクソンモービルとシェルが参加したことだ。

6月20日のWSJに、こういう全面広告が出た。出稿したのはClimate Leadership Council。昨年の記事でも紹介した、マンキューやフェルドシュタインなどの創設した、炭素税を提唱するシンクタンクだが、注目されるのはそこにBPとエクソンモービルとシェルが参加したことだ。

石油資本は人為的地球温暖化説に否定的で、気候変動対策にも反対してきた。トランプ大統領がパリ協定を脱退したのも石油資本の意向といわれたが、その直後にベーカー元国務長官を中心とする共和党系のシンクタンクに石油資本が参加した意味は小さくない。

このシンクタンクの提言は、40ドル/トンの炭素税をかけ、輸入品にも課税することだが、石油資本が悔い改めて博愛主義の立場から炭素税に賛成したとは考えにくい。彼らはグローバル企業であり、パリ協定で世界的に高まる排出権取引(キャップ&トレード)の動きを牽制したものと思われる。

炭素価格(カーボン・プライシング)の決め方としては、排出権取引と炭素税がある。両者の効果は理想的な条件では同じだが、不確実性の大きい地球環境では大きく異なる。ノードハウスの指摘するように、排出権取引では排出量は決まるが炭素価格が不安定になる一方、炭素税では炭素価格は決まるが排出量が不確実になるのだ。両者を折衷する提案もあるが、ほぼ代替的と考えてよい。

気候変動がCO2によるものかどうかについては科学的に結論が出ておらず、その対策の便益が費用を上回るかどうかも不明だ。こういう状況で炭素価格を決めることは一種のギャンブルで、その結果が出るのは遠い将来だ。したがって排出量という結果を決めて賭けるより、炭素税で少しずつ試行錯誤で決めたほうが安全だ、というのが経済学者の多数意見である。

この提言のもう一つの特徴は、国境調整である。パリ協定のような「国際協調」は全員の同意が必要で、実効性のないものになりやすいが、国境調整税はアメリカが一方的に関税としてかけることができる。これは保護主義ではなく、EUの付加価値税のような一般消費税で、為替レートで調整される。WTOも認める方向だ。

アメリカが炭素税を導入して輸入品に40ドルの炭素税をかけたら、日本も導入せざるをえなくなるだろう。財界は「炭素税をかけると製造業の国際競争力が低下する」と反対しているが、これは逆である。アメリカが輸入品に炭素税をかけると、日本製品の輸出価格が上がり、競争力がなくなる(ドル高になる)のだ。

日本がアメリカと同率の炭素税をかける(輸出品には免税する)と、競争力も為替レートも変わらない。日本はすでにエネルギー効率が高いので、4000円/トンの炭素税を導入すれば、アメリカと対等になるだろう。その代わり統制経済になる排出権取引は廃止すべきだ。

関連記事

-

「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については分厚い本を通読する人は少ないと思うので、多少ネタバラシの感は拭えないが、敢えて内容紹介と論評を試みたい。1回では紹介しきれないので、複数回にわたることをお許

-

難破寸前政権 大丈夫かあ? 政権発足前夜、早くもボロのオンパレード・・・ 自民党総裁就任から、石破の言動への評価は日をおうごとに厳しさを増している。 思いつき、認識不足、豹変、言行不一致、有限不実行、はては女性蔑視——昭

-

GEPRを運営するアゴラ研究所はドワンゴ社の提供するニコニコ生放送で「ニコ生アゴラ」という番組を月に1回提供している。6月5日の放送は「2012年の夏、果たして電力は足りるのか!? 原発再稼動問題から最新のスマートグリッド構想まで「節電の夏を乗り切る方法」について徹底検証!!」だった。

-

自治体で2050年迄にCO2排出をゼロにするという宣言が流行っている。環境省はそれを推進していて、宣言をした自治体の状況を図のようにまとめている。宣言した自治体の人口を合計すると7000万人を超えるという。 だがこれらの

-

80万トンともいわれる廃棄ソーラーパネルの2040年問題 「有害物質によって土壌や地下水汚染が起きるのではないか?」についての懸念について、実際のところ、太陽光パネルのほとんどは中国製であるため、パネル性状の特定、必要な

-

小泉純一郎元総理が4/14に「原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟」なる団体を立ち上げて、脱原発運動を本格化させる動きを見せている。またこれに呼応した動きかわからないが、民進党内部でも有志による脱原発に向けた政策の検討が活発

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 IPCC報告を見ると、産業革命前(1850年より前)は、

-

ロシアのウクライナ侵攻で、ザポリージャ原子力発電所がロシア軍の砲撃を受けた。サボリージャには原子炉が6基あり、ウクライナの総電力の約20%を担っている。 ウクライナの外相が「爆発すればチェルノブイリ事故の10倍の被害にな

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間