蓄電池に「ムーアの法則」はない

先週の「言論アリーナ」は、竹内純子さんにエネルギー産業の長期ビジョンの話をうかがった。電力会社は原発再稼動など目の前の問題で精一杯だが、2050年に電力産業がどうなっているかという「長期均衡」から逆算すると、別のストーリーがみえてくる。

くわしいことは彼女の『エネルギー産業の2050年』を読んでいただくとして、私が興味をもったのは蓄電の重要性が高まるということだ。電力の最大の弱点は蓄積ができないということで、これが通信と大きく違う。

通信も電話の時代にはリアルタイムでしか使えなかったので、ピーク時に合わせた巨大な電話交換機が必要で、絶対に落ちない信頼性のためにネットワーク資源の90%以上が使われた。これを蓄積型のパケット交換にしたことが、インターネットの本質的な革新だった。情報を分散型のルータに蓄積して転送することで、ネットワークの効率が飛躍的に高まったのだ。

電力の蓄積も原理的には蓄電池を使えば可能だが、この効率には限界がある。電気自動車(EV)に使われているリチウムイオン電池は、マイナス極に黒鉛、プラス極にコバルト酸リチウムを使い、充電するとプラス極からリチウムイオンが電解液を介してマイナス極に収納されるしくみだ。

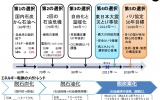

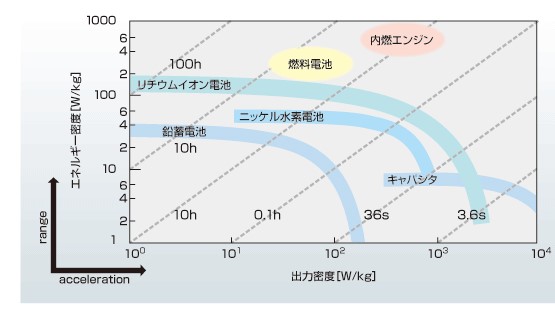

このプラスとマイナスの電位差がなくなるまで走ることができるわけだが、それには物理的限界がある。充電した以上の電力は使えないので、重量あたりどれぐらい充電できるかという密度が問題だ。次の図は横軸に重量あたりの出力密度、縦軸に蓄電量を示すエネルギー密度をとったものだが、どの電池も出力が大きくなると蓄電量が少なくなるというトレードオフがある。

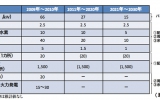

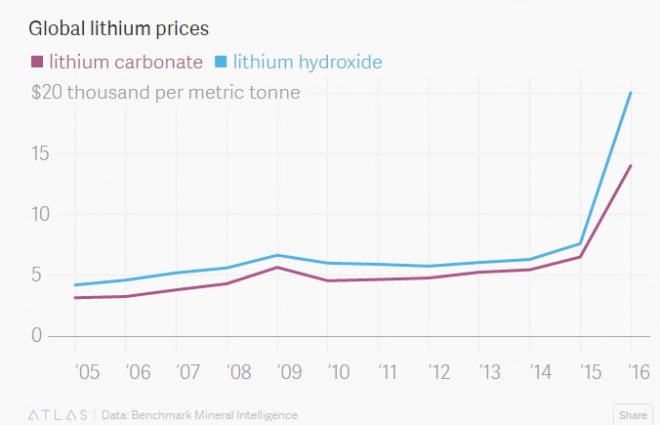

リチウムはもっとも充電効率が高いが、このフロンティアを飛躍的に拡大することはむずかしい。半導体の密度が指数関数的に上がるムーアの法則は、蓄電池にはないのだ。半導体の素材はシリコンという地球上で2番目に多く存在する元素なので、密度を上げるためには回路を微細に加工するだけでよかったが、稀少金属リチウムの埋蔵量には限界がある。次の図のように世界のリチウム価格は1年で約4倍になっており、これがボトルネックになるおそれが強い。

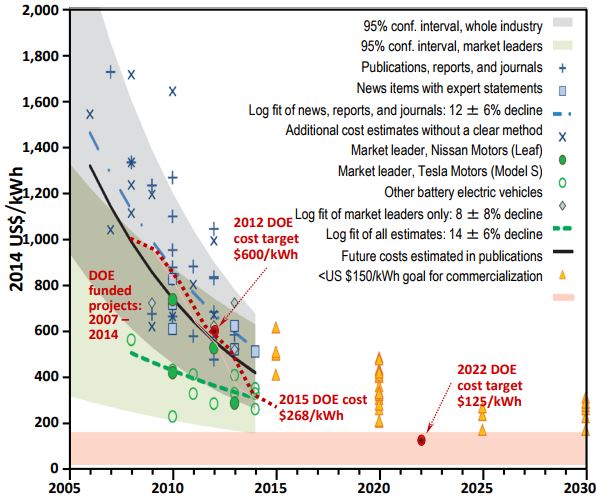

他方で蓄電技術は進歩しているので、米エネルギー省は2022年までに蓄電池の単価を現在の半分に下げるという目標を示しているが、ムーアの法則のような劇的なコスト低下は望めない。現在のEVの普及率が1%ぐらいであることを考えると、これは将来かなり深刻な問題になると予想される。

楽観できる材料もある。リチウム電池の価格が下がると、太陽光パネルのような分散型エネルギーの蓄電設備としても使えるようになる。EVの電池の耐用年数は短いが、それを太陽光発電の蓄電設備に再利用してEVに充電すれば、送電設備の負荷も下がり、インターネットのような分散型の電力ネットワークが可能だ。

2050年にエネルギー産業がどうなっているかを正確に予想することは不可能だが、CO2を80%削減するというパリ協定の長期目標は各国政府の目標になろう。それは火力発電を再エネや原子力に置き換えれば不可能ではない。

関連記事

-

太陽光発電と風力発電をはじめとする自然変動電源に関しては、発電のタイミングを人為的にコントロールすることができないため、電力の需要と供給のタイミングが必ずしも一致しない。そのためしばしば送配電網の需給調整力の枠を超えた発

-

経済産業省において「エネルギー情勢懇談会」の提言が4月13日にまとめられた。現在政府が策定した長期のエネルギー政策としては、2014年に策定したエネルギー基本計画があり、ここでは主として2030年のエネルギーミックス目標

-

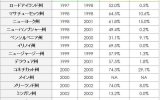

米国における電力自由化の失敗例としては、電力危機を引き起こしたカリフォルニアの事例が有名である。他方、成功例としてテキサス州があげられることがある。

-

東京電力の元社員の竹内さんが、一般の人に知らないなじみの少ない停電発生のメカニズムを解説しています。

-

停止施設の維持費は只ではない 普通の人は、施設を動かすのにはお金がかかるが、施設を停めておくのにお金がかかるとは思っていない。ところが、2015年4月にMETIの「総合資源エネルギー調査会発電コスト検証ワーキンググループ

-

デモクラシーの歴史は長くない。それを古代ギリシャのような特権階級の自治制度と考えれば古くからあるが、普通選挙にもとづく民主政治が世界の主流になったのは20世紀後半であり、それによって正しい意思決定ができる保証もない。特に

-

英国のエネルギー政策をめぐる政府部内の対立が激化している。11月11日の英紙フィナンシャル・タイムズでは Ministers clash over energy bill という記事が出ていた。今月、議会に提出予定のエネルギー法案をめぐって財務省とエネルギー気候変動省の間で厳しい交渉が続いている。議論の焦点は原子力、再生可能エネルギー等の低炭素電源に対してどの程度のインセンティブを許容するかだ。

-

本稿の目的は、北海道で再び大規模な停電が起きないように、北海道胆振東部地震の経験から学ぶべき教訓を考えることにある。他方現在北海道の大停電については電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」)において検証委員会が開催され、

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間