具体化した「日本版コネクト&マネージ」と再エネ論壇のあり方について

前回に続き「日本版コネクト&マネージ」に関する議論の動向を紹介したい。2018年1月24日にこの議論の中心の場となる「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」の第二回が資源エネルギー庁で開催されたが、当日の議論では第一回では概念レベルであった「日本版コネクト&マネージ」の内容がかなり具体化された。

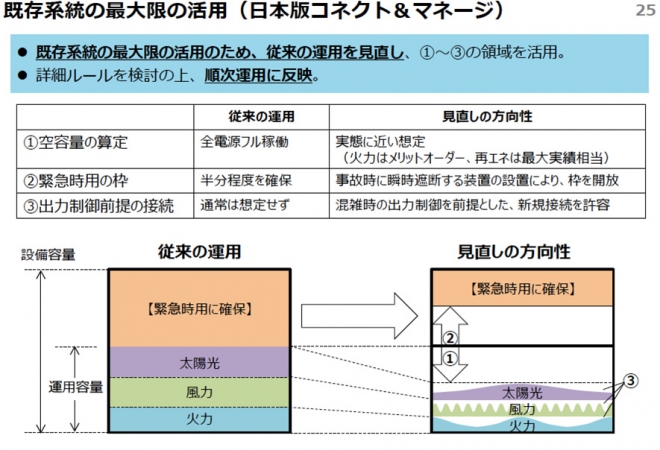

「日本版コネクト&マネージ」と従来の運用方針との違いについては、大きく三点にまとめられた。

一つは「空容量の算定方式」で、これまでの系統運用方針では系統に接続されている全ての電源がフル稼働する前提で容量が割り当てられていた。この方式は極めて保守的で系統混雑などのトラブルが発生する可能性は低くなるが、その分現実の電気の潮流と想定潮流の間に乖離が出て、全体としての系統利用率が低くなってしまう。要は潮流を過大に見積もって余裕を持たせすぎているということだ。こうした従来方式に対して、今後は実態の運用状況に沿った形で容量を割り当てるものとされた。基本的な考え方としては、再エネに関しては過去の最大実績を、火力発電については地域のメリットオーダー(限界コストの安い順での運用)を考慮した容量が設定され、想定潮流の合理化が図られる予定だ。

二つ目は「緊急時用の枠の一部開放」である。これまでは通常2回線のうち1回線を予備回線として無条件に確保していた。いわば全体の50%を緊急時用に確保していたわけだが、今後は事後時に瞬時遮断する装置を設置することを条件に予備回線の一部を解放する「N-1電制システム」を採用することとした。

三つ目は「(系統混雑による)出力制御前提の接続」である。これまでは系統混雑時の出力制御を前提とした状態で新たな電源を接続することはなかったが、今後は混雑時の出力制御を前提とした接続を認める。具体的には特定の送電容量を持たず、系統に空きがある時に送電することができる「ノンファーム型接続」を認める方針が打ち出された。なお現在一般に言われている太陽光発電、風力発電などの「出力制御案件」は系統混雑時ではなく、需給の不一致時の出力制御を想定したものであるので、両者の混同を避けられたい。

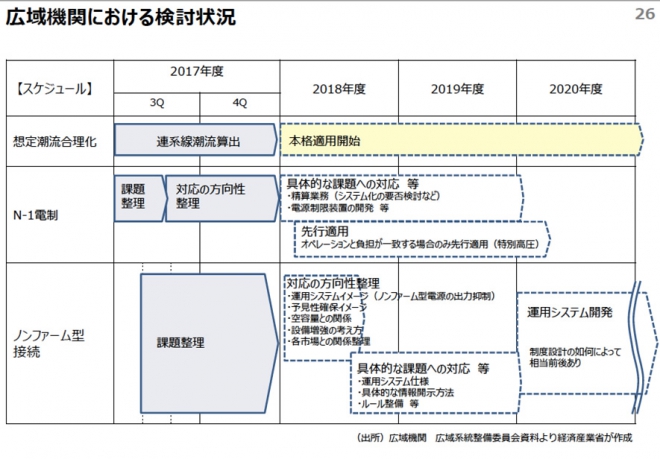

こうした改革は順次適用される方針で、想定潮流の合理化は2018年度早々から、N-1電制への切り替えは2020年度以降から、ノンファーム型接続はそれ以降運用システム開発が終了してから順次適用される見込みである。N-1電制は欧米でも適用例がないもので、こうした政策が適用されることで我が国の系統の活用レベルは相当程度上がることが見込まれる。

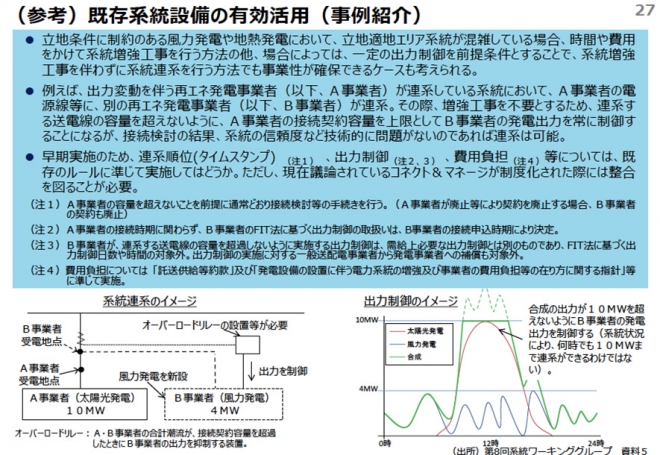

委員会ではこうした抽象的な議論だけではなく、具体的な想定事例として「太陽光発電(10kw)と風力発電(4kw)を組み合わせた事例」が紹介された。系統に既存の太陽光発電が接続されている場合、通常太陽光発電の設備利用率は14%程度、過積載の場合でも20%以下なので、太陽光発電向けに確保されている容量の80%以上が無為に占拠されていることになる。こうした系統に風力発電を事後的に追加接続した場合、太陽光発電と風力発電は発電パターンが大きく異なるため、太陽光発電の発電量がピークを迎えている時間帯以外は系統容量(10kw)を超える事態は起きない。したがって風力発電が太陽光発電の発電ピーク時に出力を抑制すれば、共存することができることになる。それぞれの電源が大きなデメリットを受けないままに系統の利用率を上げることができるようになるというわけだ。

こうした事例が紹介されたことは日本版コネクト&マージの運用の方向性が示唆している。おそらく系統の運用方針見直しにより新たに捻出される接続容量は、これまで導入が進められてきた太陽光発電の導入量をさらに増やすというよりも、むしろ太陽光発電の導入が増えすぎたことにより導入が想定に比べ進んでこなかった風力発電の導入を促すためにより活用されることになるのだろう。

最後に余談ではあるが、委員会では「日本の系統の活用率は20%程度で再エネは不当に抑制されている」とされた年初からの報道でネガティブキャンペーンが展開されたことに対する強い反発があるように見受けられた。従来から再エネ業界は政府や既存電力会社をいわば「悪」と見立てて、その不当さを世間に訴えるキャンペーンをしかけてきた傾向があるが、それに対して政府なり電力会社なりが今回ほど不快さをあらわにした例は珍しい。その要因としてはおそらく、系統の運用方針の見直しに向けて前向きな議論をしているタイミングでその議論を混乱させるようなキャンペーンが展開されたことに苛立ちを覚えたことや、系統運用というインフラ中のインフラについて世間から誤った認識をもたれることに系統運用者として危惧を覚えたことなどがあるだろう。

これまで再エネ業界はみずからを正義と見立て既得権益を攻撃することで業界の拡大に成功してきた側面があるが、こうしたアプローチはもう通用しなくなりつつある。むしろ一般家庭の賦課金負担が増え続ける中で、メガソーラーに関する景観・環境問題が続出しており、再エネ業界の正当性に疑念を持つ声が徐々に世間に増えつつあるのも事実だ。こうした状況を踏まえると、これまでのように既存の電力会社や原子力発電を対立的に捉えて糾弾するのみならず、再エネ業界としても一皮向けて電力業界全体を見据えた上で全体最適としてのあるべき姿を模索・提示するようなアプローチに転換していくことが業界のさらなる発展に向けて必要なように思う。

*注:資料注の図表の引用は全て経済産業省HPより

関連記事

-

九州電力の川内原発の運転差し止めを求めた仮処分申請で、原告は最高裁への抗告をあきらめた。先日の記事でも書いたように、最高裁でも原告が敗訴することは確実だからである。これは確定判決と同じ重みをもつので、関西電力の高浜原発の訴訟も必敗だ。

-

(前回:米国の気候作業部会報告を読む⑤:CO2はどのぐらい地球温暖化に効くのか) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月2

-

原子力発電所事故で放出された放射性物質で汚染された食品について不安を感じている方が多いと思います。「発がん物質はどんなにわずかでも許容できない」という主張もあり、子どものためにどこまで注意すればいいのかと途方に暮れているお母さん方も多いことでしょう。特に飲食による「内部被ばく」をことさら強調する主張があるために、飲食と健康リスクについて、このコラムで説明します。

-

小泉純一郎元総理(以下、小泉氏)は脱原発に関する発言を続けている。読んでみて驚いた。発言内容はいとも単純で同じことの繰り返しだ。さらに工学者として原子力に向き合ってきた筆者にとって、一見すると正しそうに見えるが、冷静に考えれば間違っていることに気づく内容だ。

-

ドイツが徴兵制を停止したのは2011年。当時、メルケル政権のツー・グッテンベルクという国防相の下で、大した議論もなくあっという間に決まったのを覚えている。廃止ではなく停止というのがミソで、いつか必要になったら復活する可能

-

米軍のソレイマニ司令官殺害への報復として、イランがイラク領内の米軍基地を爆撃した。今のところ米軍兵士に死者はなく、アメリカにもイランにもこれ以上のエスカレーションの動きはみられないが、原油価格や株価には大きな影響が出てい

-

新しいエネルギー基本計画が決まり、まもなく閣議決定される。「再生可能エネルギーを主力電源にする」といいながら再エネ22~24%、原子力20~22%という今のエネルギーミックスを維持したことに批判が集まっているが、問題はそ

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー問題のバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間