地球温暖化といかに共存するか

きのう放送した言論アリーナでは、杉山大志さんと有馬純さんとともに地球温暖化を経済問題として考えた。今後、地球温暖化が起こることは確実で、その一部が人為的な原因によるものであることも確実だが、そのリスクははっきりしない。IPCC第5次報告書では、地球温暖化のリスクとして次の8項目を列挙している。

- 高潮、沿岸域の氾濫及び海面水位上昇による、沿岸の低地並びに小島、開発途上国及びその他の島国における死亡、負傷、健康障害、生計崩壊のリスク。

- いくつかの地域における内陸部の氾濫による大都市住民の深刻な健康障害や生計崩壊のリスク。

- 極端な気象現象が、電気、水供給並びに保健及び緊急サービスのようなインフラ網や重要なサービスの機能停止をもたらすことによるシステムのリスク。

- 特に脆弱な都市住民及び都市域又は農村域の屋外労働者についての、極端な暑熱期間における死亡及び罹病のリスク。

- 特に都市及び農村の状況におけるより貧しい住民にとっての、温暖化、干ばつ、洪水、降水の変動及び極端現象に伴う食料不足や食料システム崩壊のリスク。

- 特に半乾燥地域において最小限の資本しか持たない農民や牧畜民にとっての、飲料水及び灌漑用水の不十分十分な利用可能性、並びに農業生産性の低下によって農村の生計や収入を損失するリスク。

- 特に熱帯と北極圏の漁業コミュニティにおいて、沿岸部の人々の生計を支える海洋・沿岸生態系と生物多様性、生態系の財・機能・サービスが失われるリスク。

- 人々の生計を支える陸域及び内水の生態系と生物多様性、生態系の財・機能・サービスが失われるリスク。

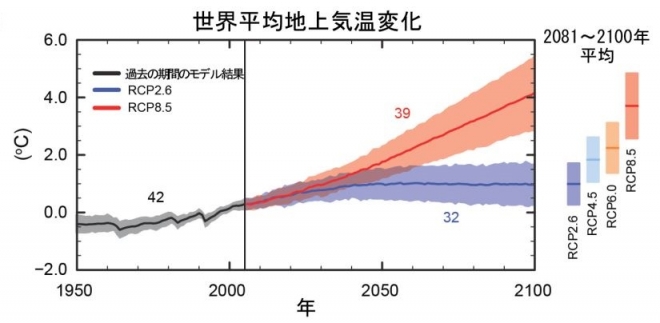

IPCCは地球の平均気温が2100年までに1~4℃上がると予想している。東京の気温は過去100年で3℃上がった(そのうち2℃はヒートアイランド現象)が、これによって生活が悪化したわけではない。あと80年で4℃以下の気温上昇は体が適応するだろう、というのが杉山さん(IPCCメンバー)の予想である。

温暖化によって確実に起こる悪影響は、海面上昇である。その最大の原因は温暖化で海水が膨張するからで、これを人類が止めることは不可能だ。IPCCの予測では、2100年までに約60cm海面上昇が起こる可能性が高い。

これは先進国では大した問題ではない。あと80年で60cmぐらい堤防を高くすることは容易であり、地球温暖化対策よりはるかに安い。温暖化が原因で異常気象が頻発しているという証拠はなく、たとえ頻発したとしても、異常気象そのものを防ぐことはできない。これもインフラの強化しか対策はなく、先進国では対応できる。

IPCCの警告でもわかるように、温暖化の最大の被害が発生するのは、太平洋の島国や乾燥地帯、熱帯や北極圏など、発展途上国である。そしてこれから温室効果ガスをもっとも増やすのも途上国である。つまり地球温暖化とは、途上国の環境問題なのだ。

有馬さんも指摘するように、地球全体の問題を日本だけで解決することはできない。最大の排出源であり、最大の被害を受ける途上国が対策を取るしかないのだ。その最大の障害となるのは貧しさである。CO2を削減して貧しくなっては、防災対策もできない。

地球温暖化を完全に止めることは不可能であり、人類は温暖化と共存していくしかない。目的は快適な生活を維持することであり、気温はその条件の一つにすぎない。特に途上国は、豊かにならないと命は救えない。地球温暖化は経済問題であり、大事なのは費用対効果を最適化することである。

関連記事

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 今回は理系マニア向け。 「温室効果って、そもそも存在する

-

途上国からの要求は年間1兆ドル(140兆円!)に跳ね上がった。 全部先進国が撒いた種だ。 ここのところ先進国の代表は何を言ってきたか。以下のバイデン大統領のCOP27でのスピーチが典型的なので紹介しよう: 米国では、西部

-

NHKスペシャル「2030 未来への分岐点 暴走する温暖化 “脱炭素”への挑戦(1月9日放映)」を見た。一部は5分のミニ動画として3本がYouTubeで公開されている:温暖化は新フェーズへ 、2100年に“待っている未

-

米国マンハッタン研究所の公開論文「エネルギー転換は幻想だ」において、マーク・ミルズが分かり易い図を発表しているのでいくつか簡単に紹介しよう。 どの図も独自データではなく国際機関などの公開の文献に基づいている。 2050年

-

以前、東京の日射が増えている、という話を書いた。 日射が3割も強くなっているのでお気を付けて すなわち、全天日射量(地表に降り注ぐ太陽エネルギー)の年平均値が、1975年ごろと比較すると、3割も強くなっていた。理由は、大

-

(前回:米国の気候作業部会報告を読む⑦:災害の激甚化など起きていない) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発表

-

何が環境に良いのかはコロコロ変わる。 1995年のIPCC報告はバイオエネルギーをずいぶん持ち上げていて、世界のエネルギーの半分をバイオエネルギーが占めるようになる、と書いていた。その後、世界諸国でバイオ燃料を自動車燃料

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間