原子力発電所の輸出問題

はじめに

日立の英国原発凍結問題を機に原子力発電所の輸出問題が話題になることが多いので原発輸出問題を論考した。

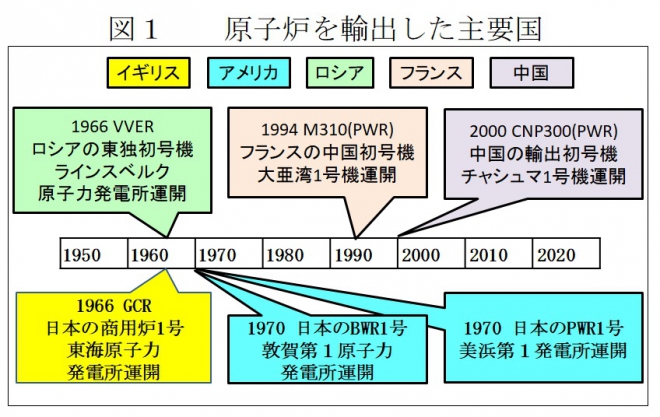

原発輸出の歴史

原子力発電所の輸出国は図1の通りである。最初は英国のガス炉(GCR)が日本、イタリアに導入されたが、その後は米国の軽水炉PWRとBWRが日本を始め世界中に導入された。その後はロシア型PWR、VVERとフランス型PWR、M310、EPRと続いて現在は中国型PWR、CNP300/CAP1400や華龍1号(100万kW級)が主役になりつつある。主要輸出国5ヵ国を見て、共通点を思いつかない読者はいないだろう。そう、核保有5ヵ国である。偶然なのか必然なのかは判らぬが、同じである。偶然だろうが言うまでもなく日本は核保有国ではない。

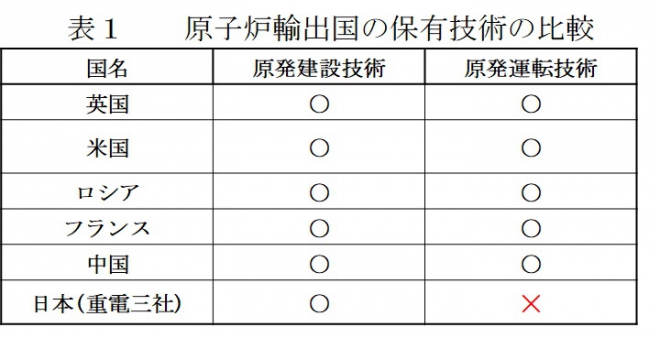

原子炉輸出国の保有技術

各国の輸出企業の保有技術を比べると表1のとおりである。もちろん現時点の技術ではなく、原発輸出最盛期のものである。各国の主要な原発輸出企業はいずれも原発建設と原発運転の両方の実績を有している。日本の重電三社はいずれも原発運転実績を持っていない。だから運転を含む案件の受注を目指す場合、日本の重電三社はどうしても運転技術を持つ電力会社の協力が欠かせない。

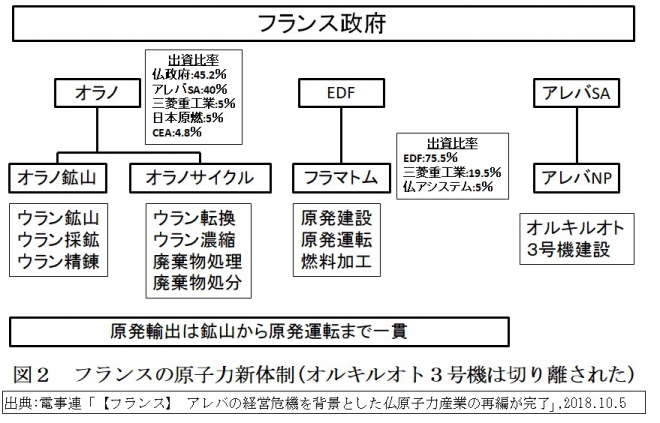

フランスの新体制について

最後は原発輸出拡大に意欲を燃やすフランスの新体制である(図2)。周知のとおりフランスはフィンランドで大幅赤字を出す見込みである。そのため、アレバは昨年組織替えしてフィンランド3号機建設部門をアレバSAとして切り離し、原発輸出部門をオラノとフラマトムと改称した。中国からの出資申し出を断って日本の2社からの出資を受け入れたことが新体制の目玉のようだ。

以上

関連記事

-

今年の10月から消費税率8%を10%に上げると政府が言っている。しかし、原子力発電所(以下原発)を稼働させれば消費増税分の財源は十二分に賄える。原発再稼働の方が財政再建に役立つので、これを先に行うべきではないか。 財務省

-

近年、日本は安部首相を先頭にして、世界各国に原子力発電プラントを売り込んでおり、いくつか成功をしている。原子力発電の輸出は、そもそも新興国の電力を安価に安定に供給し、生活を豊かにし、貧困から来る紛争や戦争を防ぎ、輸出国、輸入国双方の国富を増大させる。

-

北海道の地震による大停電は復旧に向かっているが、今も約70万世帯が停電したままだ。事故を起こした苫東厚真火力発電所はまだ運転できないため、古い火力発電所を動かしているが、ピーク時の需要はまかないきれないため、政府は計画停

-

有馬純東京大学公共政策大学院教授の論考です。有馬さんは、経産官僚出身で、地球環境・気候変動問題の首席交渉官でした。日本の現状と技術力という強みを活かした対策の必要性を訴えています。有馬さんが出演する言論アリーナを10月1日午後8時から放送します。

-

河野太郎衆議院議員(自民党)は電力業界と原子力・エネルギー政策への激しい批判を繰り返す。そして国民的な人気を集める議員だ。その意見に関係者には反論もあるだろう。しかし過激な主張の裏には、「筋を通せ」という、ある程度の正当

-

日本の学者、国会議員らが、4月に台湾(中華民国)の学会の招待で、台湾のシンポジウムに参加し、馬英九総統と会見した。その報告。日台にはエネルギーをめぐる類似性があり、反対運動の姿も似ていた。

-

9月11日に日本学術会議が原子力委員会の審議依頼に応じて発表した「高レベル放射性廃棄物の処分について」という報告書は「政府の進めている地層処分に科学者が待ったをかけた」と話題になったが、その内容には疑問が多い。

-

事故を起こした東京電力の福島第一原子力発電所を含めて、原子炉の廃炉技術の情報を集積・研究する「国際廃炉研究開発機構」(理事長・山名元京大教授、東京、略称IRID)(設立資料)は9月月27日までの4日間、海外の専門家らによる福島原発事故対策の検証を行った。(紹介記事「「汚染水、環境への影響は小さい」― 福島事故で世界の専門家ら」)

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間