原子力発電所の輸出問題

はじめに

日立の英国原発凍結問題を機に原子力発電所の輸出問題が話題になることが多いので原発輸出問題を論考した。

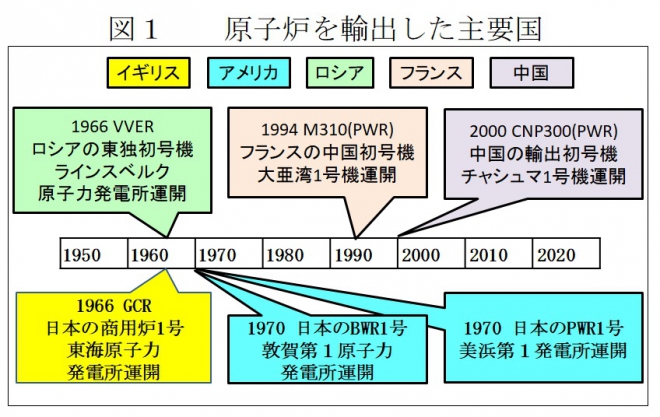

原発輸出の歴史

原子力発電所の輸出国は図1の通りである。最初は英国のガス炉(GCR)が日本、イタリアに導入されたが、その後は米国の軽水炉PWRとBWRが日本を始め世界中に導入された。その後はロシア型PWR、VVERとフランス型PWR、M310、EPRと続いて現在は中国型PWR、CNP300/CAP1400や華龍1号(100万kW級)が主役になりつつある。主要輸出国5ヵ国を見て、共通点を思いつかない読者はいないだろう。そう、核保有5ヵ国である。偶然なのか必然なのかは判らぬが、同じである。偶然だろうが言うまでもなく日本は核保有国ではない。

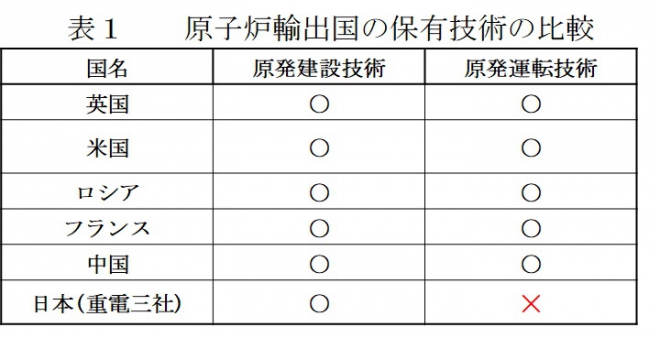

原子炉輸出国の保有技術

各国の輸出企業の保有技術を比べると表1のとおりである。もちろん現時点の技術ではなく、原発輸出最盛期のものである。各国の主要な原発輸出企業はいずれも原発建設と原発運転の両方の実績を有している。日本の重電三社はいずれも原発運転実績を持っていない。だから運転を含む案件の受注を目指す場合、日本の重電三社はどうしても運転技術を持つ電力会社の協力が欠かせない。

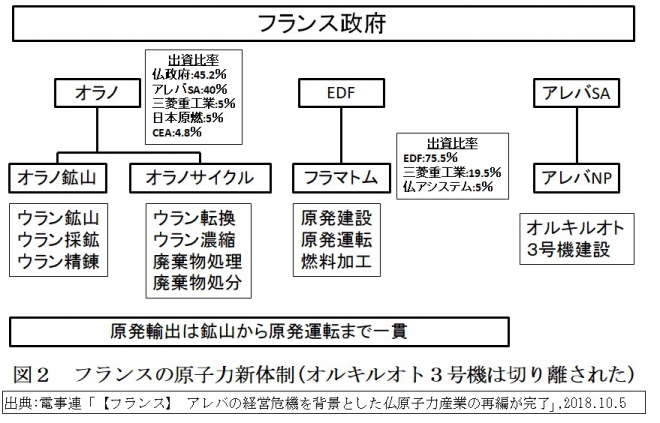

フランスの新体制について

最後は原発輸出拡大に意欲を燃やすフランスの新体制である(図2)。周知のとおりフランスはフィンランドで大幅赤字を出す見込みである。そのため、アレバは昨年組織替えしてフィンランド3号機建設部門をアレバSAとして切り離し、原発輸出部門をオラノとフラマトムと改称した。中国からの出資申し出を断って日本の2社からの出資を受け入れたことが新体制の目玉のようだ。

以上

関連記事

-

本原稿は2012年5月の日本原子力産業協会の年次総会でバーバラ・ジャッジ氏が行った基調講演要旨の日本語訳である。ジャッジ氏、ならびに同協会の御厚意でGEPRに掲載する。

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」。今回のテーマは「緊急生放送! どうする原発処理水」です。 原田前環境相が「海に流すしかない」と発言し、それを小泉進次郎環境相が陳謝し、韓国がIAEAで騒いで話題の福島第一

-

日本の学者、国会議員らが、4月に台湾(中華民国)の学会の招待で、台湾のシンポジウムに参加し、馬英九総統と会見した。その報告。日台にはエネルギーをめぐる類似性があり、反対運動の姿も似ていた。

-

前橋地裁判決は国と東電は安全対策を怠った責任があるとしている 2017年3月17日、前橋地裁が福島第一原子力発電所の原発事故に関し、国と東電に責任があることを認めた。 「東電の過失責任」を認めた根拠 地裁判決の決め手にな

-

言論アリーナ「原子力規制をどう変えるか~規制委の新体制への提言~」を公開しました。 ほかの番組はこちらから。 新しい原子力規制委員長に更田豊志氏が指名されました。これによって安全審査はどう変わるのか考え、原子力規制のあり

-

今度の改造で最大のサプライズは河野太郎外相だろう。世の中では「河野談話」が騒がれているが、あれは外交的には終わった話。きのうの記者会見では、河野氏は「日韓合意に尽きる」と明言している。それより問題は、日米原子力協定だ。彼

-

福島第一原発のデブリ(溶融した核燃料)について、東電は「2018年度内にも取り出せるかどうかの調査を開始する」と発表したが、デブリは格納容器の中で冷却されており、原子炉は冷温停止状態にある。放射線は依然として強いが、暴走

-

政策家の石川和男さんが主宰する霞が関政策総研のネット放送に、菅直人元首相が登場した。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間