エネルギー問題を「経済問題」として考えよう

今年も3・11がやってきた。アゴラでは8年前から原発をめぐる動きを追跡してきたが、予想できたことと意外だったことがある。予想できたのは、福島第一原発事故の被害が実際よりはるかに大きく報道され、人々がパニックに陥ることだ。これは1979年のスリーマイル島事故のときも、1986年のチェルノブイリ事故のときもそうだった。

意外だったのは、その心理的な影響が8年たっても衰えないことだ。これはアメリカよりヨーロッパに近い。スリーマイル島の被害は何もなく、チェルノブイリ事故による晩発性障害(放射性物質による発癌率の増加)の死者は50人しか確認されていないが、事故の当時は全ヨーロッパで「死の灰が降り注いだ」というパニックが起こり、その影響で今も反原発運動が続いている。

日本で反原発運動が2000年代まで盛り上がらなかった原因は、電力会社の政治力もあろうが、何といっても事故がなかったという実績が大きい。それを3・11が台なしにしてしまった。本来は、この時期に安全基準の見直しをすべきだった。

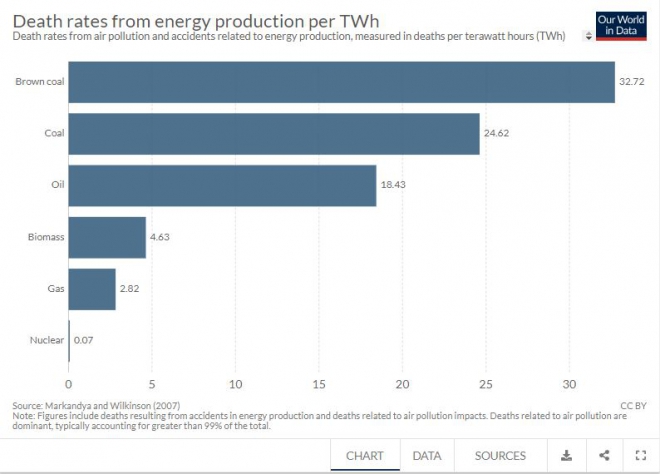

何がもっとも危険な電源かを客観的データで比較すると、次の図のように明らかに石炭火力である(Our World in Data)。発電量(TWh)あたりの死者は、炭鉱事故と大気汚染を含めて24.62人(褐炭は32.72人)だ。原子力は今までの事故の死者をすべて合計しても0.07人/TWhと、石炭の1/350以下である。

したがって原子力か火力かは人命の問題ではなく、経済問題である。今後、温室効果ガスの排出を削減するためにも、火力発電は増やすことができない。再生可能エネルギーで電力を100%安定供給することは不可能なので、残る選択肢は原子力しかないが、いまだに多くの国民はそう考えていない。

3月9日、釜石のラグビー場で子どもたちと交流した安倍首相(官邸サイト:編集部)

もう一つ意外だったのは、安倍政権がこの問題から逃げたことだ。2012年末に自民党が政権を取ったときが、原発の問題をリセットする最大のチャンスだった。法的には再稼働するのが当然で、今井尚哉秘書官は3・11のときの資源エネルギー庁の次長だったので、それを知っていたはずだ。

ところが安倍政権はこのチャンスを見送り、再稼働問題は膠着状態に陥った。当初は「1基の審査を半年で終える」という原子力規制委員会の話を真に受けて甘くみていたのかもしれないが、現実には(法的根拠のない)県知事の拒否で暗礁に乗り上げ、自民党も逃げ腰になった。

そのうち反原発が野党の最大の結集軸になり、保守側にも小泉純一郎氏のように反原発に参入する政治家が出てきた。彼は「一度起こったら取り返しがつかない」というが、事故で死んだら取り返しがつかないのは自動車も飛行機も同じだ。原子力だけは特別だと思い込むのは、単なる錯覚である。

小泉元首相(YouTubeより:編集部)

しかし政治的には、これは正しい。人々は感情的な「速い思考」で恐怖を感じると、それ以上は考えないからだ。科学的な「遅い思考」にはコストがかかり、ほとんどの国民は科学的データや確率で考える訓練を受けていない。小泉氏の話には、確率という言葉さえ出てこない。

経団連の中西宏明会長が「エネルギー政策のあり方をめぐって国民的な議論が必要だ」と呼びかけたが、小泉氏のような感情論はいくらやっても無駄だ。エネルギー問題を議論するなら、経済問題として数字を出して議論すべきだ。

小泉氏は「原発を全部止めて100%再エネにする」というが、そのコストは何兆円かかるのか。電気代は何%上がるのか。製造業の国際競争力は何%下がるのか。温室効果ガスは何%減らすのか。国民がそのコストを知った上で負担する覚悟があるなら、「原発ゼロ」も一つの選択肢である。

関連記事

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

欧州で聞いた「気候危機ではなく経済危機」 先日、EU政治の本拠地であるブリュッセルを訪問する機会があり、現地で産業関係者や産業のロビイングを支援するシンクタンクの幹部と話をする機会があった。そこで聞かれた言葉は、欧州の産

-

「2050年のカーボンニュートラル実現には程遠い」 現実感のあるシナリオが発表された。日本エネルギー経済研究所による「IEEJ アウトルック 2023」だ。(プレスリリース、本文) 何しろここ数年、2050年のカーボンニ

-

中部電力の浜岡原子力発電所(静岡県御前崎市)は、昨年5月に菅直人首相(当時)の要請を受けて稼動を停止した。ここは今、約1400億円の費用をかけた津波対策などの大規模な工事を行い、さらに安全性を高めようとしている。ここを8月初頭に取材した。

-

「カスリーン台風の再来」から東京を守ったのは八ッ場ダム 東日本台風(=当初は令和元年台風19号と呼ばれた)に伴う豪雨は、ほぼカスリーン台風の再来だった、と日本気象学会の論文誌「天気」10月号で藤部教授が報告した。 東日本

-

(GEPR編集部から)国連科学委員会がまとめた、「東日本大震災後の原子力事故による放射線被ばくのレベルと影響に関するUNSCEAR2013年報告書刊行後の進展」の要約を以下に転載します。 要約 本要約は、第72回国連総会

-

全原発を止めて電力料金の高騰を招いた田中私案 電力料金は高騰し続けている。その一方でかつて9電力と言われた大手電力会社は軒並み大赤字である。 わが国のエネルギー安定供給の要は原子力発電所であることは、大規模停電と常に隣り

-

20日のニューヨーク原油市場は、国際的な指標WTIの5月物に買い手がつかず、マイナスになった。原油価格がマイナスになったという話を聞いたとき、私は何かの勘違いだと思ったが、次の図のように一時は1バレル当たりマイナス37ド

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間