ウランの売買に関する法的手続き

はじめに

インターネットでウランを売買していた高校生が摘発された。普通、試験管に入った量程度のウランを売買するのに国への報告が必要になるとは気が付かないが、実はウランは少量でも国に報告しなければならないことになっている。今回の事件はそのことの注意喚起になった点は幸いだったと言える。

ANNニュースから

核物質の法規制がどうなっているのかは一般にほとんど知られていないし、政府も一般人向けには余り説明していない。だから、今回の事件のようにウランのインターネット売買が起きてしまった。しかし、今後は徐々に「知らない」では済まされなくなると思われるので、基本的なことだけは確認しておきたい。

天然ウランは少量でも国に届け出が必要

法律(原子炉等規制法第61条の三)に「国際規制物資」は少量でも国に届け出しなければならないとされている。「国際規制物資」は原子力規制委員会の告示「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づき国際規制物資を定める件」に定められている。しかし、ここには32項目が法律用語で書かれており、一般人が読んでも理解不能だろう。それで、原子力規制委員会はホームページに「国際規制物資の使用等に関する手続き」として一般人向けに判りやすく解説している。それによると「300g以下の天然ウラン、劣化ウラン又は900g以下のトリウム」が少量の国際規制物質に該当すると書かれている。まさに今回の高校生が売買したウランはこれに該当する。

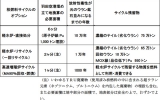

このホームページにはその少量の国際規制物質を発見した人が行うべき手続きが以下の9項目に亘って示されている。

1.管理下にない核燃料物質の発見に係る報告書の記載要領について

2.許認可申請書の記載要領について

3.使用変更届の記載要領について

4.計量管理規定の変更認可申請書の記載要領について

5.廃止措置届の記載要領について

6.核燃料物質管理報告の記載要領について

7.少量の核燃料物質の事故損失時の法令に基づく手続きについて

8.申請様式等

9.申請書等の提出先

少量の核燃料物質の使用許可を取得する必要性

原子力規制委員会は、法律違反になることを知らずに今回の事例のように少量の核燃料物質を取り扱う人がいることを懸念して、ホームページに「少量の核燃料物質の使用許可を取得する必要性について」という項目を設け、注意を喚起している。そこに以下の通り記されている。

核物質が平和目的だけに利用され、核兵器等に転用されないことを担保するため、たとえ数グラムの核物質を保管する場合であっても、核物質を取扱う場所を定め、その区域で一定期間に搬入・搬出される核物質の増減や、現在の核物質の在庫の量を正確に管理し原子力規制委員会に報告していただくとともに、国はそれらの情報を国際原子力機関(IAEA)に申告する義務を負っています。

ウランやトリウムはもし持っていたら、少量でも国に報告する義務があるということを注意喚起している。

ウランに関する法規制は他にないか

ウランは核燃料物質の1つだから「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)」が適用される。

日本は事業規制方式をとっているから、精錬、転換、加工、原子炉、再処理、廃棄物などの事業ごとに守るべき規制事項が書かれている。ウランの分析等は「使用」の事業と「国際規制物質」が適用される。原子炉等規制法の第52条から第57条の7までが「使用」、第61条の3から第61条の9の4が「国際規制物質」に関する規制事項である。

ウランの中のウラン235の混合比が天然ウランの0.717%を超える場合は「特定核燃料物質」になるから規制が異なるが、天然ウラン及び天然ウランの混合比以下の劣化ウランの場合は単なる「核燃料物質」として取り扱われる。

そしてウランの量が300グラムを超える場合は上述の規制事項全てが該当する。300グラム以下の場合は「国際規制物質」だけが適用される(表1参照)。

関連記事

-

福島第一原子力発電所事故以来、国のエネルギー政策上の原子力の位置づけは大きく揺らいできた。政府・経産省は7月に2030年度の最適電源構成における原子力比率を20~22%とすることをようやく決定したが、核燃料サイクル問題については依然混迷状態が続いている。以下、この問題を原点に立ち返って考えて見る。

-

はじめに 東日本大震災から7年経ったのに新潟県ではまだ事故の検証作業を続けている。その原因の一つは事故炉の内部の放射線が高すぎて内部を調べられないことと、事故後発足した原子力規制委員会(以下「規制委」と略す。)が安全審査

-

前回書いたように、英国GWPF研究所のコンスタブルは、英国の急進的な温暖化対策を毛沢東の「大躍進」になぞらえた。英国政府は「2050年CO2ゼロ」の目標を達成するためとして洋上風力の大量導入など野心的な目標を幾つも設定し

-

低CO2だとされるLNGの方が石炭よりもCO2排出量が多い、と言う論文がコーネル大学のハワースらのチームから報告されて話題になっている(図1)。ここではCO2排出量は燃料の採掘から利用までの「ライフサイクル」で計算されて

-

AIナノボット 近年のAIの発展は著しい。そのエポックとしては、2019年にニューラルネットワークを多層化することによって、AIの核心とも言える深層学習(deep learning)を飛躍的に発展させたジェフリー・ヒント

-

合理性が判断基準 「あらゆる生態学的で環境的なプロジェクトは社会経済的プロジェクトでもある。……それゆえ万事は、社会経済的で環境的なプロジェクトの目的にかかっている」(ハーヴェイ、2014=2017:328)。「再エネ」

-

田中 雄三 中所得国の脱炭素化障害と日本の対応 2021年5月にGHGネットゼロのロードマップを発表したIEAは、「2050年ネットゼロ エミッションへの道のりは狭く、それを維持するには、利用可能なすべてのクリーンで効率

-

頭の悪い地方紙は、いまだに「原発新増設」がエネ基の争点だと思っているようだが、そんな時代はとっくに終わった。 311の原発事故がまるでなかったかのようである。 【原発推進派を集めて「エネルギー基本計画」議論スタート 「関

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間