エネルギー安全保障に原発は必要、脱原発論者は代替案を

まえがき

エネルギーは食料と同じで、我々の生活に必須である。日本のエネルギー自給率は今10%にも届かないので、需要の90%以上を海外から買っている。一方食料の自給率は40%程度だが、やはり残り60%を海外に依存している。

食料が不足すれば死人が出るので分かり易いが、エネルギーは目に見えないので分かり難い。分かり易いのは電気が不足した場合だ。北海道やNYで発生したブラックアウト、最近では千葉の停電騒動がある。また、ホルムズ海峡に異変が起こるかも知れない。もし起これば日本への輸入原油の8割が止まるので、再びオイルショックの混乱が起こる。

千葉県の停電を伝えるNHKニュースより(編集部)

74年前に太平洋戦争が終わり国民は辛酸をなめたが、戦争の原因は日本への石油供給閉鎖であった。エネルギーの安全保障は国の運命を変えるほど重要なのに、国民の多くは“原発がなくても再エネに頼れば良い”と他人任せだ。

ここでは、原発を止めたために膨大な国富が失われている事実を示し、原発が日本のエネルギー安全保障に必須であることを説明する。

1.原発を止めたために国民は8年間に巨額を負担した

原発停止により膨大な金額を国民が負担しているが、知らない人が多い。原発停止のため、今は火力と再エネが日本のほとんどの電力を担っている。

2011年3月の原発事故から8年間、国民は原発が稼働していれば払わなくても済む金額、約46兆円を負担してきた。

内訳を説明しよう。火力用燃料を海外から買い増しする費用約3兆円/年が8年間で24兆円、運転していなくても原発の保全管理にかかる費用が8年間で約14兆円、さらに2012年から始まったFIT制度による再エネ賦課金の累積額が約8兆円、これだけで合計約46兆円になる。

今年の10月から消費税が8%から10%に上がるが、財務省は2%の増税による収入増を約4.4兆円と見込んでいるので(1)、原発停止による8年間の46兆円を消費増税で賄ったと仮定すれば、毎年2~3%の消費増税を実行したことに等しくなる。国民は消費増税には敏感であるが、大切な電力やエネルギー問題にあまりにも鈍感ではないか。

今後も原発が停止のままでは国民負担はさらに増える。再エネ賦課金は年毎に増えて2030年度は3.7~4.0兆円と経産省が予測しているが、仮に3兆円/年としても2030年までの12年間に36兆円の累積額となる(2)。

また、火力用燃料購入費も、ホルムズ海峡の閉鎖がないと仮定しても毎年3兆円の追加出費があるので、12年間で計36兆円となり、再エネ賦課金と合わせて合計72兆円に上る。

国の予算が100兆円レベルなので、原発停止のコストが如何に巨大かが分かる。それが日本経済の足を引っ張り国際競争力を低迷させている。このまま放置して良いはずはない。脱原発を支持する国民はこの現実を知らなければならない。

それでも原発の稼働に反対するなら、夢でなく今実行できる国のエネルギー安全保障の代替案を提示すべきである。それがなければ無責任だ。

2.過剰な安全規制と脱原発世論が国民負担をさらに増やしている

2011年3月11日に発生した東日本大震災では巨大津波等のため死者と行方不明者が合計約2万人となった。また震災関連死は、今年6月の復興庁の発表では3,721人になる(3)。

ところが事故で放出された放射能が直接原因になって死亡した人や健康を害した人はゼロと報告されている。この科学的な事実に反して原子力規制委員会は過剰な安全規制を課し続け、脱原発世論を背景にして国民負担の増加が続いている。何故そうなっているのか実態を見ていこう。

まず、事故発生直後の政府の対応が混乱したため、避難住民の混乱と原発事故に対する国民の恐怖心を増大させた。被ばくを少なくするため政府は地域住民の避難指示を発令したが、当初の半径2km以内から20km以内へ、また半径30km圏内の屋内退避指示等、変更指示を矢継ぎ早に出し、避難住民の混乱を招いた。

また、当時民主党政権の菅首相が福島の現地に乗り込んだり、「原発周辺についてそこに当面住めないだろう。10年住めないのか、20年住めないのかということになってくる」の発言が伝わり(4)、原発事故に対する国民の恐怖感を煽った。

二つ目は、当時の厚生労働省が欧米の基準よりも桁違いに厳しい食品安全基準(欧米では一般食品に対して1,000~1,200Bq/kgを基準としているが、日本では100Bq/kgを基準した)を定めたこと等が原因となり、福島産農水産物に対する不買運動や値崩れが国内外に起こった。

福島産食品を避ける傾向は続いており、韓国の輸入規制を含めてこの風評被害はいまだに消えていない。福島県では2011年4月~8月の5か月間だけで284億円の風評被害があったとの報告例がある(5)。安易に安全側に定めた安全規制が被災住民をさらに苦境に追いやっている。

三つ目は、環境省が長期的な除染目標を1mSvと定めたため、膨大な除染費用が使われている。さらに1mSvを安全基準と誤解する傾向が生まれ、住民の避難地からの帰還を遅らせる原因ともなっている。

環境省によれば除染に要した費用は平成28年度までの累計で3.4兆円、今後も含めると計5.8兆円必要になるとしている(6)。

本来1mSvは自然放射線と同程度のレベルであり、健康障害を心配するものではない。むしろそこまで除染する方が難しいので、このままでは除染作業が長期化する恐れがある。1mSvまで多額のコストをかけて除染することの必要性を再考すべきである(7)。

この他に活断層や特重施設等の難問が原子力規制委員会から電力会社に提示されている。いずれも審査を長引かせ、特に後者では兆円レベルのコストが予想され、最終的には全て国民負担となる。

3.ホルムズ海峡危機と日本のエネルギー安全保障について

日本に来る原油の8割は中東からホルムズ海峡を通って運ばれる。年間3,400隻のタンカー、1日では平均10隻がここを通過して日本に油を運ぶ。現在米国とイランの関係が核開発を巡って険しくなっているので、ホルムズ海峡閉鎖が現実化する恐れがある。

(写真ACより)

その場合、世界の原油供給が日産1,000万バレル位(OPEC最大の生産国サウジの生産量に匹敵し、世界の石油需要の約1割に相当する)がなくなると予測され、これにより世界全体のGDPは9%落ち込み、日本では7~8%の影響を受けると試算されている(8)。

日本では1973年に経験したオイルショック(第1次)と同様の経済危機が現実になるのである。当時は中東戦争を契機として原油価格が70%急上昇し、日本では消費者物価が23%上昇(“狂乱物価”と言われた)したため、その頃の高度経済成長期が終わり、1974年にはマイナス1.2%となった体験を忘れてはならない。

日本のエネルギー危機はホルムズ海峡だけではない。南シナ海では中国の進出を米国や周辺諸国が対抗しようとしているが、ここの航行自由が失われる可能性もある。

しかし、最大のエネルギー危機は政府が脱原発世論を背景に“原発への依存を無くしていく”としたエネルギー基本計画(第5次)である。この基本計画には2030年の発電割合を原発20~22%、再エネ22~24%としているが具体的な道筋がない。

また、地球温暖化対策のためにCO2排出量を2030年に26%減、2050年に80%減を目標としているが、これも全く具体性がない。止まっている原発を再稼働させ、新増設計画を進めれば日本のエネルギー安全保障はクリアでき、具体的な道筋を描くことができる。既に原発の技術も施設も存在するからである。

しかし、国民がいつまでも脱原発のままで再エネに頼る夢を見続ければ、現在の原発技術と技術者はいなくなり、国力は低迷し、国民は今の生活レベルを維持できなくなる。その前に事態の深刻さに目を覚ましてほしいのである。

誤解を避けるために言っておくが、エネルギー安全保障が大切なのであって、何が何でも原発が必要と主張しているのではない。原発の代わりにいま実行可能な代替案があればそれでも良い。

いつまでも無策なら、国力は低下し、国民は貧しくなる。それを避けたい。

参考文献:

(1)「再エネ賦課金の抑制は可能か?」:竹内純子、再生可能エネルギー 普及政策を考える、環境管理2017年5月号

(2)「10%の消費増税は原発を再稼働させれば不必要」:若杉和彦、GEPR、2019年4月22日

(3)福島県ホームページ、ふくしま復興ステーション(https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/ portal/)

(4)福島知事、「20年住めない」発言に「信じられない」:日本経済新聞、2011.4.13付

(5)「東日本大震災による農林水産物の風評被害に関する研究」:古屋温美他、産業連関 Vol.19 No.3、2011年10月

(6)「除染の現状について」:環境省環境更生・資源循環局、平成29年7月(2017年7月)

(7)「1ミリシーベルトの呪縛」:森谷正規、エネルギーフォーラム新書、2012年2月14日

(8)「危機に備え自給率高める必要がある」:豊田正和、SankeiBiz 2019.7.25

関連記事

-

消費税と同じく電気料金は逆進性が高いと言われ、その上昇は低所得者層により大きなダメージを与える。ドイツの電力事情④において、ドイツの一般家庭が支払う再生可能エネルギー助成金は、2013年には3.59 ユーロセント/kWh から約 5 ユーロセント/kWh に 上昇し、年間負担額は185ユーロ(1万8500円)にもなると予測されていることを紹介した。

-

透明性が高くなったのは原子力規制委員会だけ 昨年(2016年)1月実施した国際原子力機関(IAEA)による総合規制評価サービス(IRRS)で、海外の専門家から褒められたのは組織の透明性と規制基準の迅速な整備の2つだけだ。

-

2015年11月24日放送。出演は鈴木達治郎氏(長崎大学核兵器廃絶研究センター長・教授)、池田信夫氏(アゴラ研究所所長)、司会は石井孝明氏(ジャーナリスト)。核兵器廃絶を求める科学者らの「パグウォッシュ会議」が今年11月の5日間、長崎で開かれました。鈴木氏は、その事務局長として会議を成功に導きました。また14年まで国の原子力政策を決める原子力委員会の委員長代理でした。日本の原子力の平和利用を考えます。

-

米ニューヨーク・タイムズ、および独ARD(公営第1テレビ)などで、3月7日、ノルドストリームの破壊は親ウクライナ派の犯行であると示唆する報道があった。ロシアとドイツを直結するバルト海のガスパイプラインは、「ノルドストリー

-

中国国家電網のロゴ問題をきっかけに強い批判を浴びていた内閣府の再エネタスクフォースの廃止が決まった。当然である。根拠法もなく河野太郎氏の集めた「私兵」が他の役所に殴り込み、大林ミカ氏のような活動家がエネルギー基本計画にま

-

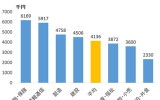

2月の百貨店の売上高が11ヶ月振りにプラスになり、前年同期比1.1%増の4457億円になった。春節で来日した中国人を中心に外国人観光客の購入額が初めて150億円を超えたと報道されている。「爆買い」と呼ばれる中国人観光客の購入がなければ、売上高はプラスになっていなかったかもしれない。

-

経済産業省で11月18日に再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会(以下単に「委員会」)が開催された。 同委員会では例によってポストFITの制度のあり方について幅広い論点が議論されたわけだが、今回は実務に大きな影響を

-

東京電力福島第1原発での事故を起こした1−4号機では、原子炉を覆う建屋の片付け作業が続いている。最終的には炉心にあるデブリ(小さなごみ)、溶解した燃料棒を取り出し、炉を解体した形での廃炉を目指す。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間