水素エネルギーって何?

政府のグリーン成長戦略では、2050年までに二酸化炭素(CO2)の排出を実質ゼロにすることになっています。その中で再生可能エネルギーと並んで重要な役割を果たすのが水素です。水素は宇宙で一番たくさんある物質ですから、これがエネルギー源にできれば、エネルギー問題は解決するんですが…

iStock

Q1. 水素って何ですか?

ふつう水素と呼ばれるのは、水素原子が2つ結合した水素ガス(H2)のことです。これは非常に軽い気体なので、地球の重力では大気中にありません。燃やすと酸素と結びついて水(H2O)になり、この状態で地球上にほぼ無限にあります。

Q2. 水素はエネルギーとして使えるんですか?

原理的には水素を燃やしたとき熱が出るので、この熱で発電できますが、水素ガスは大気中にはないので、それを分離する必要があり、このためにエネルギーが必要です。水素は化石燃料や原子力のようなエネルギー源ではなく、燃料電池のようなエネルギー媒体なのです。

Q3. 水素をエネルギーとして使うにはどうすればいいんですか?

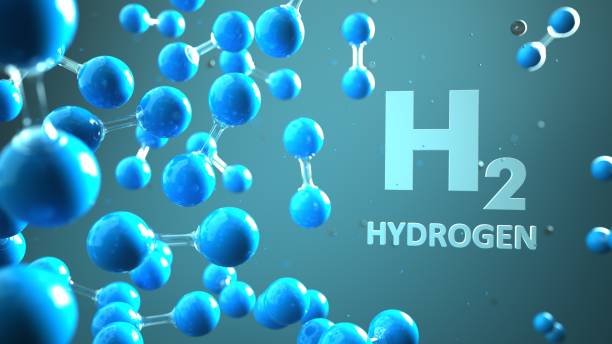

いろんな方法がありますが、水を酸素と水素に電気分解するのがいちばん簡単です。これはよい子のみなさんも学校の実験室でやったことがありますね。あれを大規模にやればいいのです。

環境省資料より

Q4. そんなに簡単なのに、どうして水素がエネルギーとして使われないんですか?

水を電気分解するには電力が必要ですが、その電力が水素で発電できる電力よりはるかに多いからです。今の技術では、水素をつくるには、できる電力の5倍以上の電力が必要です。石炭火力発電のコストは1キロワット時あたり10円ぐらいですが、その電力で水素をつくって発電すると50円ぐらいかかります。

Q5. 何のためにそんな無駄なことをするんですか?

石炭(炭素と水素と酸素の化合物)を燃やして発電したほうがはるかに効率がいいのですが、石炭を燃やすとCO2が出るので、石炭を熱分解して水素を分離するのです。これをブルー水素といいます。

Q6. 石炭を分解すると、たくさんCO2が出ますね?

化石燃料は水素とCO2に分解するので、CO2を地中に貯蔵する装置(CCS)が必要です。こののコストが膨大なので、今のところ実用になりません。

Q7. CO2を出さない電源を使ったらどうですか?

再生可能エネルギーを使って水素をつくるグリーン電力というのもありますが、これは石炭よりもっと効率が悪い。天気の悪い日には使えない再エネを蓄電する意味はありますが、密度の低い再エネで水素をつくるには巨大な設備が必要で、発電コストは100円/kWh以上かかります。

Q8. アンモニアで発電するという話もありますね?

アンモニア(NH3)も水素エネルギーの一種です。今でも肥料などに使われており、化学プラントでつくることができます。水素を気体で保存するには超低温が必要ですが、アンモニアは扱いやすい。石炭と一緒に燃やすこともでき、コストは水素単体の半分ぐらいですが、用途は火力発電に限られます。

Q9. そんなに無駄が多いのに、なぜ水素を使うんですか?

化石燃料は燃やすとCO2が出て、地球が温暖化するからです。しかしこれほど大きなコストをかけてCO2排出量を減らしても、それによって地球の平均気温が下がる効果はほとんどありません。たとえ日本がCO2排出をゼロにしても、気温は100年後に0.01℃も下がりません。

Q10. これで2050年にCO2ゼロになるんでしょうか?

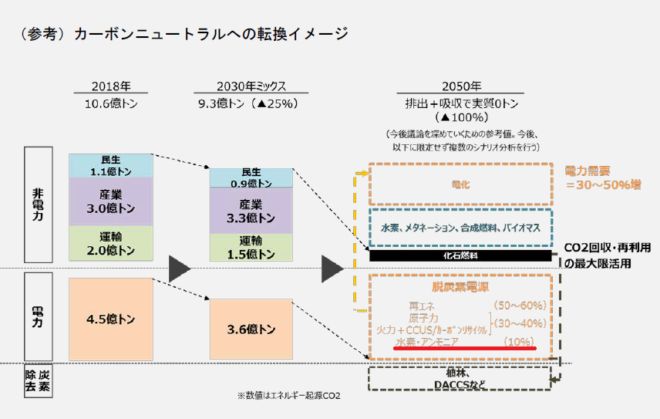

なりません。次の図のように政府のグリーン成長戦略では、2050年の電力のうち10%を「水素・アンモニア」で供給することにしていますが、それ以外に原子力などの電源が30~40%ないとだめです。しかし政府は原発を新増設する計画はないといっているので、水素の計画が実現したとしてもCO2排出はゼロにはなりません。

Q11. 技術革新や大量生産で、水素のコストも下がるのではありませんか?

下がると思いますが、水素をつくる電力よりできる電力のほうがはるかに少ないというマイナスのエネルギー収支は変わりません。化石燃料のエネルギーのほとんどを捨てるのは膨大な無駄で、資源の有効利用というエネルギー政策の原則を踏みはずすものです。豊かな国はそれでいいかもしれないが、電気も使えない途上国の人がみたらどう思うでしょうか。

関連記事

-

エリートが勝手に決めた「脱炭素」目標の実現のための負担が明らかになるにつれて、庶民の不満が噴出しつつある。 警鐘を鳴らすのはイギリスの右寄りタブロイド紙Daily Mailである(記事、記事)(イギリスの新聞事情について

-

発送電分離、地域独占を柱とする電力システム改革の見直しが検討されています。6月の国会では、審議未了によって廃案になりましたが、安倍内閣は再提出の意向です。しかし、実施によって、メリットはあるのでしょうか。

-

目を疑いました。。 都内の中小企業が国内外のカーボンクレジットを取引しやすい独自の取引システムを構築します!!(2024年06月06日付東京都報道発表資料) 東京都では、「ゼロエミッション東京」の実現に向けて、都内の中小

-

政府のエネルギー基本計画はこの夏にも決まるが、その骨子案が出た。基本的には現在の基本計画を踏襲しているが、その中身はエネルギー情勢懇談会の提言にそったものだ。ここでは脱炭素社会が目標として打ち出され、再生可能エネルギーが

-

著者はIPCCの統括執筆責任者なので、また「気候変動で地球が滅びる」という類の終末論かと思う人が多いだろうが、中身は冷静だ。

-

10月30日付のDaily Mail Onlineで、「Trump celebrates winning ‘war’ on climate change after Bill Gates admi

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク、GEPRはサイトを更新を更新しました。 1)トランプ政権誕生に備えた思考実験 東京大学教授で日本の気候変動の担当交渉官だった有馬純氏の寄稿です。前回の総括に加えて

-

なんとなく知っていたり噂はあったけど、ファンもメディアもスポンサー企業も皆が見ないふりをしていたことでここまで被害が拡大してしまったという構図が、昨今の脱炭素や太陽光発電などを取り巻く状況とよく似ています。 産業界でも担

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間