水素とアンモニアは「夢のエネルギー」か

日本経済新聞は、このところ毎日のように水素やアンモニアが「夢の燃料」だという記事を掲載している。宇宙にもっとも多く存在し、発熱効率は炭素より高く、燃えてもCO2を出さない。そんな夢のようなエネルギーが、なぜ今まで発見されなかったのだろうか?

水素はエネルギーの縮小再生産

それは日経新聞の錯覚である。水素はエネルギー源ではないのだ。水素は単体では大気中に存在しないので、水を電気分解するか、化石燃料(炭化水素)を熱分解してつくるしかない。その水素を燃やしてできるエネルギーは、水素をつくるエネルギーよりはるかに小さい。水素はエネルギーの縮小再生産なのだ。

水素は零下250℃以下でないと液体で保存できないので、扱いやすいアンモニアに変えて輸送する。だからアンモニアも水素キャリアであって、エネルギー源ではない。最近は発電にも使える技術が開発されているが、それも水素を運ぶ点では同じだ。

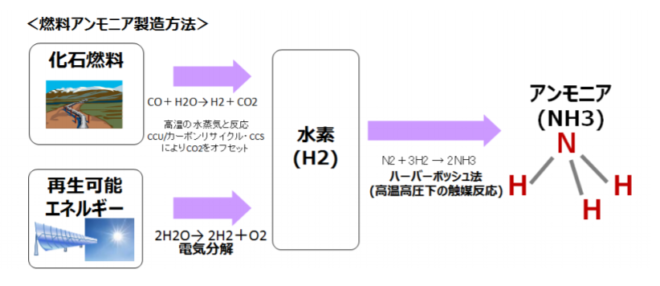

次の図のようにアンモニアをつくるには水素が必要で、それは化石燃料を熱分解してつくる(ブルーアンモニア)。再生可能エネルギーで電気分解するグリーンアンモニアは、コストが高く実用にならない。

燃料アンモニア導入官民協議会の資料より

図1

アンモニアの製造では、大量のCO2が発生する。製造技術として確立しているハーバー=ボッシュ法では、アンモニア1トンをつくるとき2.35トンのCO2が発生する。世界のCO2の1%は、アンモニアの製造で発生しているのだ。アンモニア製造で発生する亜酸化窒素(N2O)の温室効果は、CO2の300倍である。

経産省の燃料アンモニア導入官民協議会は「国内の大手電力会社の保有する全石炭火力をアンモニア専焼にリプレースした場合には、約2億トンのCO2排出を抑制し、これは現在の電力部門からの排出量の半分を削減することになる」というが、それは本当だろうか?

アンモニア輸入は「炭素会計」の会計操作

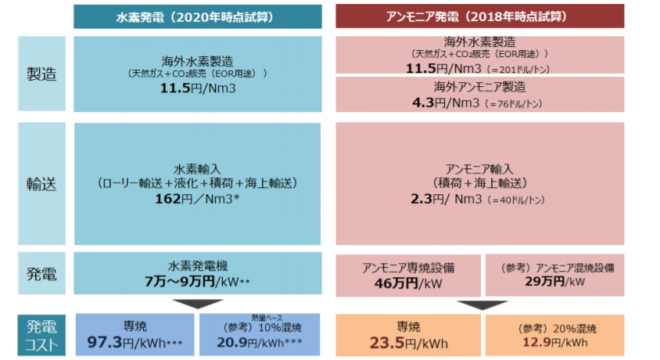

図2はアンモニア協議会の試算だが、水素発電の単価が97.3円/kWhと絶望的に高いのに対して、アンモニアは(専焼の場合)23.5円とLNGの2倍程度だが、ここにはトリックがある。

燃料アンモニア導入官民協議会の資料より

図2

東電と中部電力でつくったJERAは昨年10月、2050年までに「石炭火力を100%アンモニアに変える」と宣言した。これが菅首相の「カーボンニュートラル宣言」の背中を押したといわれるが、図2をよく見てほしい。

海外でLNGでアンモニアをつくってタンカーで輸入しなくても、LNGそのものを輸入したほうが明らかに安い(201ドル/トン)。何のためにわざわざLNGをアンモニアに変えて輸入するのだろうか?

それはアンモニアをつくるとき発生するCO2が、輸出国で排出されるからだ(図2の「海外水素製造」)。これはアンモニア製造で発生するCO2を産油国に付け替える「炭素会計」の会計操作であり、地球全体のCO2排出量は変わらない。

商社が競ってこの「アンモニア貿易」に参入しているが、13円/kWhのLNGをわざわざコスト2倍のアンモニアに変える設備投資は、膨大な浪費である。企業がこのような収益率マイナスの設備投資をするのは、政府がそのコストを補助金してくれると期待しているからだ。

これは「グリーン成長」ではなく、納税者や電力利用者からアンモニア企業への所得移転である。安価なLNGから高価なアンモニアに切り替えると電気料金は上がり、製造業は日本を脱出するだろう。

要するにアンモニアは日本のCO2を産油国に付け替えるだけで、地球全体のCO2排出は減らず、温暖化も止まらないのだ。パリ協定で約束した削減目標が、国内で名目的に達成できるだけである。それならこんな設備投資は必要なく、産油国から排出枠を買えばいいのだ。

1970年代の石油ショックのとき、日本人は「省エネ」に一丸となって取り組み、日本の自動車・電機製品は世界を制覇した。それはエネルギーコストを下げて製造業の生産性を上げ、競争力を高めたからだ。しかし今回の「脱炭素」投資は、化石燃料を国内で燃やす代わりに海外で燃やすだけの非生産的な設備投資である。製造業の生産性は低下し、日本経済の衰退は早まるだろう。

【追記】細かい突っ込みが入ったので補足しておくが、図2の「CO2販売(EOR関連)」というのは、産油国でCO2を地中に埋め、その圧力で原油の生産を増やすEOR(原油増進回収法)向けにCO2を売るという机上の計算。そんな技術が採算に乗る見込みはなく、膨大な浪費に輪をかけるだけだ。

関連記事

-

2023年1月20日、世界経済フォーラム(World Economic Forum。以下、WEF)による2023年の年次総会(通称「ダボス会議」)が閉幕した。「世界のリーダー」を自認する層がどのような未来を描こうとしてい

-

(前回:温暖化問題に関するG7、G20、BRICSのメッセージ①) 新興国・途上国の本音が盛り込まれたBRICS共同声明 新興国の本音がはっきりわかるのは10月23日にロシア・カザンで開催されたBRICS首脳声明である。

-

日本政府は2050年CO2ゼロ(脱炭素)を達成するためとして、「再エネ最優先」でグリーントランスフォーメーション(GX)産業政策を進めている。 だが、世界情勢の認識をそもそも大きく間違えている。 政府は「世界はパリ気候協

-

メタンはCO2に次ぐ温室効果ガスとして知られている。IPCC報告を見ると、過去、CO2による温暖化が約0.8℃だったのに対してメタンは約0.5℃の温暖化を引き起こした、としている(下図の左から2番目のMethane)。

-

11月7日~18日にかけてエジプトのシャルム・アル・シェイクでCOP27が開催され、筆者も後半1週間に参加する予定である。COP参加は交渉官時代を含め、17回目となる。 世界中から環境原理主義者が巡礼に来ているような、あ

-

オーストラリア戦略政策研究所(Australian Strategic Policy Institute, ASPI)の報告「重要技術競争をリードするのは誰か(Who is leading the critical te

-

刻下の日本におけるエネルギー問題(電力供給問題)が中小企業に及ぼす負の影響について、安定供給・価格上昇・再生可能エネルギー導入・原発再稼働などの側面から掘り下げてみたい。

-

今回は、最近日本語では滅多にお目にかからない、エネルギー問題を真正面から直視した論文を紹介する。 原題は「燃焼やエンジン燃焼の研究は終わりなのか?終わらせるべきなのか?」、著者はGautam Kalghatgi博士、英国

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間