水素エネルギー社会はやって来ない

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智

管政権の目玉政策の一つが「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ」であり、日本だけでなく国際的にも「脱炭素」の大合唱しか聞こえないほどである。しかし、どのようにして「脱炭素社会」を実現するかについての具体的な議論は、筆者の見立てでは相当に貧弱である。マスコミ等で具体例として挙げられている昨今の「脱炭素政策」の中には、科学技術的に見てナンセンスとしか言えないものが散見される。例えば水素とアンモニア発電・CCS・森林吸収・排出権取引等である。

JONGHO SHIN/iStock

本稿では、水素関連の「ナンセンス」を指摘したい。最近のマスコミ等には「CO2を排出しない次世代のエネルギーとして期待される水素」等の言葉が躍り、TV放送やCM等でも大々的に取り上げられているし、開催予定の東京五輪でも水素で動く燃料電池バスが選手や観客を運ぶことになっている。最近された政府の計画でも、火力発電の1割を水素とアンモニアの燃焼で賄うとなっている。しかし水素には、克服すべき課題が余りにも多い。水素の「取り柄」は、燃やしても水(H2O)しか出ない点だが、それ以外にはほぼ何もなく、欠点だけが目立つ。

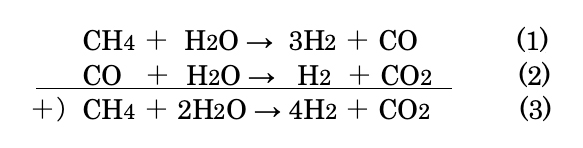

まず、水素は天然資源としては産出されないので、必ず「何か」から作られる、つまり「二次エネルギー」なので、性格としては電力と同じエネルギー媒体である。この点が、化石燃料(石油・石炭・天然ガス)・原子力・自然エネ(水力・風力・太陽光その他)等の「一次エネルギー」と異なる。「一次」がエネルギー「源」であるのに対し「二次」以下は「媒体(運び屋)」である。電力が様々な方法で得られるのと同様、水素も種々の方法で入手出来る。しかし現実的な選択肢としては、天然ガスから得るか、水の電気分解しかない。現在、最も安価に水素を得る方法は、天然ガス中のメタン(CH4、一般には炭化水素CmHn:石油・石炭等でも可)を水蒸気改質するものである。恐縮ながら、化学反応式で書くと以下のようになる。

この例に限らず、メタンその他の炭化水素やバイオマスなど、炭素を含む物質から水素を製造する場合、含まれる炭素はCO2として排出される。その理由は、炭素(C)-水素(H)結合を切断しないと水素(H2)が作れないため、炭素(C)を何か強い酸化力で引きつけないといけないからである(その酸化剤は通常、酸素(O)が一般的)。つまりこの過程では、メタンを燃やしたのと同じだけCO2が出てしまう。豪州からの褐炭水素、UAEからの天然ガス水素、また下水汚泥からの水素等も全部同じで、これらは全て、結局はメタンガスを水蒸気改質して水素を得ているので、原理的に同じ方式であり、製造段階でメタンを燃やすのと同量のCO2が排出されるプロセスである。元々、この方法は、アンモニアなどの化学原料を得るために開発されたのであり、エネルギー媒体製造が目的ではなかった。実際、上記(1)式は吸熱反応であり、かつ1000℃近い高温で反応させるため、たくさんの熱エネルギーが必要で、熱力学計算では、製造される水素の保有エネルギーの約半分は、製造時に消費されてしまうことが分かる(その分CO2を排出)。それでは「脱炭素社会」の構築には役立たないということで、発生したCO2を回収・圧縮して海底や地中深く埋めてしまうCCS (Carbon Capture and Storage)を適用することになっているが、CCSにはコストがかかり、エネルギーを消費するので、さらにCO2排出が増えることになる。本末転倒の極みである。CCSも「脱炭素の切り札」などとマスコミ等ではもてはやされているが、現実には、大口発生源の火力発電所でさえも実現していない。発電単価の上昇が避けられないからである。

最近は、水素にはブラック・グレー・グリーンの3色があるとの説も見られる。上記の、化石燃料など炭化水素(又は他の有機化合物)を改質して水素を造ると、同時にCO2を排出するのでブラック、上記CCSを併用すると、見かけ上CO2は出さないが効率は低下するのでグレー、太陽光や風力発電など自然エネルギーから造った水素なら、製造過程でCO2を排出しないから「グリーン」水素であると。確かに、水の電気分解で水素は造れる。しかし、その水素の最も効率的な使用法は、燃料電池への適用であり、その産物は電力である。すなわち、自然エネからの電力→水素→燃料電池→電力のサイクルは、単に電力の無駄遣い以外の何者でもあり得ない。自然エネからの電力をそのまま使うのが断然効率的である。また、水の電気分解で水素を製造すると高くつくので、商業ベースで実用された例はない(石油会社などがCMで宣伝している水素は全部天然ガス由来)。

現実の効率を考えると、水の電気分解(=水素の発生)と燃料電池による発電(=水素の消費)各段階の実用的効率は60%程度なので、この2段階を経るとエネルギー効率は0.6×0.6=0.36、つまり36%に落ちてしまう。水素は電力と違い貯蔵が利くことを利点に挙げる人もいるが、蓄えたら64%も電力が減る蓄電池を使う人が、どこにいるだろうか?電力貯蔵法としても、水素に利点はほぼない。ムダの典型と言われる揚水発電でさえ、ロスは30%程度で済んでいるのにである。

水を原料とする水素製造法は、1970年代の石油危機以降、様々なものが考案されたが、反応速度や効率の面で実用化されたものはない。太陽光を用いて水を分解するのは、人工光合成の第一段階だが、同じ太陽光から電力を得るのなら、太陽光→水素→燃料電池→電力のルートよりも、直接的に太陽電池を用いて太陽光→電力のルートが、効率的にもコスト的にも断然有利である。高温ガス炉と言う原子炉を用いる方法もあるが、これも水素を経由するより直接発電する方が効率的である。

この高価で貴重な水素を燃やして発電燃料に使うというのは、正気の沙汰とは思えない。特に、水素が上記「グリーン」である場合には、自然エネ電力→水素→火力発電→電力となり、何をやっているか訳が分からない。水素の原資が天然ガスならばもちろん、水蒸気改質などせずに直接燃焼させるのが良い。まして言わんや、アンモニアの燃焼となると、高価な水素にさらにエネルギーを投入して合成する貴重品を発電燃料に使うことであり、アタマがどうかしているとしか言えない。これが一体、なぜ国のエネルギー政策の一環なのか、筆者には到底理解できない。

「水素社会」とは、二次エネルギーとして電力ではなく水素を使う社会を指すが、上記から、そんな社会は決してやって来ないだろう。電力の方が圧倒的に優れた二次エネルギーであり、一次エネルギー構成がどうなるにせよ、二次エネルギーの主体が電力であることは間違いない。

■

松田 智

2020年3月まで静岡大学工学部勤務、同月定年退官。専門は化学環境工学。主な研究分野は、応用微生物工学(生ゴミ処理など)、バイオマスなど再生可能エネルギー利用関連

関連記事

-

気象庁は毎年気候変動監視レポート(以下、レポート)を出している。これまでは冊子がメインだったが今年からウェブ版のみとなった。 https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/inde

-

先日、グテーレス国連事務総長が「地球は温暖化から沸騰の時代に入った」と宣言し、その立場を弁えない発言に対して、多くの人から批判が集まっている。 最近、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の新長官として就任したジム・ス

-

欧州のエネルギー環境関係者とエネルギー転換について話をすると、判で押したように「気候変動に対応するためにはグリーンエネルギーが必要だ。再生可能エネルギーを中心にエネルギー転換を行えば産業界も家庭部門も低廉なエネルギー価格

-

反原発を訴えるデモが東京・永田町の首相官邸、国会周辺で毎週金曜日の夜に開かれている。参加者は一時1万人以上に達し、また日本各地でも行われて、社会に波紋を広げた。この動きめぐって市民の政治参加を評価する声がある一方で、「愚者の行進」などと冷ややかな批判も根強い。行き着く先はどこか。

-

未来の電力システムの根幹を担う「スマートメーター」。電力の使用情報を通信によって伝えてスマートグリッド(賢い電力網)を機能させ、需給調整や電力自由化に役立てるなど、さまざまな用途が期待されている。国の意向を受けて東京電力はそれを今年度300万台、今後5年で1700万台も大量発注することを計画している。世界で類例のない規模で、適切に行えれば、日本は世界に先駆けてスマートグリッドを使った電力供給システムを作り出すことができる。(東京電力ホームページ)

-

日本でもメガソーラーや風力発電の立地に対する反対運動が増えているが、米国でも事情は同様だ。ロバート・ブライスは、再エネ却下データベース(Renewable Rejection Database)にその事例をまとめて、無料

-

小泉進次郎環境相が「プラスチックが石油からできていることが意外に知られていない」と話したことが話題になっているが、そのラジオの録音を聞いて驚いた。彼はレジ袋に続いてスプーンやストローを有料化する理由について、こう話してい

-

台風19号の被害は、14日までに全国で死者46人だという。気象庁が今回とほぼ同じ規模で同じコースだとして警戒を呼びかけていた1958年の狩野川台風の死者・行方不明は1269人。それに比べると台風の被害は劇的に減った。 こ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間