ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)の蹉跌

angkhan/iStock

ソーラーシェアリングとはなにか

2月末に出演した「朝まで生テレビ」で、菅直人元総理が、これから日本の選ぶべき電源構成は、原発はゼロ、太陽光や風力の再生可能エネルギーが主役になる———しかも、太陽光は営農型に大きな可能性がある旨の発言をした。

菅元総理は、『原発ゼロ、やればできる』を著して再エネ太陽光の宣伝塔となった小泉純一郎元総理をして「いいところに目をつけられた」と褒め称えたことがある。そのその息子である環境相の進次郎氏は、自民党の農林部会長だったこともあり、今や全国でことあるごとに農業関係者にソーラーシェアリングを宣伝しているようである。そんな小泉一家の当主純一郎氏は太陽光ビジネスの旗手とも目されたテクノシステム社の社長と日経新聞紙上で二度も広告対談を行っている。その社長は5月27日に詐欺容疑で東京地検特捜部に逮捕された。小泉一家にも影響がないとは言えないようである注1)。

さて、営農型太陽光発電はソーラーシェアリングともいう。

実は私も2年ほど前までは、ソーラーシェアリングには大きな可能性があると思っていた。

私の故郷は丹波の山奥で、あたり一面が水田なので、いい導入モデルが実証できれば、うまくすれば故郷への恩返しにもなるのではないかという思惑もあった。しかし、現実はかなり厳しいことが徐々にわかってきた。

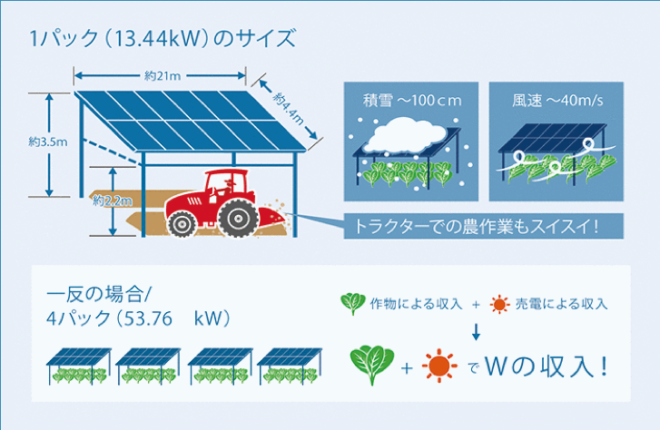

ソーラーシェアリングは、田畑の上に人の背丈を越える高さに太陽光パネルを敷き詰めて、太陽による発電と農業を同時に行うシステムである。

その概念は、図1のようになる。

トラクターも入れられるので、機械化された農耕の支障にはならないという。農業と発電のダブルインカムで足腰の弱った日本の農業を活性化するというのが売りである。

図1 ソーラーシェアリングのイメージ(©️Kyocera)

福島県の半分相当の面積が必要

はたしてソーラーシェアリングには本当にそこまで期待が持てるのであろうか?

2050年カーボンニュートラルの目標達成のために、太陽光発電協会(JEPA)は2050年の日本の太陽光発電を300GW超とするビジョンを掲げているが、日照条件の良い適地が減っていくことも考慮すると、低く見積もっても今後500GWの設備容量を増設する必要があるのではないかと私は見積もっている注2)。なお、自然エネルギー財団は、日本の太陽光発電の設備容量を2050年には524GWとすることを提案している注3)。

2019年時点での日本の太陽光発電の設備容量は56GWである。なお、日本の平均的設備利用率は13%と算出されている注4)。

1GWは100万KWであり、大型の原子炉1基の設備容量に相当する。そのために必要な太陽光パネルの面積は約60平方キロメートルで山手線の内側の面積に等しい注5)。

太陽光発電協会によれば注6)、2050年に向けて、増設する太陽光発電のうちその半分が需要地設置(住宅、駐車場・工業団地、自動車・電車・船舶など)、そして残りの半分が非需要地設置である。非需要地設置には非農地と農業関連がほぼ半分を占めている。農業関連とは、耕作地、耕作放棄地、その他畦畔などである。

ポイントは、増設分の5分の1程度を耕作地が受け持つことになっている点である。つまり、100GWであり、山手線内の100倍になる。これは福島県の全面積のほぼ半分に匹敵する。6000平方キロメートルすなわち60万ヘクタールで、日本の全耕作面積(田畑合計で438万ha)の約7分の1に相当する。田んぼは238万ヘクタール、畑が200万ヘクタール注7)。

いずれにしても広大な農地を太陽光発電に差し出すことになる。

醜い異物

私の田舎に、もう他界した両親が遺してくれた田んぼが1反(約10アール)ほどある。毎年田植えから蛍が舞う季節になると、父が毎晩のように田んぼの水を見に言っていたことを思い出す。今は従兄弟の家族が稲を作ってくれている。

秋、稲刈りが終わった田んぼは広大な格好の遊び場で、模型飛行機を飛ばしたり凧揚げを楽しんだ。

ソーラーシェアリングが営農者の活性化の糸口になるのではという思いがあり、数年前に導入を検討した。しかし、結果的に言えば大した稼ぎにはならないということがよくわかった。資本なしで業者の導入システムに乗っかれば、せいぜい年間50万円程度の儲けにしかならない。

田畑をこよなく愛する叔父にそんな話をちょっとしてみた。

叔父は次の3点をきっぱりと言った。

- 先祖に申し訳が立たない———田んぼは先祖代々受け継がれてきた美しい風景であって、あんな〝不細工なもん(醜いもの)〟は景観を台無しにするので据えつけられない。

- 稲が育たない———稲の生育には太陽の光がたっぷり必要で、日陰は稲の生育に向かない。

- 水が抜ける———支柱を水田に打ち込むと水が抜けてしまう。

また、太陽光パネルによっては鉛、セレン、カドミウムなどの有害物質が含まれていることがあると説明すると、叔父はもってのほかと吐き捨てるように言った。

〝米と発電〟の二毛作はありえないのである。

前途多難の営農型太陽光発電

そのほかにも台風など自然災害の問題がある。台風で破損し吹き飛ばされた太陽光パネルは、それでも勝手に発電するので、水田で感電事故が発生する可能性がある。

畑の利用に関しても同様のことが言える。

とはいえ太陽光パネルはこれからもどんどん増えるのだろう。それも30年、40年もすれば廃棄物になる。しかし、リサイクルシステムは今のところないし、廃棄に必要なコストを積み立てている事業者はせいぜい3割程度である注8)。

耕作放棄地が年々じわじわとひろがっているように、放棄太陽光パネルがいずれ大量に発生するのであろう。

再エネ振興は一部の事業家などを潤し、その金は政治家などそれに連なる者に循環している。

これではたして本当に環境に優しくて、SDGsに見合うのであろうか。

注1)東京地検特捜部が狙う再生エネ詐欺事件と”政界ルート” 反原発の小泉元首相”潰し”との声も(AERA dot.)

注2)太陽光発電協会(JEPA)の2050年に300GW超とするビジョンに基づき適地が減ることも考慮して推定。

注3)2050年カーボンニュートラルへの提案 - ⾃然エネルギー100%の将来像(自然エネルギー財団)

注4)日本の太陽光導入政策と成果/2011年から現在まで(Wikipedia)

注5)「日本が抱えているエネルギーの問題 〜日本のエネルギーのこれからを考える

注6)2050年カーボンニュートラル実現に向けて 次期エネルギー基本計画について(太陽光発電協会)

注7)令和2年耕作地面積(農林水産省)

注8)2040年、太陽光パネルのゴミが大量に出てくる?再エネの廃棄物問題(資源エネルギー庁)

関連記事

-

政府は2030年までに温室効果ガスを2013年比で26%削減するという目標を決め、安倍首相は6月のG7サミットでこれを発表する予定だが、およそ実現可能とは思われない。結果的には、排出権の購入で莫大な国民負担をもたらした京都議定書の失敗を繰り返すおそれが強い。

-

11月13日に原子力規制委員会は高速増殖原型炉「もんじゅ」の別の運営主体を半年以内に探すように文部科学省に勧告を提出しました。マスメディアは、もんじゅの運営主体が見つからず、運転中止、廃炉になれば我が国の核燃料サイクル計画が頓挫し、深刻な影響があると一斉に報道しました。

-

前回に続き、最近日本語では滅多にお目にかからない、エネルギー問題を真正面から直視した論文「燃焼やエンジン燃焼の研究は終わりなのか?終わらせるべきなのか?」を紹介する。 (前回:「ネットゼロなど不可能だぜ」と主張する真っ当

-

池田信夫アゴラ研究所所長の映像コラム。日本原電の敦賀2号機に活断層があると認定した原子力規制委員会の行動を批判。

-

会見する原子力規制委員会の田中俊一委員長 原子力規制委員会は6月29日、2013年7月に作成した新規制基準をめぐって、解説を行う「実用発電用原子炉に係る新規制基準の考え方に関する資料」を公表した。法律、規則

-

NHKで流れた福島原発事故の映像、ここに使用済核燃料が保管され一時的にその溶融の危険が指摘された。

-

日本では原発の再稼動が遅れているために、夏の電力不足の懸念が広がっています。菅直人前首相が、政治主導でストレステストと呼ばれるコンピュータシュミレーションを稼動の条件としました。それに加えて全国の原発立地県の知事が、地方自治体の主張が難色を示していることが影響しています。

-

4月15-16日、札幌において開催されたG7気候・エネルギー・環境大臣会合は共同声明を採択して閉幕した。 欧州諸国はパリ協定、グラスゴー気候合意を経てますます環境原理主義的傾向を強めている。ウクライナ戦争によってエネルギ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間