カーボンニュートラルの勝者は中国

きのうのアゴラシンポジウムでは、カーボンニュートラルで製造業はどうなるのかを考えたが、やはり最大の焦点は自動車だった。政府の「グリーン成長戦略」では、2030年代なかばまでに新車販売の100%を電動車にすることになっているが、これはバッテリー駆動の電気自動車(EV)だけでなくハイブリッド車(HV)を含む。

EVはEUの自動車メーカー救済策

しかしEUは2030年代にHVも禁止し、バッテリー駆動のEVしか認めない方針だ。ライフサイクル全体でみるとHVのほうがCO2排出量が少ないが、EUがEVにこだわる理由は、ヨーロッパの自動車メーカーにはHVをつくる技術がないからだ。

EUの自動車メーカーは、CAFE規制(企業別平均燃費規制)をクリアするために、ガソリン車より燃費が3割ぐらいよいディーゼルエンジンを使う予定だった。

ところがフォルクスワーゲンのディーゼルゲート事件でこの戦略が破綻し、内燃機関ではCAFE規制をクリアできなくなった。とはいえHVをつくる技術はないので、簡単につくれるEVで勝負する戦略を立て、EUもそれを守るためにHVを禁止するのだ。

だからこの闘いは、当面は日本車の圧勝である。EUのベストセラーはトヨタのヤリスであり、性能でも燃費でも環境負荷でも、HVがEVを圧倒している。しかしこの優位は、いつまで続くだろうか。

EVは「高くて劣った技術」

こういう状況をみると、私は1990年代のNTTを思い出す。当時、NTTはATM交換機では世界最先端の技術をもち、それを使ったISDNで世界の先頭を走っていた。未来の通信は、ATMを使った光ファイバー通信網になる、というのが通信業界のコンセンサスだった。

そこにインターネット(TCP/IP)というあやしげな技術がやってきた。それは大学のLANをつなげただけで、その外に出ると、パケットはどこを通るかわからない。セキュリティも保証されていない。「こんなものは通信ではない」とNTTの技術者は考えて実装を拒否した。

しかしIPは圧倒的に安く、どこでもつながった。世界中でインターネットを使った通信サービスが始まり、電話網は時代遅れになった。NTTはIP over ATMという中途半端な(ハイブリッドな)技術を開発したが、NTT以外に使う通信業者はいなかった。こうしてNTTがATMにこだわっているうちに、日本はインターネットで周回遅れになってしまった。

EVがIPと違うのは、それが今のところ高くて劣った技術だということだ。インターネットは安くて劣った「破壊的イノベーション」だったので、ローエンドの(圧倒的に多い)ユーザーを獲得したが、EVは今のところ意識の高いドライバーの高価な装飾品にすぎない。国際競争力の落ちたEUの自動車メーカーは、恐れるに足りない。

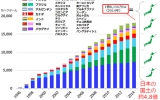

中国はEVを「破壊的イノベーション」にする

しかし中国政府は、EVを大衆車として売ろうとしている。まだ価格は高いが、ライドシェアで安くなる。充電ネットワークができれば、充電時間や航続距離も問題なくなる。こうしてEVが安くて劣った技術になると、大衆に急速に普及する。

問題なのは、日本の自動車メーカーの技術力が高すぎることだ。中国にはHVはつくれないので、彼らには部品が少なくて製造しやすいEVしか選択肢がない。そして世界中がEVを大量生産すると価格が下がり、それによって急速に普及する…というネットワーク外部性が働く、というのがインターネット革命の教訓である。

インターネットと違って、バッテリーの技術進歩にはムーアの法則がなく、リチウムやコバルトという稀少金属が制約になる可能性があるが、燃費はEVのほうがいいので、ライドシェア(MaaS)が普及すれば供給制約は乗り超えられる。

シンポジウムでも話に出ていたように、カーボンニュートラルの勝者は中国である。脱炭素は製造業の覇権を日本から奪う大義名分であり、日本政府がそれに乗ってはいけない。製造業を守るためには、エネルギー価格を下げることが重要である。

関連記事

-

英国国営放送(BBC)で内部監視の役目を受け持つEditorial Complaints Unit (ECU)は、地球温暖化に関するBBCのドキュメンタリー番組が、気候変動について誤った報道をしたと判定した。 番組「ワイ

-

美しい山並み、勢い良く稲が伸びる水田、そしてこの地に産まれ育ち、故郷を愛してやまない人々との出会いを、この夏、福島の地を訪れ、実現できたことは大きな喜びです。東日本大震災後、何度も日本を訪れる機会がありましたが、そのほとんどが東京で、福島を訪れるのは、2011年9月の初訪問以来です。

-

環境税の導入の是非が政府審議会で議論されている。この夏には中間報告が出る予定だ。 もしも導入されるとなると、産業部門は国際競争にさらされているから、家庭部門の負担が大きくならざるを得ないだろう。実際に欧州諸国ではそのよう

-

前回、環境白書の示すデータでは、豪雨が増えているとは言えない、述べたところ、いくつかコメントがあり、データや論文も寄せられた(心より感謝します)。 その中で、「気温が上昇するほど飽和水蒸気量が増加し、そのために降水量が増

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー研究機関のGEPRはサイトを更新しました。 1)【アゴラシンポジウム】成長の可能性に満ちる農業 アゴラは12月に農業シンポジウムを行います。石破茂自民党衆議院議員が出席します。詳細はこのお

-

遺伝子組換え農作物が実用化されて20年以上が経過した。1996年より除草剤耐性ダイズや害虫抵抗性トウモロコシなどの商業栽培が開始され、2014年には世界の1億8150万ヘクタール(日本の国土の4.8倍)で遺伝子組換え農作物が栽培されている。

-

拝啓 グーグル日本法人代表 奥山真司様 当サイトの次の記事「地球温暖化って何?」は、1月13日にグーグルから広告を配信停止されました。その理由として「信頼性がなく有害な文言」が含まれると書かれています。 その意味をグーグ

-

オーストラリア環境財団(AEF)は、”グレートバリアリーフの現状レポート2024(State of the Great Barrier Reef 2024 )”を発表した(報告書、プレスリリース)

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間