「1%=1兆円」― CO2を1%減らすためには1兆円掛かる

MicroStockHub/iStock

日本は「固定価格買取制度」によって太陽光発電等の再生可能エネルギーの大量導入をしてきた。

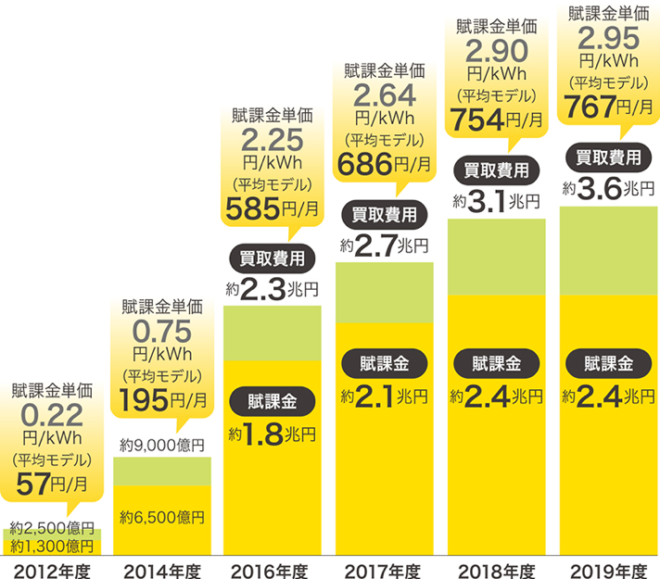

同制度では、割高な太陽光発電等を買い取るために、電気料金に「賦課金」を上乗せして徴収してきた(図1)。

この賦課金は年間2.4兆円に達している。他方で同制度によるCO2の削減量は日本全体の2.5%である。

つまり、1%のCO2削減のために1兆円が掛かっている。

「1%イコール1兆円」というのは覚えやすいので、ぜひ記憶して頂きたい。

以下、詳しく計算を紹介しよう。

図 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金の推移

出典:資源エネルギー庁 (注1)

固定価格買取制度では幾ら費用が掛かり、どれだけのCO2削減効果があったか計算してみよう。

まず費用であるが、賦課金は図1のように、年間2.4兆円に上っている。

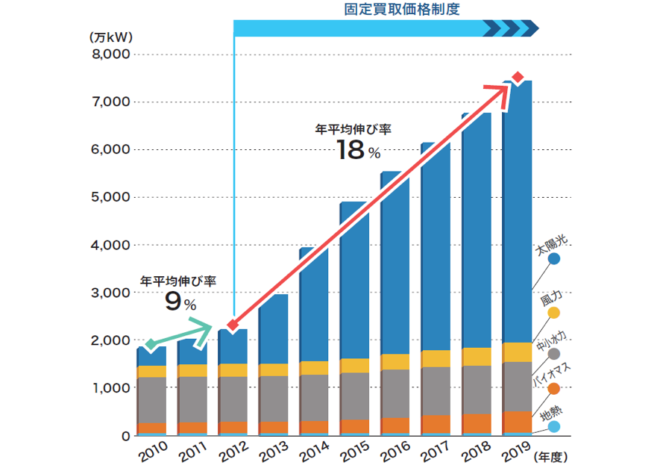

この賦課金を用いて、同制度のもとで大幅に再生可能エネルギーの発電設備容量は増加した(図2)。

図 2 固定価格買取制度による太陽光発電等の導入量

出典:資源エネルギー庁 (注2)

以下では、これによるCO2削減効果を計算する。

2012年から2019年までの再エネ発電量の増加を全て固定価格買取制度によるものとみなそう。

2012年から2019年までの再エネ(水力、太陽光、風力、地熱、バイオマス)発電電力量の増分は778億kWhで、これは2019年の日本の発電電力量の7.60%を占めていた注3)。

もしもこの再生可能エネルギーの導入がなければ他の発電が比例的に増えていたと考えると、固定価格買取制度は日本の発電部門のCO2を7.60%だけ削減したことになる。

では、これは日本の温室効果ガス排出量をどれだけ減らしたのだろうか。

日本の温室効果ガス排出量は2019年に12.12億トンだった注4)。

これに対して、発電部門のCO2排出量は3.96億トンで、日本の温室効果ガス排出量の32.6%だった注5)。

以上から、固定価格買取制度によるCO2削減量は、日本全体の温室効果ガス排出量のうち7.60%×32.6%=2.48%だった、という計算になる。

2.4兆円の賦課金で2.48%のCO2削減なので、1%の削減あたり約1兆円がかかっている、と言う計算になる。

なお、以上の計算についてさらに詳しくは別途「研究ノート」にまとめてあるので参照されたい注6)。

注1)経済産業省 資源エネルギー庁 日本のエネルギー 2020年度版 「エネルギーの今を知る10の質問」、広報パンフレット

https://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/energy2020/002/#section3

注2)経済産業省 資源エネルギー庁 日本のエネルギー 2020年度版 「エネルギーの今を知る10の質問」、広報パンフレット

https://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/energy2020/002/#section3

注3)発電電力量の推移。令和元年度(2019年度)におけるエネルギー需給実績(確報) 令和3年4月資源エネルギー庁総務課戦略企画室

https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/total_energy/pdf/honbun2019fyr2.pdf

注4)国立環境研究所 2019年度(令和元年度)の温室効果ガス排出量(確報値)について

https://www.nies.go.jp/whatsnew/20210413/20210413.html

注5)国立環境研究所 日本の温室効果ガス排出量データ(部分)

https://www.nies.go.jp/gio/aboutghg/index.html

注6)杉山大志、「研究ノート 1%=1兆円――固定価格買取制度の費用対効果」

https://cigs.canon/article/20210707_6021.html

■

関連記事

-

グレタ・トゥーンベリの演説を聞いた人は人類の絶滅が迫っていると思うかもしれないが、幸いなことにそうではない。25日発表されたIPCCの海洋・雪氷圏特別報告書(SROCC)では、従来の気温上昇予測(第5次評価報告書)にもと

-

大阪市の松井市長が「福島の原発処理水を大阪に運んで流してもいい」と提案した。首長がこういう提案するのはいいが、福島第一原発にあるトリチウム(と結合した水)は57ミリリットル。それを海に流すために100万トンの水を大阪湾ま

-

(前回:再生可能エネルギーの出力制御はなぜ必要か) 火力をさらに減らせば再生可能エネルギーを増やせるのか 再生可能エネルギーが出力制御をしている時間帯も一定量の火力が稼働しており、それを減らすことができれば、その分再エネ

-

東日本大震災、福島原発事故で、困難に直面している方への心からのお見舞い、また現地で復旧活動にかかわる方々への敬意と感謝を申し上げたい。

-

The Guardianは2月4日、気候変動の分野の指導的な研究者として知られるジェームズ・ハンセン教授(1988年にアメリカ議会で気候変動について初めて証言した)が「地球温暖化は加速している」と警告する論文を発表したと

-

国際エネルギー機関(IEA)の最新レポート「World Energy Outlook2016」は将来のエネルギー問題について多くのことを示唆している。紙背に徹してレポートを読むと、次のような結論が得られるであろう。 1・

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。

-

広島高裁は、四国電力の伊方原発3号機の再稼動差し止めを命じる仮処分決定を出した。これは2015年11月8日「池田信夫blog」の記事の再掲。 いま再稼動が話題になっている伊方原発は、私がNHKに入った初任地の愛媛県にあり

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間