中国のCO2は先進国の合計を追い越し、更に増え続ける

ronniechua/iStock

中国のCO2排出量は1国で先進国(米国、カナダ、日本、EU)の合計を追い越した。

分かり易い図があったので共有したい。

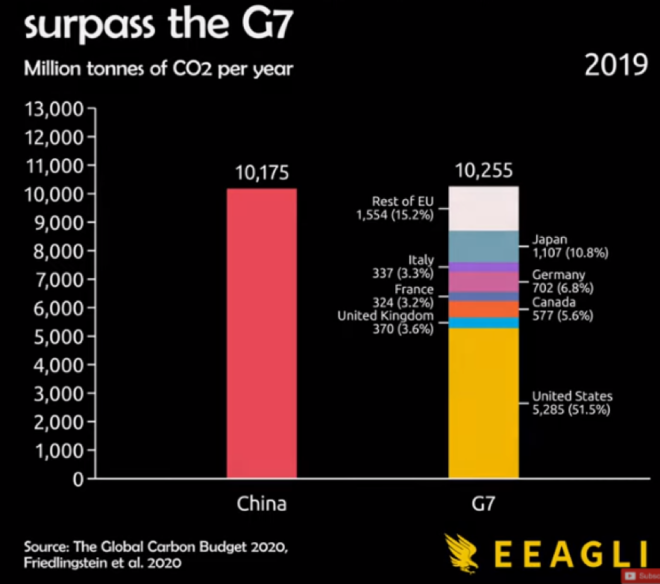

図1

図1は、James Eagle氏作成の動画「China’s CO2 emissions almost surpass the G7」からのスクリーンショット。縦軸は年間のCO2排出量で単位は100万トン。左が中国、右は先進国(G7である米国、英国、カナダ、日フランス、ドイツ、イタリア、日本、およびその他のEU)。

動画では中国のCO2排出が2000年以降急速に伸び続け、2019年時点でほぼ追いついていることが分かる。伸びの勢いからみて、既に逆転しているであろう。

さて今後はどうか。

日本を含めて、先進国は軒並み2030年までにCO2を半減すると宣言している。

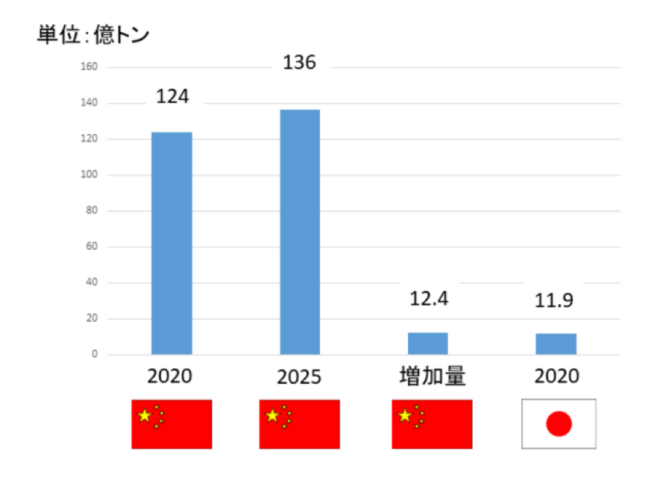

その一方で、中国の現行の5か年計画では、2025年までにあと1割CO2を増やす見込みである。また中国は2030年まではCO2の増加を続けるとしている。

図2

この図2の縦軸はCO2等注1)の年間排出量で、単位は億トン。今後5年の中国の増加量は、日本の年間排出量に匹敵する。

先進国が本当にCO2を半減できるなどとは筆者は思わないが、それを目指すだけで、産業空洞化などによる経済的な悪影響は計り知れない。

その一方で、中国はCO2に制約されることなく経済成長を続ける。

先進国は、民主主義を守るどころか、共産主義・中国の台頭を前にして、わざわざ自滅しようとしている。

<注記>

注1) やや細かく言うと、この図2は、図1と厳密には数値の意味が違う。CO2だけでなくメタンなど他の温室効果ガスも加えたCO2等で表示してある。本稿の議論には影響はない。

■

関連記事

-

1. COP28開催 COP28がUAEのドバイで始まった。今年の会議で、化石燃料の未来に加えて大きな問題となっているのは「損害と損傷」であるが、10月21日の予備会合では成果もなく終わっている。 COPでは、毎回多くの

-

「2050年のカーボンニュートラル実現には程遠い」 現実感のあるシナリオが発表された。日本エネルギー経済研究所による「IEEJ アウトルック 2023」だ。(プレスリリース、本文) 何しろここ数年、2050年のカーボンニ

-

前回、防災白書が地球温暖化の悪影響を誇大に書いている、と指摘した。今回はその続き。 白書の令和2年度版には、「激甚化・頻発化する豪雨災害」という特集が組まれている。これはメディアにもウケたようで、「激甚化・頻発化」という

-

1月20日、ドナルド・トランプ大統領の第2次政権の発足直後、ドイツの公共第2放送の総合ニュースでは、司会の女性がものすごく深刻な顔でニコリともせずにそれを報じた。刻々と近づいていた巨大ハリケーンがついに米国本土に上陸して

-

1ミリシーベルトの壁に最も苦悩しているのは、いま福島の浜通りの故郷から避難している人々だ。帰りたくても帰れない。もちろん、川内村や広野町のように帰還が実現した地域の皆さんもいる。

-

ついに出始めました。ニュージーランド航空が2030年のCO2削減目標を撤回したそうです。 ニュージーランド航空、航空機納入の遅れを理由に2030年の炭素排出削減目標を撤回 大手航空会社として初めて気候変動対策を撤回したが

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 IPCCの報告では、20世紀に起きた地球規模での気温上昇

-

メディアが捏造する分断 11月中旬に北海道の寿都町を訪ねる機会を得た。滞在中、片岡春雄町長や町の人たちに会い、また、街の最近の様子を見て雰囲気を感じることもできた。私が現地に着いた日の夜、折しもNHKは北海道スペシャル「

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間