六ヶ所村のプルトニウム問題

GEPRフェロー 諸葛宗男

今、本州最北端の青森県六ケ所村に分離プルトニウム[注1] が3.6トン貯蔵されている。日本全体の約3分の1だ。再処理工場が稼働すれば分離プルトニウムが毎年約8トン生産される。それらは一体どのように使われることになっているのだろうか?その実体を解説する。

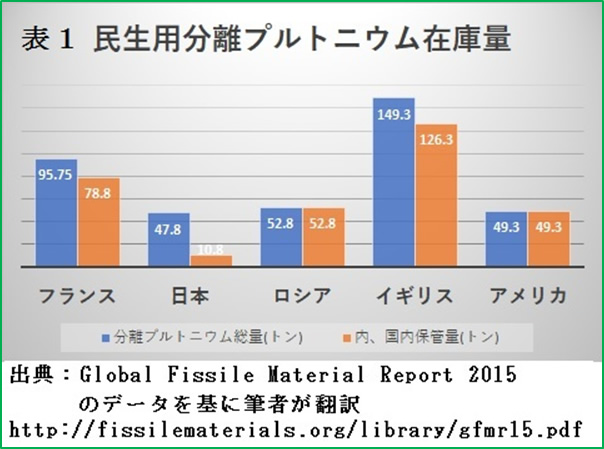

各国は分離プルトニウムをどれだけ持っているのか → 最多の英国が約150トン

表1

各国の民間の分離プルトニウム(Pu)量を比べると表1の通りとなる[注2]。最も多いイギリスは約150トンで日本は47トンである。日本は原爆の原料になる可能性もあるという 物騒なものをなぜ47トン(ただし、国内は約10トン)も持っているのか。それはひとえに高速増殖炉(FBR)の燃料に使うためである。現在利用している軽水炉ではウランに0.7%しか含まれていないウラン235を利用しているが、FBRは99.3%含まれているウラン238を利用できるようになる。資源の乏しい日本にとっては夢のような話である。しかし、実証炉もんじゅが廃炉になったことでFBRの実用化時期は遠のいてしまった。

FBRの実用化はいつ頃になるのか → 早くても30年代半ばごろ

もんじゅ廃炉前の計画では実証炉建設は2025年頃で、実用炉建設は2050年前から始まるとされていた。新しい計画はまだ公表されていないが、2014年に仏政府ともんじゅの約2倍の発電能力を持つ仏の実証炉ASTRID(アストリッド)で共同開発する協定を締結していることから、当面はこのアストリッド向けにPuが必要になるものと思われる。アストリッドは2015年までに概念設計が終了しており今後基本設計を行って30年代半ばごろに運転開始される。したがってアストリッド向けのMOX燃料が必要になるのは早くても30年代半ばごろである。既述の計画と比べると約10年遅れとなる。

再処理工場で生産するPuはどこで使うのか → 当面は軽水炉で使う

もんじゅで使う予定だった約0.3トン(Pu-fissile;Pu総量換算で約0.44トン)のPuは15~17基の軽水炉で使うことになろう[注3]。したがって六ヶ所再処理工場で生産される年間約8トンのプルトニウムは当面は全て、軽水炉の燃料で消費されることになる。

核燃料サイクル施設の適合性審査状況は? → 濃縮工場は許可済

青森県の核燃料施設操業の最大のハードルは新規制基準への適合性審査を得ることである。日本原燃はそのための施設改造費用として7500億円も用意したことを公表している[注4]。原子力発電所の新規制基準対応費用は1基平均約1,000億円とのこと[注5]だから、日本原燃は原発7.5基分の費用をかけることになる。今年(2017年)5月には核燃料サイクル施設のトップを切ってウラン濃縮工場が適合性審査に合格している。再処理工場の審査はこれから本格化するとのこと。

日米原子力協定改定問題

日米原子力協定が締結されたのは1988年7月である[注6]。30年ごとに改訂されることになっているので来年の7月に30年目の改訂となる。有効期限の6か月前から文書で通告することによって協定を終了させることができるが、この事前通告がなされない限り協定の効力は継続することになっている。米国からは日米原子力協定に関する動きはまだ無い。

日米の立場の相違は明確だ。日本は再処理をエネルギーの観点で捉えているが、米国は安全保障問題として捉えている。だから米側は再処理とウラン濃縮をセットで論じてきた。日本は六ヶ所ウラン濃縮工場の適合性審査を今年の5月18日に許可し、ウラン濃縮事業が軌道に乗っている。このことは米側にとって大きなプレッシャーになるものと思われる。

[注1] 分離プルトニウムとは使用済燃料から分離されたものを指す。使用済燃料等に含まれているものは単にプルトニウムと呼ばれ、分離プルトニウムとは呼ばれない。使用済燃料の中のプルトニウム日本には全国の原子力発電所の中に約163トン存在する。

[注2] International Panel on Fissile Materials「Global Fissile Material Report 2015」,2015.12

[注3] 電気事業連合会「六ヶ所再処理工場で回収されるプルトニウムの利用計画の見直しについて」,2009.6.12

[注4] 朝日新聞「六ケ所再処理工場、建設費2.9兆円に 当初想定の4倍」,2017.7.4

[注5] 総合資源エネルギー調査会 発電コスト検証ワーキンググループ(第5回会合) 資料5「原子力発電」,2015.4.16

[注6] 外務省「原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」,1988.7.2号外条約第5号,https://www.nsr.go.jp/data/000026345.pdf

関連記事

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

大寒波が来ているので、暑くなる話題を一つ。 2022年3月から4月にかけてインドとパキスタンを熱波が襲った。英国ガーディアン紙の見出しは、「インドの殺人的な熱波は気候危機によって30倍も起こりやすくなった(The hea

-

電力需給が逼迫している。各地の電力使用率は95%~99%という綱渡りになり、大手電力会社が新電力に卸し売りする日本卸電力取引所(JEPX)のシステム価格は、11日には200円/kWhを超えた。小売料金は20円/kWh前後

-

化石賞というのはCOP期間中、国際環境NGOが温暖化防止に後ろ向きな主張、行動をした国をCOP期間中、毎日選定し、不名誉な意味で「表彰」するイベントである。 「化石賞」の授賞式は、毎日夜6時頃、会場の一角で行われる。会場

-

今回は、最近日本語では滅多にお目にかからない、エネルギー問題を真正面から直視した論文を紹介する。 原題は「燃焼やエンジン燃焼の研究は終わりなのか?終わらせるべきなのか?」、著者はGautam Kalghatgi博士、英国

-

アメリカ議会では、民主党のオカシオ=コルテス下院議員などが発表した「グリーン・ニューディール」(GND)決議案が大きな論議を呼んでいる。2020年の大統領選挙の候補者に名乗りを上げた複数の議員が署名している。これはまだド

-

福島第一原発のデブリ(溶融した核燃料)について、東電は「2018年度内にも取り出せるかどうかの調査を開始する」と発表したが、デブリは格納容器の中で冷却されており、原子炉は冷温停止状態にある。放射線は依然として強いが、暴走

-

北海道の地震による大停電は復旧に向かっているが、今も約70万世帯が停電したままだ。事故を起こした苫東厚真火力発電所はまだ運転できないため、古い火力発電所を動かしているが、ピーク時の需要はまかないきれないため、政府は計画停

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間