「1%=1兆円」― CO2を1%減らすためには1兆円掛かる

MicroStockHub/iStock

日本は「固定価格買取制度」によって太陽光発電等の再生可能エネルギーの大量導入をしてきた。

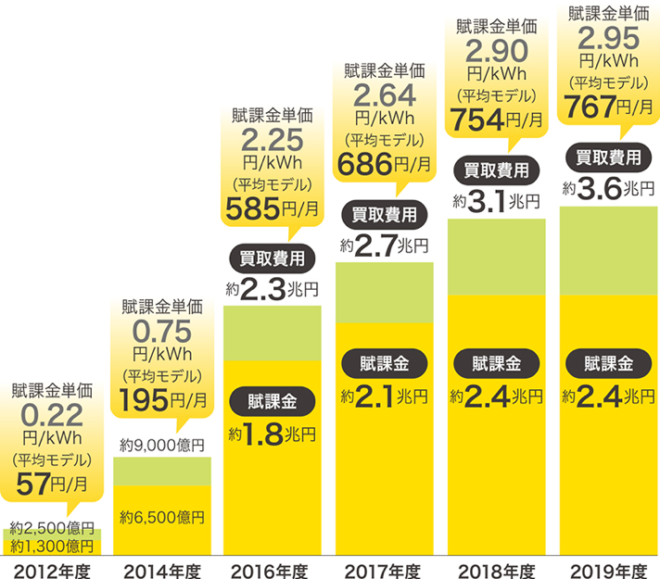

同制度では、割高な太陽光発電等を買い取るために、電気料金に「賦課金」を上乗せして徴収してきた(図1)。

この賦課金は年間2.4兆円に達している。他方で同制度によるCO2の削減量は日本全体の2.5%である。

つまり、1%のCO2削減のために1兆円が掛かっている。

「1%イコール1兆円」というのは覚えやすいので、ぜひ記憶して頂きたい。

以下、詳しく計算を紹介しよう。

図 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金の推移

出典:資源エネルギー庁 (注1)

固定価格買取制度では幾ら費用が掛かり、どれだけのCO2削減効果があったか計算してみよう。

まず費用であるが、賦課金は図1のように、年間2.4兆円に上っている。

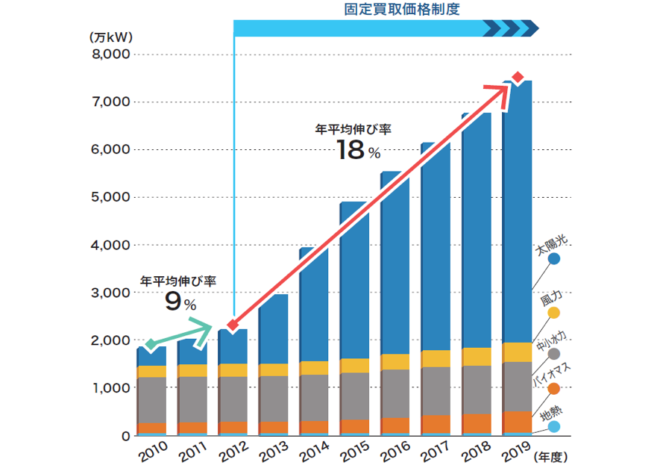

この賦課金を用いて、同制度のもとで大幅に再生可能エネルギーの発電設備容量は増加した(図2)。

図 2 固定価格買取制度による太陽光発電等の導入量

出典:資源エネルギー庁 (注2)

以下では、これによるCO2削減効果を計算する。

2012年から2019年までの再エネ発電量の増加を全て固定価格買取制度によるものとみなそう。

2012年から2019年までの再エネ(水力、太陽光、風力、地熱、バイオマス)発電電力量の増分は778億kWhで、これは2019年の日本の発電電力量の7.60%を占めていた注3)。

もしもこの再生可能エネルギーの導入がなければ他の発電が比例的に増えていたと考えると、固定価格買取制度は日本の発電部門のCO2を7.60%だけ削減したことになる。

では、これは日本の温室効果ガス排出量をどれだけ減らしたのだろうか。

日本の温室効果ガス排出量は2019年に12.12億トンだった注4)。

これに対して、発電部門のCO2排出量は3.96億トンで、日本の温室効果ガス排出量の32.6%だった注5)。

以上から、固定価格買取制度によるCO2削減量は、日本全体の温室効果ガス排出量のうち7.60%×32.6%=2.48%だった、という計算になる。

2.4兆円の賦課金で2.48%のCO2削減なので、1%の削減あたり約1兆円がかかっている、と言う計算になる。

なお、以上の計算についてさらに詳しくは別途「研究ノート」にまとめてあるので参照されたい注6)。

注1)経済産業省 資源エネルギー庁 日本のエネルギー 2020年度版 「エネルギーの今を知る10の質問」、広報パンフレット

https://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/energy2020/002/#section3

注2)経済産業省 資源エネルギー庁 日本のエネルギー 2020年度版 「エネルギーの今を知る10の質問」、広報パンフレット

https://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/energy2020/002/#section3

注3)発電電力量の推移。令和元年度(2019年度)におけるエネルギー需給実績(確報) 令和3年4月資源エネルギー庁総務課戦略企画室

https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/total_energy/pdf/honbun2019fyr2.pdf

注4)国立環境研究所 2019年度(令和元年度)の温室効果ガス排出量(確報値)について

https://www.nies.go.jp/whatsnew/20210413/20210413.html

注5)国立環境研究所 日本の温室効果ガス排出量データ(部分)

https://www.nies.go.jp/gio/aboutghg/index.html

注6)杉山大志、「研究ノート 1%=1兆円――固定価格買取制度の費用対効果」

https://cigs.canon/article/20210707_6021.html

■

関連記事

-

ユダヤ人は祈りのときにヒラクティリーという帽子をかぶる。そこから出た紐が右手と左手に結ばれる。右手はユダヤでは慈愛を象徴し「あなたの行いが慈愛に満ちるように、そしてそれが行き過ぎないように」、左手は正義を象徴し「あなたが正義を振りかざしすぎないように」という意味を込めているそうだ。

-

前回に続いて、環境影響(impact)を取り扱っている第2部会報告を読む。 今回のテーマは食料生産。以前、要約において1つだけ観測の統計があったことを書いた。 だが、本文をいくら読み進めても、ナマの観測の統計がとにかく示

-

12月4日~14日、例年同様、ドバイで開催される気候変動枠組み条約締約国会合(COP28)に出席する。COP6に初参加して以来、中抜け期間はあるが、通算、17回目のCOPである。その事前の見立てを考えてみたい。 グローバ

-

この頃、10年も前にドイツで見た映画をよく思い出す。『In Time』(邦題『TIME/タイム』)。冒頭に荒れ果てた街の絶望的なシーン。人々はみすぼらしく、工場では産業革命時代のままのような錆び付いた機械がどうにかこうに

-

経済産業省の有識者会議がまとめた2030年の望ましい電源構成(エネルギーミックス)案は、政治的な思惑に左右され、各種電源の数字合わせに終始した印象が強く残った。エネルギーは暮らしや産業を支える国の重要な基盤である。そこにはイデオロギーや政治的な主張を持ち込むべきではなく、あくまで現実を踏まえた冷静な政策判断が求められる。だが、有識者会議では日本のエネルギーのあるべき将来像について、骨太な議論はみられなかったのは残念だ。

-

SDGsの前身は2000年に国連で採択されたMDGs(Millennium Development Goals、ミレニアム開発目標)です。2015年を最終年とし、貧困や乳児死亡率の削減、環境問題など8分類21項目を掲げた

-

今年は第7次エネルギー基本計画(エネ基)の年である。朗報は河野太郎氏の突撃隊である再エネタスクフォースと自然エネルギー財団が、エネ基の議論から排除されることだ。それを意識して朝日新聞は、再エネ擁護のキャンペーンを張り始め

-

2025年7月31日の北海道新聞によると、「原子力規制委員会が泊原発3号機(後志管内泊村)の審査を正式合格としたことを受け、北海道電力は今秋にも電気料金の値下げ幅の試算を公表する」と報じられた。北海道電力は2025年8月

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間