「2030年CO2排出46%削減」は曇・雨の日に停電になる数字だ

yangphoto/iStock

政府が2021年7月に発表した「2030年CO2排出46%削減」という目標では、年間の発電電力量(kWh)の総量を現在の1兆650億kWhから9400億kWhに低減(=省エネ)した上で、発電電力量の配分を、再エネ38%、原子力22%、LNG火力20%、石炭火力19%にするという目標になっている。ここに使われている電力量(kWh)という数字は、いつどこで発電した電力であるかに係わらず、発電kWに発電時間hを掛けて得られる数字を足し算したものである。

一方、毎日の瞬間瞬間の電力は、発電量が需要を上回っていなければ、電力不足となり、停電に至る。従って、2030年目標が現実的か否かを判断するためには、電力配分目標を達成しようとした場合の各電源の発電規模(kW)がその時の需要を上回っているか否かをチェックする必要がある。つまり、瞬間最大電力需要(ピーク需要電力)を調べ、その時に稼働している電源の発電総量と比較して、過不足をチェックすることになる。

以下、順を踏んで、検討していく。

まず、日本のピーク需要電力を算定すると、以下のようになる。

現在のピーク需要電力は1億6000万kWであるが、2030年までの省エネでピーク需要電力も発電電力量と同程度の比率で低減できると考えると、2030年のピーク需要電力は、

1億6000万kW ×(2030年電力目標9400億kWh/現在値1兆650億kWh)= 1億4000万kW

となる。

このピーク需要電力を2030年目標の電源配分で供給することになる。

次は電源側の数字である。

再エネの発電規模については、2030年目標として数値が提起されており、太陽光1億kW、風力2000万kW、水力5060万kWとなっている。

この目標において、太陽光発電は、晴れた時しか発電しないので再エネ電力量38%を達成するためには1億kWをフルに発電させる必要がある注1)。

なお、年間発電量の計算においては、晴れの日が1年間の半分(180日)、その日の7時間(年間平均)フルパワーで発電できるとして取り扱う。

原子力の規模は、22%の供給を確保するために以下のような数値となる。

2030年の発電電力量9400億kWhの22%を、(1年=)8760時間で発電するための原子力発電の規模は、

9400 × 10⁴万kWh × 0.22/8760h = 2360万kW

となる。(原子力の設備利用率を75%とすると、発電設備の規模は、2360/0.75 =3200万kW、原発32基相当になる。)

火力の発電規模は、39%まで低減するために、以下のような数値に減らしていくことになる。

2030年の発電電力量9400億kWhの39%にまで火力発電を減らす場合、(1年=)8760時間の内、太陽光が発電している180日 × 7時間=1260時間を除き、7500時間で発電することになるため、必要な火力発電の規模は、

9400 × 10⁴万kWh × 0.39/7500h = 4900万kW

となる。(火力の設備利用率を90%とすると、発電設備の規模は、4900万/0.9 = 5400万kW)

以上の電源別発電規模をベースに、ピーク需要電力が供給可能か否かを考察する。

晴天の日は、太陽光が1億kW発電するので、原子力2360万kWと、水力の一部1640万kWで合計1億4000万kWとなり、供給力は確保される。

曇・雨の日の場合、太陽光発電がほぼゼロになる。この日の発電能力は、原子力の2360万kWと水力の5060万kW全部を加えても7420万kWなので、火力で補うことになる。火力発電の規模は、火力の削減目標39%を達成するために、4900万kWまで引き下げられているので、全体発電能力は、2360万 + 5060万 + 4900万 = 1億2320万kWとなる。ピーク需要電力1億4000万kW - 発電能力1億2320万kW =1680万kWの電力が不足となる。

つまり、曇・雨の日で、産業経済が予定通りに動いて電力需要がある日に、停電が起こるということである。(風力発電は風がどのように吹くかわからないので計算に入れることができない注2))

夜間はどうかというと、電力需要がピーク需要電力の半分くらいに低下する(=7000万kW)ので、太陽光が無くても、火力4900万kW+原子力2360万kW =7260万kWという形で電力需要は満たせる。

以上を纏めると、2030年にCO2排出を46%減らすという目標は、電力の観点からは、

- 晴天の日は電力が余るほど十分に足りる

- 曇・雨の日はピーク時間帯に電力が不足して停電に至る

- 夜間は安定電源のみで電力が足りる

ということになる。

政府は、何故、こういう簡単な計算を明示せずに、カッコ良さのみの目標で国民を惑わそうとするのか?火力を39%に減らして、原子力を22%に抑え、太陽光ばかりを増やしたら、曇・雨の日に停電に陥るのはほぼ自明の理ではないか。

曇・雨の日の停電を安定的に回避できるエネルギー政策を再検討して提示し直すべきである。

■

(注1)太陽光発電の割合が2桁%になると、不安定電力を安定化するための制御が必要になり、太陽光の電力を送電線に受入れるのを制限する必要が生じるが、2030年目標の数字では、1億kWの太陽光発電が送電系統に受け入れられる前提になっている(不合理であるが)ので、その取扱い方を流用する。

(注2)風力発電は、風の変化が予測不能なので電力設備規模の計算に入れられないが、もし仮に、風力の平均的な年間設備利用率なみの発電が常時できるとしたら、どのくらい事態は改善されるか?

2030年目標の陸上風力の設備規模1590万kW、設備利用率20%、洋上風力の設備規模370万kW、設備利用率30%をベースに計算すると、以下のようになる。

1590万kW × 0.2 + 370万kW × 0.3 = 430万kW

つまり、曇・雨の日の電力不足量1680万kWの4分の1程度を補うだけで、停電を回避できることにはならない。

関連記事

-

以前、CO2による海洋酸性化研究の捏造疑惑について書いた。 これを告発したクラークらは、この分野で何が起きてきたかを調べて、環境危機が煽られて消滅する構図があったことを明らかにした。 下図は、「CO2が原因の海洋酸性化に

-

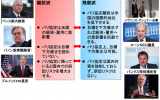

トランプ政権のエネルギー温暖化対策やパリ協定への対応に関し、本欄で何度か取り上げてきたが[注1]、本稿では今年に入ってからのトランプ政権の幹部人事の影響について考えて見たい。 昨年半ば、米国がパリ協定に残留するか否かが大

-

米軍のソレイマニ司令官殺害への報復として、イランがイラク領内の米軍基地を爆撃した。今のところ米軍兵士に死者はなく、アメリカにもイランにもこれ以上のエスカレーションの動きはみられないが、原油価格や株価には大きな影響が出てい

-

1月12日の産経新聞は、「米マクドナルドも『多様性目標』を廃止 トランプ次期政権発足で見直し加速の可能性」というヘッドラインで、米国の職場における女性やLGBT(性的少数者)への配慮、『ポリティカルコレクトネス(政治的公

-

スワッ!事故か!? 昨日1月30日午後、関西電力の高浜原子力発電所4号機で原子炉が自動停止したと報道された。 関西電力 高浜原発4号機が自動停止 原因を調査 「原子炉内の核分裂の状態を示す中性子の量が急激に減少したという

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は「ニコ生アゴラ」という番組をウェブテレビの「ニコニコ生放送」で月に1回提供している。4月10日の放送は「汚染がれきを受け入れろ!?放射能に怯える政治とメディア」だった。村井嘉浩宮城県知事(映像出演)、片山さつき自民党参議院議員、澤昭裕国際環境経済研究所長、高妻孝光茨城大学教授が出演し、司会はアゴラ研究所の池田信夫所長が務めた。

-

ロシアによるドイツ国防軍傍受事件 3月2日の朝、ロシアの国営通信社RIAノーボスチが、ドイツ国防軍の会議を傍受したとして、5分間の録音を公開した。1人の中将と他3人の将校が、巡航ミサイル「タウルス」のウクライナでの展開に

-

国際環境経済研究所(IEEI)版 衝撃的な離脱派の勝利 6月24日、英国のEU残留の是非を問う国民投票において、事前の予想を覆す「離脱」との結果が出た。これが英国自身のみならず、EU、世界に大きな衝撃を与え

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間