バイデン政権の50-52%削減目標に黄色信号

adamkaz/iStock

バイデン政権は温暖化防止を政権の重要政策と位置づけ、発足直後には主要国40ヵ国の首脳による気候サミットを開催し、参加国に2050年カーボンニュートラルへのコミットや、それと整合的な形での2030年目標の引き上げを迫ってきた。

日本が13年比26%減から46%減に大幅に目標引き上げを行ったのも気候サミットに向け、ケリー特使からのプレッシャーも大きかった。米国自身も率先垂範するとの考えからオバマ政権の2025年26-28%減(2005年比)を2030年50-52%減に大幅に引き上げた。

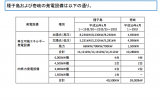

しかし米国の50-52%目標の裏付けとなる施策は導入されておらず、未だ「絵に描いた餅」のままである。2021年3月には選挙公約を踏まえ、5年間2.2兆ドルの大規模インフラ計画を発表したが、共和党との超党派法案とするため、5年間1兆ドルに大幅に圧縮された(新規財政支出は5500億ドル)。同計画は交通インフラ中心であり、当初案に盛り込まれていた気候変動対策の多くは削除された。

超党派インフラ法案は8月に上院、11月に下院で可決され、バイデン大統領の署名をへて成立したが、温暖化予算が大幅に削られたことに不満たらたらの上院民主党は社会保障、気候変動対策等を盛り込んだ10年間3.5兆ドルの予算決議を50対49で採択した。財源は富裕者向け増税及び法人税増税であり、決議には電力部門の脱炭素化をめざすクリーン電力パフォーマンス給付(CEPP)や炭素汚染者輸入課金(Carbon Polluter Import Fee)が盛り込まれている。

上記決議案に基づき、民主党はフィリバスターの対象とならない財政調整措置を企図して法案(Building Back Better法案)策定作業に入ったが、そのプロセスで党内穏健派とリベラル派の対立が顕在化した。

中道・穏健派であり、法案成否の鍵をにぎるマンチン上院エネルギー天然資源委員長(ウェストバージニア州)が巨額財政支出に伴うインフレ懸念や石炭産業への影響等を理由に法案に難色を示したため、バイデン政権は予算規模を1.75兆ドルに縮小し、富裕層課税、CEPPも取り下げた。総額は縮小したとはいえ、気候変動関連支出は再エネ、電気自動車への補助金等、5500億ドルにのぼる。下院は11月に1.75兆ドルのBuilding Back Better法案を可決した。

バイデン政権は総額の縮小でマンチン上院議員の支持をとりつけられると見込んでいたが、12月に入り、マンチン上院議員は法案に対してノーを突き付けた。その理由は、

- 超党派の議会予算局の試算では法案の真のコストは5兆ドルにのぼり、法案が実施されれば米国経済に巨額の債務とインフレ圧力をもたらすこととなる。これはガソリン価格、食品価格、電力料金の際限ない上昇に直面した米国の勤労者を直撃する。

- オミクロン株が拡散し、中国やロシアの地政学的脅威が高まる中、債務の上昇は我々の対応能力を阻害する

- 法案が実施されれば電力網の信頼性をリスクを高め、外国のサプライチェーンへの依存度を増すことになる。我々は超党派でクリーンエネルギー技術を支援してきたが、技術や市場が許容すする以上のスピードで行うことはテキサスやカリフォルニアの停電のような結果をもたらす。

これに対し、民主党左派のサンダース上院予算委員長やアレクサンドリア・オカシオ・コルテス下院議員は強く反発している。

バイデン大統領は引き続きマンチン議員との調整をあきらめていないと言われているが、法案が不成立となれば、米国の50-52%目標の達成は不可能となる。議会を通さず、既存法制の拡大解釈による規制的措置を導入した場合、共和党が有力な州で訴訟が提起されることが予想される。既存法の拡大解釈については、トランプ政権時代に保守派が多数派となった最高裁で覆される可能性が高い。

2021年はバイデン政権発足1年目であり、温暖化で威勢の良い発言が目立つ。しかし発足当時60%を超えていた支持率は40%を切る水準まで落ち込み、米国民の最大の懸念はガソリン価格や食品価格の上昇である。

COP26の翌週に行われたフォックスニュースの世論調査では国の団結、経済、移民、中国、アフガンいずれも不支持が支持を大きく上回っており、温暖化政策でも不支持が支持を上回っている。2022年10月の中間選挙では共和党の優勢が予想されている。

「バスに乗り遅れるな」とドイツの勝利を信じて戦争に突入した大日本帝国の失敗の歴史を繰り返してはならない。米国がどちらの方向に向かうのかを慎重に見極め、自縄自縛を避けることが肝要だ。

関連記事

-

菅首相の所信表明演説の目玉は「2050年までに温室効果ガス排出ゼロ」という目標を宣言したことだろう。これは正確にはカーボンニュートラル、つまり排出されるCO2と森林などに吸収される量の合計をゼロにすることだが、今まで日本

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

電力危機の話で、わかりにくいのは「なぜ発電所が足りないのか」という問題である。原発が再稼動できないからだ、というのは正しくない。もちろん再稼動したほうがいいが、火力発電設備は十分ある。それが毎年400万kWも廃止されるか

-

今年は、太平洋戦争(大東亜戦争)終結70周年であると同時に、ベトナム戦争(第2次インドシナ戦争)終結40周年でもある。サイゴン陥落(1975年4月30日)と言う極めてドラマティックな形で終わったあの悲劇的な戦争については、立場や年齢によって各人それぞれの思いがあろうが、筆者にとっても特別な思いがある。

-

以前にも書いたことであるが、科学・技術が大きく進歩した現代社会の中で、特に科学・技術が強く関与する政策に意見を述べることは、簡単でない。その分野の基本的な知識が要るだけでなく、最新の情報を仕入れる「知識のアップデート」も

-

まえがき エネルギーは食料と同じで、我々の生活に必須である。日本のエネルギー自給率は今10%にも届かないので、需要の90%以上を海外から買っている。一方食料の自給率は40%程度だが、やはり残り60%を海外に依存している。

-

アゴラ研究所の運営するGEPRはサイトを更新しました。

-

2018年4月全般にわたって、種子島では太陽光発電および風力発電の出力抑制が実施された。今回の自然変動電源の出力抑制は、離島という閉ざされた環境で、自然変動電源の規模に対して調整力が乏しいゆえに実施されたものであるが、本

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間