2021年世界の太陽光発電の入札価格を振り返る:日本との驚きの差

alphaspirit/iStock

太陽光発電や風力発電のコストに関して我が国ではIEAなどの国際機関の研究報告結果で議論することが多いが、そもそも統計化するタイムラグが大きい事、統計処理の内容が明らかにされないためむしろ実際の入札での価格を見るほうが遥かに直近の現実を見るには有効と思い、何年か前からその数字を追っていたが、昨年のデータで注目したものを紹介したい。

世界と日本の最低落札価格

(1)中東や中南米の最も太陽光が安い地域

<サウジアラビア 2021年4月>

サウジアラビアでは、昨年4月に最高実力者のMohammad bin Salman bin Abdulaziz王子がみずから、60万kWのAl Shuaiba PV IP projectの最低入札価格が1.04セント/kWhだったことを発表した。これは世界で歴代最低価格であり、一昨年の同規模のプロジェクトが1.61セントだったことを考えると実に1年で30%以上価格が低下したことを意味する。

なお、サウジアラビアは2023年までに太陽光発電を2000万kWまで拡大する計画である。

<チリ 2021年9月>

チリでは9月に2.31TWh/年分の再生可能エネルギー発電の入札を行ったが、その中で最低価格はカナディアンソーラーの子会社が応札した太陽光発電の1.332セント/kWhであったことが発表された。

(2)中央アジア

<ウズベキスタン 2021年5月>

20万kWの太陽光の入札が行われ最低入札価格は、UAEのMASDARの応札価格1.80セント/kWhであったことが発表された。もちろんこの地域のこれまでの最低価格である。中東で低価格競争を勝ち抜いている再生可能エネルギー会社が中東から更にこれら地域へ進出していることがわかる。

(3)南欧地域

スペイン、ポルトガル、イタリアなどの南欧地域は緯度的には日本の東北地方から北海道にかけてと同じであり、中東に比べると日照条件は悪いが、この地域でも2セントを下回る入札が出てきた。

<スペイン 1月>

20.4万kWの太陽光発電のオークションが行われ、最低応札価格は1.498€セント/kWh=1.80セント/kWhであったと発表があった。またスペイン当局によると全体として2017年に行われたオークションより入札価格は約80%低下したとのことだった。

<(参考)ポルトガル 2020年>

スペインの入札価格は気象条件からすると驚くべき低価格だが2020年のポルトガルで行われた70万kWhの入札価格 1.316セント/kWhには届かなかった。

(4)中欧(ドイツ、ポーランド)とロシア

日照条件で日本より遥かに不利なドイツやポーランドでも低価格入札が相次いだ。

<ドイツ 4月>

3.33 Eurocents/kWh=3.78セント/kWh

<ポーランド 12月>

PLN 207.85/MWh=5.078セント/kWh

<ロシア 9月>

RUB4.33/kWh=5.9セント/kWh

ロシアは日本と並んで世界で一番太陽光発電のコストが高い国と言われていたがこのときの結果は日本のオークションより約35%も安いものであった。

(5)日本の太陽光発電の入札価格

11月26日に発表になった太陽光発電の入札価格は10.23~10.40円/kWhで、全部がシーリング価格(10.50円/kWh)にかなり近い価格で決まっていて、2021年は一度も10円/kWh=8.8セント/kWhを切ることがなかった。

入札価格の低下の要因

(1)競争の激化

太陽光発電には、中東ではACWAやMASDARのような太陽光発電会社の他にフランスのEDFやイタリアのENELのような電力会社やフランスTOTALのような石油会社も参入しており、大規模なオークションには世界中から数十社以上の参加がある。

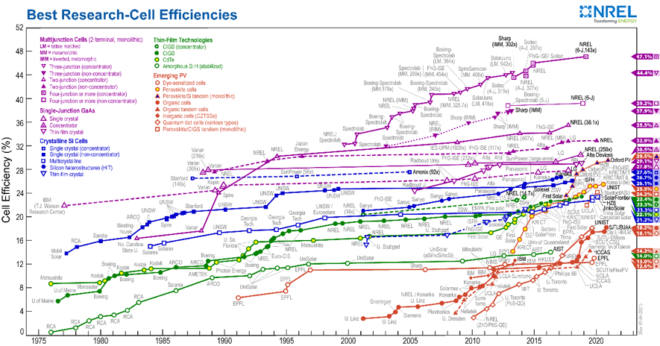

(2)技術開発の進展

日本ではもはや太陽光発電は「枯れた技術で、コモドティ化」と言う人が増えたが、実際にはまだまだ激しい技術開発が続いており、それが近年のコスト低減に大いに貢献している。

各種新技術の効率向上

出典:NREL

今後の展開

現状は過渡期で潜在化していないが、今後5年ないし10年で太陽光発電の大規模導入に成功した国は電気価格が、特に工業用で下がる可能性がある。

また工場に専用で電源供給する場合は、安定性が最も重要な精密加工では利用が難しいものの素材産業などとは親和性は高いと思われる。

現にUAEではアルミニウム精錬工場を建てて、太陽光発電所から安価な電力を供給する計画であり、既にBMWがそのアルミニウムの購入に前向けの姿勢を示している。

UAEもBMWもグリーンを強調しているが、本音は「安価な電力による安価なアルミの供給」だろう。このままでは我が国の産業競争力に不利になる懸念が大きい。

UAEの太陽光と太陽熱を使ったアルミ工場の想像図

出典:Gulf Business誌

関連記事

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 以前、IPCC報告の論点㉙:縄文時代の北極海に氷はあった

-

IAEA(国際原子力機関)の策定する安全基準の一つに「政府、法律および規制の安全に対する枠組み」という文書がある。タイトルからもわかるように、国の安全規制の在り方を決める重要文書で、「GSR Part1」という略称で呼ばれることもある。

-

福島原発の事故により、事故直前(2010年度)に、国内電力供給の25% を占めていた原発電力の殆どが一時的に供給を停止している。現在、安全性の確認後の原発がどの程度、再稼動を許可されるかは不明であるが、現状の日本経済の窮状を考えるとき、いままで、国民の生活と産業を支えてきた原発電力の代替として輸入される化石燃料は、できるだけ安価なものが選ばれなければならない。

-

東京大学公共政策大学院教授の関啓一郎氏に、「電力・通信融合:E&Cの時代へ — 通信は電力市場へ、電力は通信融合に攻め込めもう!」というコラムを寄稿いただきました。関教授は、総務官僚として日本の情報通信の自由化や政策作成にかかわったあとに、学会に転身しました。

-

企業で環境・CSR業務を担当している筆者は、様々な識者や専門家から「これからは若者たちがつくりあげるSDGs時代だ!」「脱炭素・カーボンニュートラルは未来を生きる次世代のためだ!」といった主張を見聞きしています。また、脱

-

小泉進次郎環境相が「プラスチックが石油からできていることが意外に知られていない」と話したことが話題になっているが、そのラジオの録音を聞いて驚いた。彼はレジ袋に続いてスプーンやストローを有料化する理由について、こう話してい

-

(前回:米国の気候作業部会報告を読む⑫:CO2の価格は何ドルなのか) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発表さ

-

日本原電敦賀発電所2号機の下に活断層があるか、そして廃炉になるかという議論が行われエネルギー関係者の関心を集めている。それをめぐる原子力規制委員会、政府の行動が、法律的におかしいという指摘。この視点からの問いかけは少なく、この論考を参考にして議論が広がることを期待したい。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間