節電ポイントより「再エネピーク課金」を

夏の電力不足の対策として、政府が苦しまぎれに打ち出した節電ポイントが迷走し、集中砲火を浴びている。「原発を再稼動したら終わりだ」という批判が多いが、問題はそう簡単ではない。原発を動かしても電力危機は終わらないのだ。

電力自由化で火力の固定費が回収できなくなった

2000年代に八田達夫氏などが電力オークションを提案したとき想定されていたのは火力と原子力だったが、今回の電力不足の最大の問題は、天気まかせでコントロールできない再エネが増えたことだ。

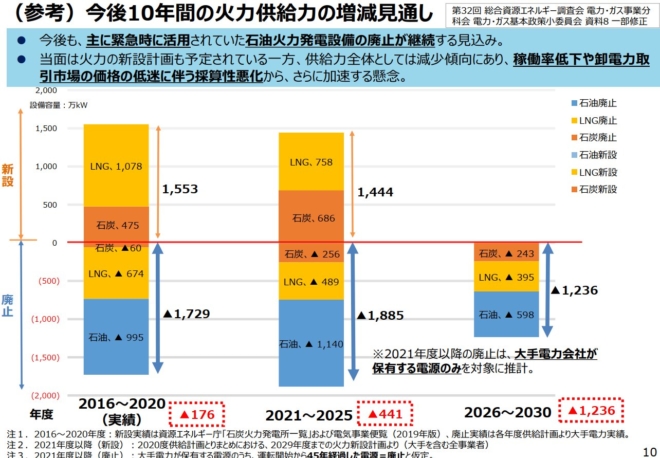

再エネがマイナーだったころは、多少足りなくても大手電力(旧一電)が尻ぬぐいしてくれたが、2016年に発送電分離が始まったときから大手電力は尻ぬぐいをやめ、火力を廃止し始めた。次の図のように、2030年までに火力は1600万kW以上も純減する予定だ。これは九州電力の総発電量が丸々なくなるぐらいの量である。なぜこんなことになったのか。

エネ庁資料より

一つの原因は2030年までに温室効果ガスを46%減らすというエネルギー基本計画だが、もう一つは供給責任のない新電力が大量に参入したことだ。昔の総括原価主義のころは、大手電力が地域独占する代わりに供給責任を負っていたが、新電力はオークションの落札価格で売るだけで、その供給量が足りるかどうか考えない。

再エネはFITで固定費を回収できるので、余剰電力のオークションではkWh当たりの限界費用で応札できるが、火力は燃料費がかかるので固定費が回収できない。しかも火力は再エネの発電していないときしか電力を売れないので、稼働率が落ちて撤退する。これは一時的な不足ではなく、電力システム改革の制度設計ミスなのだ。

設計ミスを認めないで開き直る松村敏弘氏

ところがそういう批判に対して、この制度を設計した松村敏弘氏は「電力逼迫に騒ぎすぎだ」と開き直っている。今年3月に電力逼迫警報が出た原因は3つの稀な偶然が重なったことだから、停電のリスクをゼロにする必要はないという。

ゼロエミッション社会実現に向けて変動再エネが増加していく中で、需給逼迫が起こる度に危機とあおり立て、古い電力村の発想に基づく制度への揺り戻しが起これば、ただでさえ高い電力コストはどこまで高くなるかわからないし、既にその兆候が現れていると懸念している。

「古い電力村」という言葉に、旧一電を敵視して新電力の利益をはかる松村氏の立場がよく出ている。彼は「旧一電が火力を安易にたたむのが電力不足の原因だ」と批判するが、それこそ電力自由化の目的としたインフラ効率化ではないのか。

ゼロリスクを目ざすべきではないというのは正しいが、効率化による値下げは実現したのか。大停電リスクが高まった上に電気代が20%以上も上がった電力自由化は、再エネ業者以外の誰の利益になったのか。

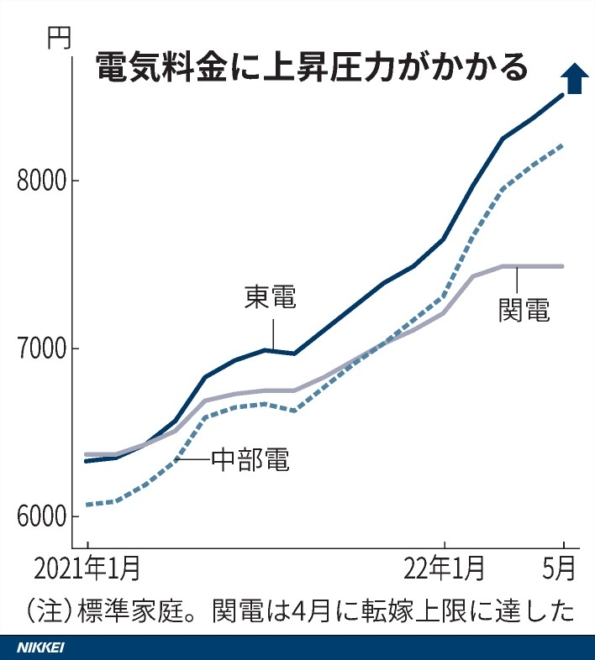

日本経済新聞より

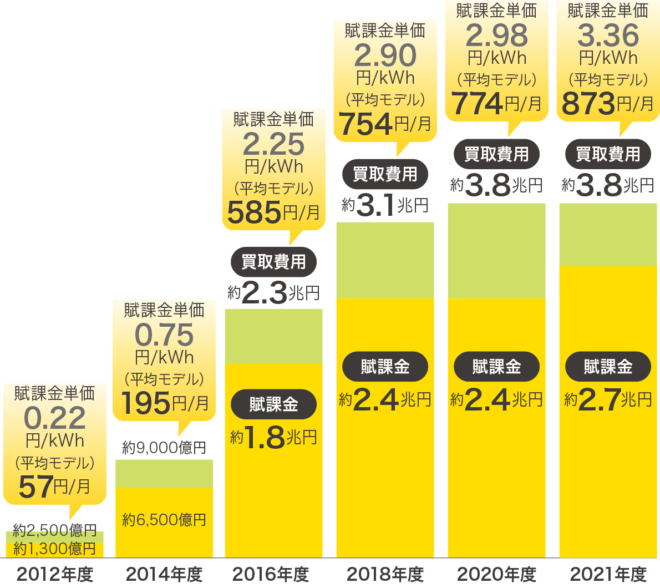

これはウクライナ戦争などの要因もあるが、最大の要因は「ゼロエミッション社会実現に向けて変動再エネが増加」したことだ。昨年のFIT賦課金は2.7兆円。家計負担になるだけでなく、産業用では電気料金の20%にのぼる。固定価格で全量買い取りを義務づけるFITは統制経済であり、電力自由化とは相容れない。

エネ庁資料より

2012年に40円/kWhで買い取りの決まった業者は、何も企業努力しなくても20年間同じ価格で売れるので、ピーク時に需要が増えても発電量を増やさない。今年からFIPが始まったが、これからもFIT賦課金は増え続け、2030年までに総額40兆円に及ぶ。

エネルギー政策の優先順位を考え直そう

このように日本の電力システム改革は、発送電分離(電力インフラ効率化)と再エネFIT(脱炭素化)という矛盾する制度改革を同時にやったため、再エネという不安定な電源に補助金を出す逆インセンティブになった。おかげで莫大な利益が確実に上がる再エネに投資が集中し、火力が過少投資になったのだ。

それが今の混乱の原因なので、競争条件を対等にする必要がある。20年買い取る約束のFIT補助金を今から打ち切るわけには行かないが、これまで再エネ業者のあげた超過利潤を還元させる再エネピーク課金を創設してはどうだろうか。

電力需給の逼迫している真夏と真冬の時期に限って、バックアップ設備をもたない再エネ業者に政府が従量課金し、それを小売り料金に上乗せする。節電要請するより、ピーク時の電気料金を上げて価格メカニズムで解決すべきだ。

本来の電力自由化はそういう目的だったが、ピーク時にも固定価格で買い取るFITが価格メカニズムを阻害しているので、火力との競争条件を対等にするのだ。このような発電側課金はこれまでも提案されているが、河野太郎氏を初めとする再エネ議連の反対で実現していない。

電力需給の逼迫している今は、エネルギー政策の優先順位を考え直すときである。脱炭素化は緊急でも最優先でもない。2050年に日本がゼロエミッションにしても、地球の平均気温は0.01℃も下がらない。電力需給を改善してから、100年単位でゆっくり考えればいい。

関連記事

-

広島高裁の伊方3号機運転差止判決に対する違和感 去る12月13日、広島高等裁判所が愛媛県にある伊方原子力発電所3号機について「阿蘇山が噴火した場合の火砕流が原発に到達する可能性が小さいとは言えない」と指摘し、運転の停止を

-

欧州の環境団体が7月に発表したリポート「ヨーロッパの黒い雲:Europe’s Dark Cloud」が波紋を広げている。石炭発電の利用で、欧州で年2万2900人の死者が増えているという。

-

ウクライナ戦争の帰趨は未だ予断を許さないが、世界がウクライナ戦争前の状態には戻らないという点は確実と思われる。中国、ロシア等の権威主義国家と欧米、日本等の自由民主主義国家の間の新冷戦ともいうべき状態が現出しつつあり、国際

-

報道にもあったが、核融合開発のロードマップが前倒しされたことは喜ばしい。 だが残念ながら、いま一つ腰が引けている。政府による原型炉建設へのコミットメントが足りない。 核融合開発は、いま「実験炉」段階にあり、今後2兆円をか

-

丸川珠代環境相は、除染の基準が「年間1ミリシーベルト以下」となっている点について、「何の科学的根拠もなく時の環境相(=民主党の細野豪志氏)が決めた」と発言したことを批判され、撤回と謝罪をしました。しかし、この発言は大きく間違っていません。除染をめぐるタブーの存在は危険です。

-

前回に続いて、環境影響(impact)を取り扱っている第2部会報告を読む。 米国のロジャー・ピールキー・ジュニアが「IPCCは非現実的なシナリオに基づいて政治的な勧告をしている」と指摘している。許可を得て翻訳したので、2

-

また大手炭素クレジット会社の社長が逮捕されました。 気候変動ウィークリー#539 -炭素詐欺の終焉は近いのか?- ハートランド研究所 今週初め、現存する最大のカーボンオフセット/クレジット取引の新興企業のひとつであるAs

-

政府のエネルギー・環境会議による「革新的エネルギー・環境戦略」(以下では「戦略」)が決定された。通常はこれに従って関連法案が国会に提出され、新しい政策ができるのだが、今回は民主党政権が残り少なくなっているため、これがどの程度、法案として実現するのかはわからない。2030年代までのエネルギー政策という長期の問題を1年足らずの議論で、政権末期に駆け込みで決めるのも不可解だ。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間