脱炭素化でガソリンは値上がりするか

ガソリン価格が1リットル170円を上回り、政府は価格をおさえるために石油元売りに補助金を出すことを決めました。他方で政府は、脱炭素化で化石燃料の消費を減らす方針です。これはいったいどうなってるんでしょうか。

レギュラーガソリンの小売価格の全国平均は24日時点で1リットル当たり170.2円に

政府は、価格を抑えるため、石油元売り会社に補助金を出す異例の対策を、初めて発動する方針を明らかにしました。27日以降に適用されますhttps://t.co/ZYIQ6kt7UQ

— NHKニュース (@nhk_news) January 25, 2022

Q1. 脱炭素化って何ですか?

これは炭素を減らすことではなく、CO2(二酸化炭素)を減らすことです。具体的には、燃やすとCO2の出る化石燃料の消費を減らし、CO2が出ないようにすることです。

Q2. 化石燃料って何ですか?

遺跡を発掘して出てくる化石と同じように、地球に昔くらしていた生物が分解されて地下に沈み、圧縮されたり熱で温められたりして、燃えやすい成分に変化したのが化石燃料です。そのうち石油は微生物が圧縮されて液体になったものです。これを精製してガソリンや重油や灯油などをつくるので、ガソリンも化石燃料です。

Q3. 化石燃料の排出を減らすにはどうすればいいんですか?

いろんな方法がありますが、いちばん簡単なのは、化石燃料に税金をかける炭素税(カーボンプライス)です。たとえばガソリンに100%の炭素税をかければ、値段は2倍になるので、ドライバーのみなさんがガソリンを使わなくなってCO2の排出が減るわけです。タバコをなくすためにタバコ税を上げるのと同じです。

しかし増税は政治的に人気がないので、日本政府は石炭火力やガソリン車の禁止などの裁量的規制でCO2を減らそうとしています。これはコストがかからないようにみえますが、日本から製造業が逃げ出して雇用が失われ、国民はもっと大きなコストを負担することになります。

Q4. 炭素税はどれぐらいかかるんですか?

2050年にCO2の排出を実質ゼロにするという政府の目標を実現するには、ガソリンが170円になる程度では足りません。IEA(国際エネルギー機関)は、化石燃料への投資をゼロにして、その消費を90%減らさないといけないと試算しています。

ガソリンの消費を90%減らすには1リットル300円以上にし、ガソリンエンジンの自家用車は廃止するしかありません。電気代は2倍以上になります。再エネ100%にすると、電気代は4倍になります。

Q5. それなのに170円になったら補助金を出すのはどうしてですか?

世界的に資源価格が上がっているので、石油元売りの赤字を補填して卸値を下げる一時しのぎですが、資源価格が上がるのは一時的な現象ではありません。その原因は国連の「化石燃料への投資をゼロにする」という方針ですから、これが変わらない限り資源インフレは続きます。

ガソリンは原油を精製してつくるので、石油精製工場が減ると、ガソリンの供給が減って値段が上がるのです。脱炭素化とかカーボンプライスとか、わかりにくいことばを使っているから、岸田首相にも脱炭素化で家計負担が激増することが実感としてわからないのでしょう。

Q6. ガソリンが値上がりしたら、生活は苦しくなりますね?

でもそれが脱炭素化です。CO2を急激に減らすと、家計負担とのトレードオフ(あちら立てればこちらが立たず)がおこるのです。岸田さんは気候変動対策で「環境と経済成長の好循環」が起こるといっていますが、どういう好循環が起こるのか、具体的に示したことがありません。

Q7. もうかる企業もありますね?

電気自動車は脱炭素化でもうかる数少ない産業ですが、去年のテスラの販売台数は93万台。全世界で1000万台売るトヨタの1割にもなりません。自動車は衰退産業なので、今より大きくなることはありえない。

水素やアンモニアでもうかるのは、その設備をつくる会社だけで、それを使って発電する会社は、1キロワット時あたり約100円の水素を燃やして、20円以下の天然ガスと同じ電力をつくるので、大幅な赤字になります。政府がその損を埋める巨額の補助金を出さない限り、ビジネスとしては成り立たない。

Q8. 経済は成長するんでしょうか?

IEAは、2050年にCO2を「ネットゼロ」にするには、毎年4兆ドルのコストがかかると試算しています。これは世界のGDP(国内総生産)の5%ですが、リターンは気温が1.5℃下がるだけ。つまり脱炭素化で成長率は5%下がるのです。これが30年続くと、GDPは80%下がります。

政府が考えるべきなのは、そのコスト負担をどう公平にするかということです。「グリーン成長」などという幻想をふりまくから、脱炭素化で成長できると錯覚した企業が化石燃料投資をやめ、インフレが起こっているのです。

Q9. では政府も日経新聞も「脱炭素化で成長する」というのはなぜでしょうか?

経産省や環境省にとっては、脱炭素化にばらまく補助金を獲得でき、日経新聞にとっては脱炭素化の広告を取れるからでしょう。それにあおられて脱炭素化に投資した企業が莫大な赤字を出しても、それを救済する数十兆円の財源はありません。

民主党政権のやった再生可能エネルギーの固定価格買い取り(FIT)は大失敗だったので、岸田政権は二度とやらないでしょう。ガソリンが170円になったぐらいでビビる政権が、ガソリン価格が何倍にもなる炭素税をかけることはありえない。

Q10. 脱炭素化は必要ないんでしょうか?

気候変動対策は必要ですが、日本がCO2排出をゼロにしても、地球の平均気温は0.01℃も下がりません。排出量を急激に減らそうとすると莫大なコストがかかりますが、今回のガソリン騒動でわかったように、それは政治的に不可能なのです。

「グリーン成長」などという幻想を振りまくのをやめ、脱炭素化のメリットだけではなくコストを正直に明らかにし、どれぐらいコストを負担してもいいかという費用対効果を国民が判断すべきだと思います。

関連記事

-

洋上風力発電入札の経緯 そもそも洋上風力発電の入札とは、経済産業省が海域を調査し、風況や地盤の状況から風力発電に適していると判断された海域について、30年間にわたり独占的に風力発電を行う権利を、入札によって決定するという

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーの「バーチャルシンクタンク」であるグローバルエナジー・ポリシーリサーチ(GEPR)はサイトを更新しました。

-

COP26は成功、しかし将来に火種 COP26については様々な評価がある。スウェーデンの環境活動家グレタ・トウーンベリは「COP26は完全な失敗だ。2週間にわたってこれまでと同様のたわごと(blah blah blah)

-

昨年の福島第一原子力発電所における放射性物質の流出を機に、さまざまなメディアで放射性物質に関する情報が飛び交っている。また、いわゆる専門家と呼ばれる人々が、テレビや新聞、あるいは自らのブログなどを通じて、科学的な情報や、それに基づいた意見を発信している。

-

6月21日記事。ドイツ在住の日系ビジネスコンサルタントの寄稿。筆者は再エネ拡充と脱原発を評価する立場のようだが、それでも多くの問題を抱えていることを指摘している。中でも電力料金の上昇と、電力配電系統の未整備の問題があるという。

-

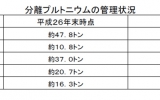

次にくる問題は、国際関係の中での核燃料サイクル政策の在り方の問題である。すなわち、日本の核燃料サイクル政策が、日本国内だけの独立した問題であり得るかという問題である。

-

トランプ大統領のパリ協定離脱演説 6月1日現地時間午後3時、トランプ大統領は米国の産業、経済、雇用に悪影響を与え、他国を有利にするものであるとの理由で、パリ協定から離脱する意向を正式に表明した。「再交渉を行い、フェアな取

-

この度の選挙において希望の党や立憲民主党は公約に「原発ゼロ」に類する主張を掲げる方針が示されている。以前エネルギーミックスの観点から「責任ある脱原発」のあり方について議論したが、今回は核不拡散という観点から脱原発に関する

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間