EUタクソノミーのその後:ドイツの欺瞞

MarioGuti/iStock

最大の争点

EUタクソノミーの最大の争点は、原子力発電を善とするか悪とするかの判定にある。

善すなわちグリーンと認定されれば、ESG投資を呼び込むことが可能になる。悪となれば民間投資は原子力には向かわない。その最終判定に圧力をかけているのがドイツ始めEU加盟5カ国(スペイン、オーストリアなど)の反原発連盟にあることは、すでに本論のシリーズで解説した。

欧州委員会の裁定―原子力は準グリーン

2021年末が一つの瀬戸際であった。

欧州委員会(EC)は2022年1月1日にその裁定を発表した。ECはタクソノミーにおいてその技術がグリーンとみなされるかどうかを規定する『委任法令(Delegated Act:DA)』において、一定条件下で原子力と天然ガスの利用をグリーン認定する方向で検討を開始したと発表した。一定条件下でグリーン、つまり〝準グリーン〟との裁定である。ECはEUの執行機関であるので、ECの発布するDAは法律であるから、EU諸国にはその遵守が求められる。

原子力の場合、この一定条件とは、原子力発電は低炭素であり気候変動の緩和に効果があるものの、核のごみつまり放射性廃棄物の管理ないしは処分において問題ありとされており、適格性に問題ありとされている。

放射性破棄物の処分場はスエーデン、フィンランド、フランスなどでは計画が進んでいるが、ドイツなどは全く先が見えないという問題がある。もっともドイツで先を見えなくしたのは、グリーン勢力であるのだが。

ドイツの欺瞞

この中途半端な準グリーンというDA裁定にはウラがある。

ドイツは5カ国連盟をバックし、原子力を準グリーンカテゴリに入れる条件として天然ガス火力も準グリーン認定せよというバーターを強く押し出してきた。つまり、原子力発電と天然ガス火力発電を〝抱き合わせにする〟商法だ。これはドイツにとって大きなメリットがある。

この抱き合わせ商売の結果、ドイツは今後も原子力発電および火力発電を使い続けられる道を開いたのである。お為ごかしと言うほかない。ズル賢いドイツ人の欺瞞に満ちたやり方である。

ドイツの世論〜ウクライナが鍵

最近の世論調査によれば、ドイツの原発継続vs原発廃止の世論調査結果は、双方ほぼ43%で拮抗している。今後ドイツの若者や右派中心に原発継続派が伸びる可能性がある。

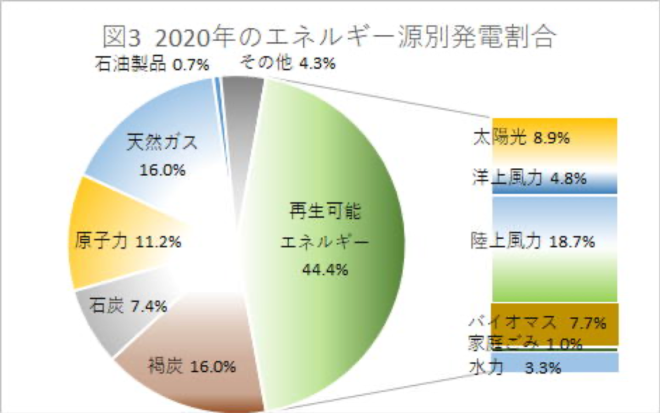

なぜなら、ドイツはEU諸国の中でも最も多量のCO2を大気中に垂れ流し続けてきた。その主要因は、自国で大量に採掘される褐炭を利用した火力発電である。褐炭は石炭の一種だが、褐色なのでそう呼ばれる。品質は石炭に劣る。

前のメルケル政権は、原子力も石炭・褐炭もやめると宣言した。原子力はともかくも、石炭や褐炭を止める分は天然ガスに置き換えざるを得ない。石炭と褐炭による発電は、全体の23.4%にも達している。天然ガスは現状で16%である。これが近々40%にもなる。

とするどこから天然ガスを調達するのか?

それは言わずと知れたロシアしかない。ロシアは今ウクライナ侵攻を狙っている。天然ガスパイプラインはウクライナを経由してヨーロッパに届く。

これらの事情が、国家セキュリティの観点からドイツの世論に重くのしかかることは間違ないだろう。

関連記事

-

サントリー、水クレジットの認証組織 資源の再生量評価 サントリーホールディングス(HD)は、地下への水の浸透量を増やすことで創出する「ウオータークレジット」など生物多様性クレジットの仕組み作りに乗り出した。 (中略) 水

-

エネルギー(再エネ)のフェイクニュースが(-_-;) kW(設備容量)とkWh(発電量)という別モノを並べて紙面解説😱 kWとkWhの違いは下記URL『「太陽光発電は原子力発電の27基ぶん」って本当?』を

-

以前、世界全体で死亡数が劇的に減少した、という話を書いた。今回は、1つ具体的な例を見てみよう。 2022年で世界でよく報道された災害の一つに、バングラデシュでの洪水があった。 Sky Newは「専門家によると、気候変動が

-

停電は多くの場合、電気設備の故障に起因して発生する。とはいえ設備が故障すれば必ず停電するわけではない。多くの国では、送電線1回線、変圧器1台、発電機1台などの機器装置の単一故障時に、原則として供給支障が生じないように電力設備を計画することが基本とされている(ただし影響が限定的な供給支障は許容されるケースが多い)。

-

福島原発事故の後で、日本ではエネルギーと原子力をめぐる感情的な議論が続き、何も決まらず先に進まない混乱状態に陥っている。米国の名門カリフォルニア大学バークレー校の物理学教授であるリチャード・ムラー博士が来日し、12月12日に東京で高校生と一般聴衆を前に講演と授業を行った。海外の一流の知性は日本のエネルギー事情をどのように見ているのか。

-

東京都の「2030年カーボンハーフ」の資料を見て愕然としたことがある。 工場のエネルギー消費が激減している。そして、都はこれを更に激減させようとしている。 該当する部分は、下図の「産業部門」。CO2排出量は、2000年に

-

以前書いたように、再生可能エネルギー賦課金の実績を見ると、1%のCO2削減に1兆円かかっていた。 菅政権が26%から46%に数値目標を20%深堀りしたので、これは年間20兆円の追加負担を意味する。 20兆円の追加負担は現

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間