2022年に大洪水のバングラデシュでも死亡数は激減してきた

洪水に見舞われたバングラディシュ・シレット

H M Shahidul Islam/iStock

以前、世界全体で死亡数が劇的に減少した、という話を書いた。今回は、1つ具体的な例を見てみよう。

2022年で世界でよく報道された災害の一つに、バングラデシュでの洪水があった。

Sky Newは「専門家によると、気候変動が洪水の頻度、激しさ、予測不可能性を高めている」と報道した。

BBCも「専門家によると、気候変動が、世界中でこのような事象が起きる可能性を高めている」とした。

何れも”experts say…”と言っていて、どの専門家なのか全く分からないのは困ったものだが・・・。

まず知るべきことは、バングラデシュは、もともと洪水が頻発する国だということだ。バングラデシュはガンジス川下流のデルタ地帯に位置する。国土の80%以上が氾濫原であり、75%は海抜10メートル以下である。平均的な年で国土の18%が浸水する。1988年にはじつに75%が浸水した。

これは日本人にとっては想像を絶する。筆者も自分で訪れるまで、どうも半信半疑だったが、飛行機から見ると本当に広大な地域が水に漬かっていてびっくりしたのを覚えている。

さて、次に統計を見てみよう。雨量は増えているのだろうか。下記の世銀のデータを見ると、バングラデシュの雨量には特段のトレンドはないようだ。それにしても、年による変動がかなり大きいことが分かる。

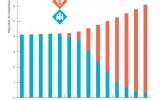

次に、死者数はどうなっているか。これは世界全体のトレンドと同じく、激減してきた。バングラデシュでは、19世紀に6回、20世紀には18回の壊滅的な洪水が記録された。一度の洪水による死亡者数は数十万人に及ぶこともあった。

下図は、バングラデシュにおける、自然災害による死者数である。縦軸は10年間の平均値で、例えば1970とあるのは1970年から1979年の10年間の平均である。ほとんどがextreme weather とfloodsとなっているが、これはサイクロンと洪水を指す。

歴史上、とくに酷い被害が出たのは、1970年のボーラ・サイクロンだった。じつに20万人から50万人が亡くなったと推計されている。

近年ではこのようなことは無くなり、2000年代以降の死者数はかつてに比べると極めて少なくなっている。

経済成長を遂げ、堤防などのインフラを作り、予報・警報などのシステムを整えてきたおかげだ。

ロンボルグが言うように、このグラフも、「我々の富の増大によって自然災害に対する適応能力が向上しており、それが気候変動による潜在的なマイナスの影響を大きく上回っている」ということを示している。

メディアは、徒に気候危機と煽り立てるのではなく、このようなデータを冷静に見せるべきではないか。

■

『キヤノングローバル戦略研究所_杉山 大志』のチャンネル登録をお願いします。

関連記事

-

福島第一原子力発電所の津波と核事故が昨年3月に発生して以来、筆者は放射線防護学の専門科学者として、どこの組織とも独立した形で現地に赴き、自由に放射線衛生調査をしてまいりました。最初に、最も危惧された短期核ハザード(危険要因)としての放射性ヨウ素の甲状腺線量について、4月に浪江町からの避難者40人をはじめ、二本松市、飯舘村の住民を検査しました。その66人の結果、8ミリシーベルト以下の低線量を確認したのです。これは、チェルノブイリ事故の最大甲状腺線量50シーベルトのおよそ1千分の1です。

-

本年11月の米大統領選の帰趨は予測困難だが、仮にドナルド・トランプ氏が勝利した場合、米国のエネルギー・温暖化政策の方向性は大きく変わることは確実だ。 エネルギー温暖化問題は共和党、民主党間で最も党派性の強い分野の一つであ

-

今回は、最近日本語では滅多にお目にかからない、エネルギー問題を真正面から直視した論文を紹介する。 原題は「燃焼やエンジン燃焼の研究は終わりなのか?終わらせるべきなのか?」、著者はGautam Kalghatgi博士、英国

-

2/27から3/1にかけて東京ビッグサイトにおいて太陽光発電の展示会であるPV expoが開催された。 ここ2年のPVexpoはFIT価格の下落や、太陽光発電市場の縮小を受けてやや停滞気味だったが、今年は一転「ポストFI

-

17の国連持続可能目標(SDGs)のうち、エネルギーに関するものは7番目の「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」である。 しかし、上記の資料は国連で採択されたSDGsの要約版のようなものであり、原文を見ると、SDG7は

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーの「バーチャルシンクタンク」であるグローバルエナジー・ポリシーリサーチ(GEPR)はサイトを更新しました。

-

JBpressの記事は、今のところ入手可能な資料でざっとEV(電気自動車)の見通しを整理したものだが、バランスの取れているのはEconomistの予想だと思う。タイトルは「内燃機関の死」だが、中身はそれほど断定的ではない

-

7月1日の施行にあわせ、早速、異業種の企業が、再エネに参入を始めました。7月25日時点での設備認定件数は約2万4000件。このほとんどは住宅用太陽光ですが、中でも、風力2件、水力2件、メガソーラーは100件など、たった1か月で、本格的な発電事業が約100事業、生まれた勘定になっています。また合計すると、既に40万kW程度の発電設備の新設が決まったこととなり、今年予想されている新規導入250万kWの1/5程度を、約1か月で達成してしまった勘定となります。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間