企業のカーボンニュートラル宣言はESGのSに反する

前回、日本政府の2030年46%削減を前提とした企業のカーボンニュートラル宣言は未達となる可能性が高いためESGのG(ガバナンス)に反することを指摘しました。今回はESGのS(社会性)に反することを論じます。

NicoElNino/iStock

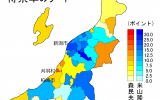

まず、現実的に日本企業が2030年にCO2半減をめざすための方策について考えます。日本はオイルショック以降に策定された省エネ法のおかげで世界最高水準のエネルギー消費効率となっています。特に工場を抱える製造業では40年以上にわたって地道な省エネ活動に取り組んできており、大幅な改善は難しいと考えられます(大幅に改善できるのであれば、「今まで何をやっていたんだ!」と経営者から怒られます)。たとえば、株式会社三菱総合研究所のレポートによれば日本国内における省エネによる削減ポテンシャルは5%程度とされています(図1)。

図1.2030 年の温室効果ガス削減目標達成に向けた試算結果

出典:三菱総研ウェブサイト

企業個社に当てはめる場合、筆者もこれに近い肌感覚を持っています(現実にはエネルギー効率である原単位の年1%改善に苦慮している企業が大多数であり、今後も受注増や事業拡大を見込むのであれば省エネによって今後8年間で総量を5%も削減するのは非常に厳しい目標だと考えます)。

また、スコープ1からスコープ2への燃料転換は企業全体のCO2排出量削減には寄与するものの、自社内での電力使用量が増えるため電力の排出係数改善が必要となります。つまり、購入電力が増える場合は前回述べた外部要因への依存度が増すことになります。

そこで、多くの企業が頼るのが太陽光発電とカーボンオフセットだと思います。2030年まであと8年しかない中では現実的にこの2つしか方策は残されていないと言っても過言ではありません。ただし、この2つの方策は大きな課題を抱えています。

まず、太陽光発電は “屋根の上のジェノサイド”であり、ウイグル人の命と引き換えにつくられた太陽光パネルから生み出された電気で事業活動を営むことになります。カーボンニュートラルを宣言する企業のほとんどがSDGsへの貢献も表明していますが、今後太陽光発電を拡大することが「誰一人取り残さない」社会と言えるでしょうか。

また、10年ほど前までは日本メーカーも太陽光パネルを製造・販売していましたが、現在はほぼ中国製品になってしまいました。ウイグルでの強制労働や安価な火力発電によるものづくりでコスト優位に立ち日本メーカーを駆逐した上で、日本国内での販売時には補助金(つまり国民の血税)が投入され続け、さらに毎月の家庭の電気料金から再エネ賦課金も徴収されています。

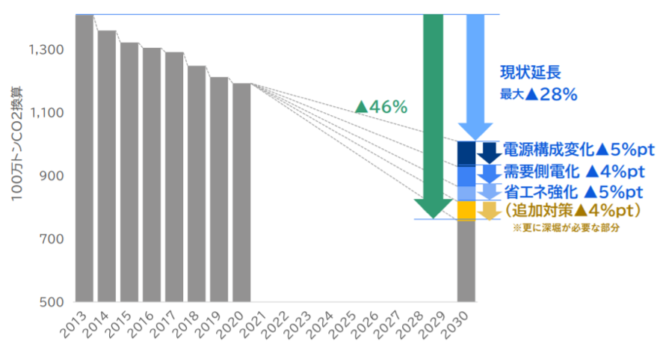

過去10年間の電気料金は家庭向けで約22%、産業向けで約25%も上昇しました(図2)。電気料金の上昇は国民生活(特に生活が苦しい弱者)に多大な影響が出ますし、企業(特に中小企業)の国際競争力に直結します。これもとても「誰一人取り残さない」社会とは言えません。

図2.電気料金平均単価の推移

出典:資源エネルギー庁ウェブサイト

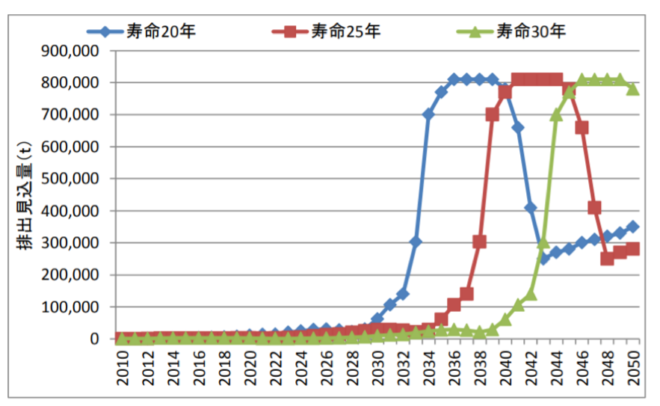

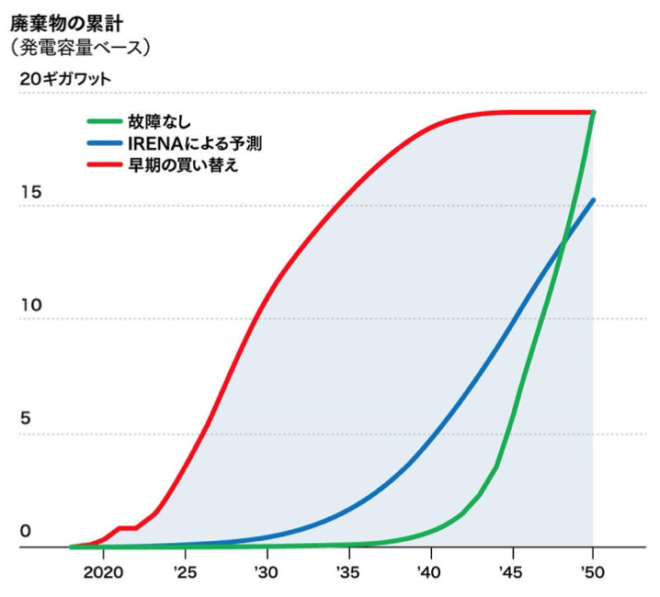

さらに、パネルによって鉛、セレン、カドミウムなどの有害物質を含んでおり、使用後の廃棄処分も課題となります。現時点では技術・コストの両面でリサイクルが難しく、最終処分場の逼迫も懸念されています。環境省の試算では2030年代後半から廃棄物が急増する見込みとなっています(図3)。これは利用者が製品寿命まで使い切った場合の想定であり、買い替え需要を考慮すると廃棄時期はもっと早くなるとの指摘もあります(図4)。2030年以降の世代にとって負の遺産とならないよう、早期のリサイクル技術確立に期待したいところですが、間に合わない可能性もあります。

図3.太陽電池モジュール排出見込量(寿命20、25、30年)

出典:環境省ウェブサイト

図4.太陽光パネル廃棄物の類型の予測

出典:DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビューウェブサイト

次にカーボンオフセットですが、現在では多くの企業が非化石証書に殺到しています。しかしながら、非化石証書は再エネの拡大効果(追加性)がなく、また国民が再エネ賦課金で費用負担した環境価値を企業側がタダ同然の費用で取得する制度になっています。

これは企業のCO2削減に対する免罪符であり、イメージアップのためのグリーンウォッシュと言われても反論ができないと思います。海外顧客からの要請などでどうしても必要な輸出企業に限定するなど、何らかの制限が必要ではないでしょうか。

繰り返しになりますが、電力の需要側である企業で大幅にCO2削減をめざす場合に、あと8年では太陽光発電とカーボンオフセットの大量導入に動かざるを得ません。しかしながら、この2つの方策はESGのS(社会性)で重要な倫理感を企業が無意識のうちになくしてしまうという重大な問題をはらんでいます。

規模も業種も異なる企業が十把一絡げに2030年CO2半減(の宣言)を競うのではなく、省エネや燃料転換など自助努力を積み上げた現実的な目標を宣言する方が誠実な経営姿勢と言えないでしょうか。

【関連記事】

・企業のカーボンニュートラル宣言はESGのGに反する

■

関連記事

-

新潟県知事選挙では、原発再稼動が最大の争点になっているが、原発の運転を許可する権限は知事にはない。こういう問題をNIMBY(Not In My Back Yard)と呼ぶ。公共的に必要な施設でも「うちの裏庭にはつくるな」

-

英国で面白いアンケートがあった。 脱炭素政策を支持しますか? との問いには、8つの政策すべてについて、多くの支持があった(図1)。飛行機に課金、ガス・石炭ボイラーの廃止、電気自動車の補助金、・・など。ラストの1つは肉と乳

-

地球温暖化予測に使う気候モデルは、上空(対流圏下部)の気温も海水面温度も高くなりすぎる、と言う話を以前に書いた。 今回は地上気温の話。米国の過去50年について、観測値(青)とモデル計算(赤)の夏(6月から8月)の気温を比

-

「原発、国民的合意を作れるか? — 学生シンポジウムから見たエネルギーの可能性」を GEPR編集部は提供します。日本エネルギー会議が主催した大学生によるシンポジウムの報告です。

-

米国ワイオミング州のチェリ・スタインメッツ上院議員が、『Make CO2 Great Again(CO2を再び偉大にする)』法案を提出したと報じられた。 ワイオミング州では ワイオミング州は長い間、経済の基盤として石炭に

-

なぜか今ごろ「東電がメルトダウンを隠蔽した」とか「民主党政権が隠蔽させた」とかいう話が出ているが、この手の話は根本的な誤解にもとづいている。

-

鈴木達治郎 猿田佐世 [編] 岩波ブックレット 岩波書店/520円(本体) 「なぜ日本は使いもしないプルトニウムをため続けるのか」。 米国のエネルギー政策、原子力関係者に話を聞くと、この質問を筆者らは頻繁に受けるという。

-

一枚岩ではない世界システム 2022年2月24日からのロシアによるウクライナへの侵略を糾弾する国連の諸会議で示されたように、世界システムは一枚岩ではない。国家として依拠するイデオロギーや貿易の実情それに経済支援の現状を考

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間