エネルギーの脆弱性が戦争を誘発する

ゼレンスキー大統領の議会演説は、英米では予想された範囲だったが、ドイツ議会の演説には驚いた。

彼はドイツがパイプライン「ノルドストリーム」を通じてロシアのプーチン大統領に戦争の資金を提供していると、かねてから警告していたという。それに対してドイツは「ノルドストリームはビジネスだ」と相手にせず、この冬にノルドストリーム2を開通させる予定だった。

ロシアとの相互依存を深めたドイツの失敗

BBCによれば、ドイツがロシアからのパイプラインに依存する政策は、相互依存を深めて戦争の脅威をなくすドイツの国家戦略だったという。貿易や投資で経済の相互依存が強まるほど互いに戦争で失うものが多くなるので戦争は少なくなるという相互依存理論が、ブラント首相の東方外交のころからドイツ社民党の哲学だった。

冷戦期を通じてドイツは、東側との架け橋になろうとした。ノルドストリームはその架け橋になる予定だったが、プーチンはドイツの希望を打ち砕いた。ドイツが資源をロシアに依存して弱みを見せたことが、結果的には「ロシアが何をやってもドイツは報復できない」という侵略のインセンティブをプーチンに与えたのだ。

このようなドイツのエネルギー脆弱性を、ショルツ政権はさらに悪化させた。昨年末にドイツが3基の原発を停止し、今年中に原発ゼロにすることを決定した直後に、プーチンがウクライナ国境に軍を集結させたことは偶然ではないだろう。

ショルツ政権もノルドストリーム2を閉鎖し、国防予算を大幅に増額し、原発の運転を延長するなどエネルギー政策の転換をはかっているが、現在のノルドストリームは閉鎖できない。閉鎖すると3週間で天然ガスが枯渇してしまうからだ。

ゼレンスキーは「ドイツからの投資がロシア軍の資金源となった」と批判し、多くのドイツ企業が今もロシア国内で操業していることを糾弾した。ドイツがノルドストリームを遮断しなくても、プーチンが遮断すると脅している。

かつて世界の脱炭素化の先頭を走っていたドイツは、今やガスの遮断で国民の生命が脅かされる瀬戸際である。脱炭素化と脱原発を同時に進める愚かな政策がまねいた危機に同情する国は少ない。

日本の脆弱性が中国の軍事的冒険を誘発する

ドイツの状況は日本と似ている。日本も原発を止めたおかげで、きのうの東北地方の地震では東北地方で停電が起こり、東京では夜間に異例の節電要請が出された。幸い首都圏は停電しなかったが、日本の電力も綱渡りなのだ。

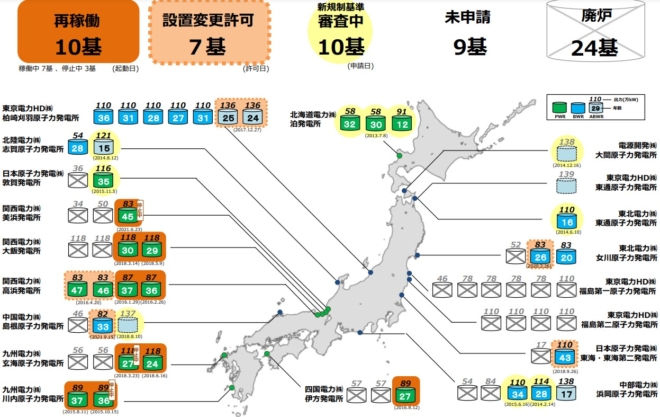

これは発電設備がないためではない。次の図のように再稼動した10基の原発に加えて、17基が運転できるが、原子力規制委員会が設置変更許可した原発でさえ7基が動いていない。それに加えて、再稼動した関電の美浜3号機までテロ対策(特重)で止められた。

資源エネルギー庁

規制委員会の更田委員長は美浜3号機について「基準を満たしていない状態になった施設の運転は看過できない」と脅したが、運転停止を命じることができなかった。この脅しには法的根拠がないからだ。

維新は特重で止まっている美浜3号機などの再稼働を求めたが、問題は特重だけではない。設置変更許可は再稼動の条件ではないのだ。これはエネ庁も電力会社も知っているが、今さら言い出せない。

ドイツのエネルギー脆弱性はウクライナ戦争を誘発したが、日本も脆弱性を抱えている。中国が台湾を攻撃すると、経済制裁が行われることは必至である。ロシアへの投資を止めるのは日本企業にとってはむずかしくないが、中国から撤退するのは致命的だ。

日本も脱炭素化と脱原発を同時に進めている点で、ドイツと似ている。日本経済もこれからますますLNGに依存するので、今のようにガス価格が何倍にもなると、電気代は倍増してもおかしくない。

日本のエネルギーが脆弱になると、中国に対して強い態度をとれなくなり、中国の軍事的冒険のインセンティブとなる。エネルギー安全保障は、国家の安全に直結するのだ。少なくとも設置変更許可の出た原発はすみやかに動かし、日本のエネルギーに強靱性を取り戻す必要がある。

関連記事

-

いつか来た道 自民党総裁選も中盤を過ぎた。しかしなかなか盛り上がらない。 5人の候補者が口を揃えて〝解党的出直し〟といっているが、その訴えが全く響いてこない。訴求力ゼロ。 理由は明確だ。そもそもこの〝解党的〟という言葉だ

-

日本経済新聞は、このところ毎日のように水素やアンモニアが「夢の燃料」だという記事を掲載している。宇宙にもっとも多く存在し、発熱効率は炭素より高く、燃えてもCO2を出さない。そんな夢のようなエネルギーが、なぜ今まで発見され

-

カリフォルニア州の電気代はフロリダよりもかなり高い。図は住宅用の電気料金で、元データは米国政府(エネルギー情報局、EIA)による公式データだ。同じアメリカでも、過去20年間でこんなに格差が開いた。 この理由は何か? 発電

-

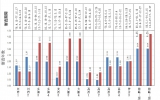

はじめに 原子力規制委員会は2013年7月8日に新規制基準を施行し“適合性審査”を実施している。これに合格しないと再稼働を認めないと言っているので、即日、4社の電力会社の10基の原発が申請した。これまでに4社14基の原発

-

厚生労働省は原発事故後の食品中の放射性物質に係る基準値の設定案を定め、現在意見公募中である。原発事故後に定めたセシウム(134と137の合計値)の暫定基準値は500Bq/kgであった。これを生涯内部被曝線量を100mSv以下にすることを目的として、それぞれ食品により100Bq/kgあるいはそれ以下に下げるという基準を厳格にした案である。私は以下の理由で、これに反対する意見を提出した。

-

GEPRの運営母体であるアゴラ研究所は映像コンテンツである「アゴラチャンネル」を提供しています。4月12日、国際環境経済研究所(IEEI)理事・主席研究員の竹内純子(たけうち・すみこ)さんを招き、アゴラ研究所の池田信夫所長との対談「忘れてはいませんか?温暖化問題--何も決まらない現実」を放送しました。 現状の対策を整理し、何ができるかを語り合いました。議論で確認されたのは、温暖化問題では「地球を守れ」などの感情論が先行。もちろんそれは大切ですが、冷静な対策の検証と合意の集積が必要ではないかという結論になりました。そして温暖化問題に向き合う場合には、原子力は対策での選択肢の一つとして考えざるを得ない状況です。

-

はじめに 気候変動への対策として「脱炭素化」が世界的な課題となる中、化石燃料に依存しない新たなエネルギー源として注目されているのがe-fuel(合成燃料)である。自動車産業における脱炭素化の切り札として各国が政策的な後押

-

途上国からの要求は年間1兆ドル(140兆円!)に跳ね上がった。 全部先進国が撒いた種だ。 ここのところ先進国の代表は何を言ってきたか。以下のバイデン大統領のCOP27でのスピーチが典型的なので紹介しよう: 米国では、西部

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間