IPCC報告の論点55:予測における適応の扱いが不適切だ(前編)

前回に続いて、環境影響(impact)を取り扱っている第2部会報告を読む。

NicoElNino/iStock

米国のロジャー・ピールキー・ジュニアが「IPCCは非現実的なシナリオに基づいて政治的な勧告をしている」と指摘している。許可を得て翻訳したので、2回に分けて書こう。

「生存可能な未来への窓が急速に閉ざされつつある」

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、気候に関する科学的文献を評価し、政策に反映させることを主な目的とした重要な組織である。IPCCは、物理科学、影響、適応、脆弱性、経済学にまたがっている。私は、IPCCという組織は非常に重要であり、もし存在していなかったら新たに生み出す必要があるとしばしば述べてきたほどである。なぜなら、気候変動という課題には大きなリスクが伴うからだ。緩和(=CO2等の排出削減によって温暖化の影響を緩和すること)と適応(=防災や衛生等への投資によって気象災害や疾病の被害を軽減すること)の何れも重要であり、したがって、政策決定に情報を提供するために、厳密な科学的評価が必要なのである。

今週の初め、IPCCの第2作業部会(WG2)が影響、適応、脆弱性について報告書を発表した。物理科学に関する第1作業部会は昨年発表を行い、経済学に関する第3作業部会は今年中に報告書を発表予定である。

残念なことに、IPCC 第2作業部会(WG2)は、科学的文献を調査・評価するという目的から大きく逸脱し、排出量削減の積極的推進に熱心なチアリーダーと位置づけられ、その主張(advocacy)を支持する報告書を作成したのである。

IPCCは次のように警鐘を鳴らしている。「温室効果ガス排出量の大幅な削減がさらに遅れれば、その影響は拡大し続け、今日の子どもたちの明日の生活に、更にその子どもたちの生活にはるかに大きな影響を与えるだろう…世界規模の協調行動がさらに遅れれば、急速に閉じられつつある、生存可能な未来を確保するための窓を失ってしまうだろう。」

適応の扱いが不適切

排出削減に焦点を当てたことは、これまで影響、適応、脆弱性のみに焦点を当てていた第2作業部会(WG2)からすると、大きな新しい方向性である。気候変動緩和へ新しい焦点を当てたことは明確であり、彼らはその焦点を “以前の報告書から大幅に拡大し”、”気候変動の緩和と排出量削減の便益 “を含むようにしたと述べている(1-31)。このように緩和が新たに強調されたことで、報告書全体が適応は緩和の二の次であるかのように、あるいはむしろ適応は不可能であるかのように読めるところがある。

IPCCは、奇妙にも、適応と緩和を不合理に結びつけて次のように明示している。「適応を成功させるには、緊急かつより野心的で加速された行動と同時に、温室効果ガス排出の迅速かつ大幅な削減を必要とする。」

ほんの一例で説明すると(他にたくさんあるのだが)、この報告書は高い信頼性が置けるとして次のように結論付けている(TS-31)。「洪水のリスクと社会的損害は、地球温暖化が進むごとに増加すると予測される 。」

これは単純に事実と異なる。“真実ではない”というのはつまり、第2作業部会(WG2)がこの主張を正当化するために引用している文献を正確に表現していないという意味である。のみならず、地球温暖化が進んでいても、洪水に対する脆弱性は劇的に減少しているので、これは経験的にも誤りである。しかしながら、このような主張は、温暖化の緩和行動を提唱する際には有効利用されるのである。

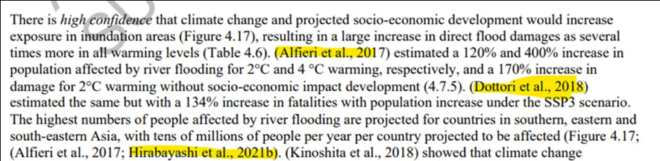

少々ややこしいことについて取り上げることをお許し願いたい(自身のTwitterでは、このような話題を数多く語っている)。洪水による被害の増加に関する第2作業部会(WG2)の知見は、報告書本文(4-69)が示すように、3つの論文(Hirabayashi et al.2021、Dottori et al.2018、Alfieri et al.2017)に依拠している。

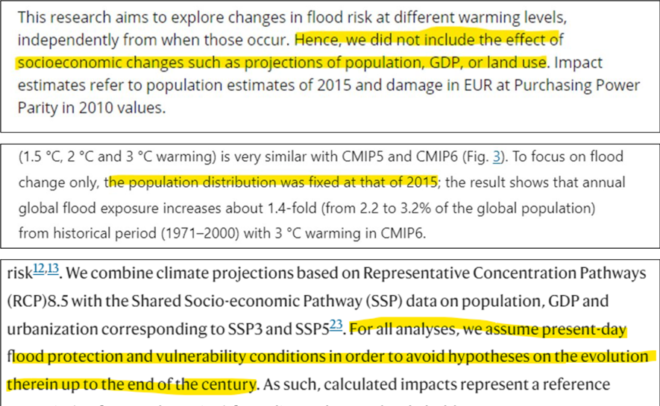

しかし、この3つの研究を実際に見てみると、彼らが主張するような将来の損害を予測したものではないことがわかる。これらの論文は2100年に予測される気候変動が現在の社会に押しつけられたらどうなるかを調べているのだ。

これらの研究は、実際のところ、未来を予測する上で地球温暖化への適応の可能性を排除している。これはもちろん予測としては馬鹿げており、適応に関する報告書ではほとんど役に立たない。下の図に、3つの論文の関連する前提条件を見ることができる。第2作業部会(WG2)がこれらの研究を将来の洪水による社会的被害の予測として報告することは、せいぜい誤解を招くようなものでしかない。

■

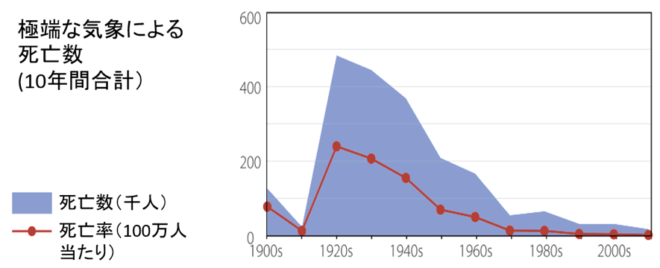

最後に杉山注:過去の統計について見れば、洪水などの自然災害による死亡数は激減し続けている(下図)。これは防災が進歩したからだ。この防災の進歩を「止めて」将来の被害を推計することは予測としては馬鹿げている、というのがここでのロジャー・ピールキー・ジュニアの指摘だ。

図 世界全体における極端な気象による死亡数の推移(Goklany, 2020)

出典:「地球温暖化のファクトフルネス」より

(後編に続く)

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉖:CO2だけで気温が決まっていた筈が無い

・IPCC報告の論点㉗:温暖化は海洋の振動で起きているのか

・IPCC報告の論点㉘:やはりモデル予測は熱すぎた

・IPCC報告の論点㉙:縄文時代の北極海に氷はあったのか

・IPCC報告の論点㉚:脱炭素で本当にCO2は一定になるのか

・IPCC報告の論点㉛:太陽活動変化が地球の気温に影響した

・IPCC報告の論点㉜:都市熱を取除くと地球温暖化は半分になる

・IPCC報告の論点㉝:CO2に温室効果があるのは本当です

・IPCC報告の論点㉞:海氷は本当に減っているのか

・IPCC報告の論点㉟:欧州の旱魃は自然変動の範囲内

・IPCC報告の論点㊱:自然吸収が増えてCO2濃度は上がらない

・IPCC報告の論点㊲:これは酷い。海面の自然変動を隠蔽

・IPCC報告の論点㊳:ハリケーンと台風は逆・激甚化

・IPCC報告の論点㊴:大雨はむしろ減っているのではないか

・IPCC報告の論点㊵:温暖化した地球の風景も悪くない

・IPCC報告の論点㊶:CO2濃度は昔はもっと高かった

・IPCC報告の論点㊷:メタンによる温暖化はもう飽和状態

・IPCC報告の論点㊸:CO2ゼロは不要。半減で温暖化は止まる

・IPCC報告の論点㊹:アメダスで温暖化影響など分からない

・IPCC報告の論点㊺:温暖化予測の捏造方法の解説

・IPCC報告の論点㊻:日本の大雨は増えているか検定

・IPCC報告の論点㊼:縄文時代には氷河が後退していた

・IPCC報告の論点㊽:環境影響は観測の統計を示すべきだ

・IPCC報告の論点㊾:要約にあった唯一のナマの観測の統計がこれ

・IPCC報告の論点㊿:この「山火事激増」の図は酷い

・IPCC報告の論点51:気候変動で食料生産が減っている?

・IPCC報告の論点52:生態系のナマの観測の統計を示すべきだ

・IPCC報告の論点53:気候変動で病気は増えるのか?

・IPCC報告の論点54:これは朗報 CO2でアフリカの森が拡大

■

関連記事

-

長期停止により批判に直面してきた日本原子力研究開発機構(JAEA)の高速増殖炉の原型炉「もんじゅ」が、事業の存続か断念かの瀬戸際に立っている。原子力規制委員会は11月13日、JAEAが、「実施主体として不適当」として、今後半年をめどに、所管官庁である文部科学省が代わりの運営主体を決めるよう勧告した。

-

かつてイングランド銀行総裁として、国際的なネットゼロ金融ネットワークGFANZを創設するなど、環境金融を牽引していたマーク・カーニー氏が、カナダの首相になった途端に、 石油やガスの大増産に舵を切って、環境運動家から批判を

-

東京都や川崎市で、屋上に太陽光パネル設置義務化の話が進んでいる。都民や市民への事前の十分な説明もなく行政が事業を進めている感が否めない。関係者によるリスク評価はなされたのであろうか。僅かばかりのCO2を減らすために税金が

-

オックスフォード大学名誉教授のウェイド・アリソン氏らでつくる「放射線についての公的な理解を促進する科学者グループ」の小論を、アリソン氏から提供いただきました。

-

日本の電力系統の特徴にまず挙げられるのは、欧州の国際連系が「メッシュ状」であるのに対し、北海道から 九州の電力系統があたかも団子をくし刺ししたように見える「くし形」に連系していることである。

-

2014年12月4日、東商ホール(東京・千代田区)で、原子力国民会議とエネルギーと経済・環境を考える会が主催する、第2回原子力国民会議・東京大会が、約550名の参加を得て開催された。

-

台湾が5月15日から日本からの食品輸入規制を強化した。これに対して日本政府が抗議を申し入れた。しかし、今回の日本は、対応を間違えている。台湾に抗議することでなく、国内の食品基準を見直し、食品への信頼感を取り戻す事である。そのことで、国内の風評被害も減ることと思う。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク、GEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間