IPCC報告の論点57:縄文時代はロシア沿海州も温暖だった

昨年夏からこの春にかけて、IPCCの第6次報告が出そろった(第1部会:気候の科学、第2部会:環境影響、第3部会:排出削減)。

何度かに分けて、気になった論点をまとめていこう。

ooyoo/iStock

縄文時代は「縄文海進期」と言われ、日本では今より気温が高く、海面も高く、北日本は住みやすくて、縄文文化が花開いたことを以前に書いた(IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた)。

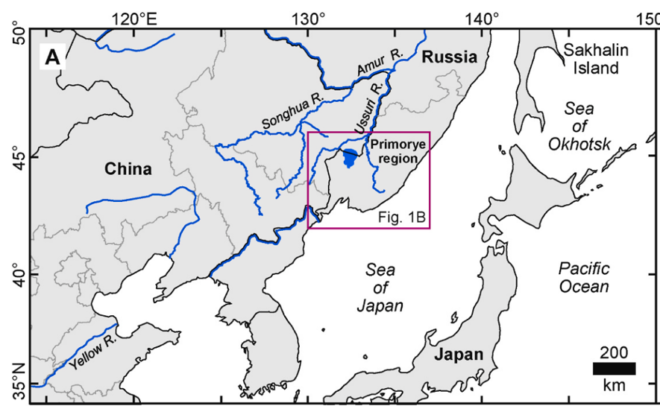

じつはこの時、日本海の向かい側のロシア沿海州も同様に、暖かく、住みやすく、文化が発達したことが最新の論文で報告された。

図の赤枠が調査地域。

この地域の地層中の堆積物を調べると、約8000年前から5000年前まで「現代の気温より2〜5℃高い」年間平均気温を記録していた。隣接する日本海の表面水温は現在より3〜6℃高く、海は現在より1〜1.5km内陸まで侵食し、海面は現在より2〜3m高い状態であった。

また日本の平安時代にあたる「中世温暖期」には、沿海州の地表水温は現在より1〜1.3℃高く、海水面は現在より1m高かった。

また、現在では凍結する沿岸海域も、縄文時代(完新世の初期から中期)にかけては凍結しなかったことが判明した。また、沿海州の、水温が現在より高い範囲でのみ生存する貝の一種が、現在より8,500年前から5,500年前まで繁栄していた。現在、この貝は調査海域の南500kmの暖かい海域に生息しているものだ。

日本の縄文時代にあたるころ、この地域でも、新石器時代の文化が繁栄した。

因みにこのときの大気中の二酸化炭素濃度は現在よりはるかに低い約265ppmであった。

「地球平均の」気温上昇はともかく、地域における気候は、大きく変動してきたのだ。

仮に今後、CO2などの排出によって地球温暖化が進むとしても、相当に極端な気温上昇でない限り、日本周辺の生態系は「経験済みの過去に戻るだけ」ということになりそうだ。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉖:CO2だけで気温が決まっていた筈が無い

・IPCC報告の論点㉗:温暖化は海洋の振動で起きているのか

・IPCC報告の論点㉘:やはりモデル予測は熱すぎた

・IPCC報告の論点㉙:縄文時代の北極海に氷はあったのか

・IPCC報告の論点㉚:脱炭素で本当にCO2は一定になるのか

・IPCC報告の論点㉛:太陽活動変化が地球の気温に影響した

・IPCC報告の論点㉜:都市熱を取除くと地球温暖化は半分になる

・IPCC報告の論点㉝:CO2に温室効果があるのは本当です

・IPCC報告の論点㉞:海氷は本当に減っているのか

・IPCC報告の論点㉟:欧州の旱魃は自然変動の範囲内

・IPCC報告の論点㊱:自然吸収が増えてCO2濃度は上がらない

・IPCC報告の論点㊲:これは酷い。海面の自然変動を隠蔽

・IPCC報告の論点㊳:ハリケーンと台風は逆・激甚化

・IPCC報告の論点㊴:大雨はむしろ減っているのではないか

・IPCC報告の論点㊵:温暖化した地球の風景も悪くない

・IPCC報告の論点㊶:CO2濃度は昔はもっと高かった

・IPCC報告の論点㊷:メタンによる温暖化はもう飽和状態

・IPCC報告の論点㊸:CO2ゼロは不要。半減で温暖化は止まる

・IPCC報告の論点㊹:アメダスで温暖化影響など分からない

・IPCC報告の論点㊺:温暖化予測の捏造方法の解説

・IPCC報告の論点㊻:日本の大雨は増えているか検定

・IPCC報告の論点㊼:縄文時代には氷河が後退していた

・IPCC報告の論点㊽:環境影響は観測の統計を示すべきだ

・IPCC報告の論点㊾:要約にあった唯一のナマの観測の統計がこれ

・IPCC報告の論点㊿:この「山火事激増」の図は酷い

・IPCC報告の論点51:気候変動で食料生産が減っている?

・IPCC報告の論点52:生態系のナマの観測の統計を示すべきだ

・IPCC報告の論点53:気候変動で病気は増えるのか?

・IPCC報告の論点54:これは朗報 CO2でアフリカの森が拡大

・IPCC報告の論点55:予測における適応の扱いが不適切だ(前編)

・IPCC報告の論点56:予測における排出量が多すぎる(後編)

■

関連記事

-

6月9日(正確には6〜9日)、EUの5年に一度の欧州議会選挙が実施される。加盟国27ヵ国から、人口に応じて総勢720人の議員が選出される。ドイツは99議席と一番多く、一番少ないのがキプロス、ルクセンブルク、マルタでそれぞ

-

米国ワイオミング州のチェリ・スタインメッツ上院議員が、『Make CO2 Great Again(CO2を再び偉大にする)』法案を提出したと報じられた。 ワイオミング州では ワイオミング州は長い間、経済の基盤として石炭に

-

今年の新米が出回り始めた。 JAの提示した令和7年度産米の概算金は、例えば1等米60kgあたりで銘柄米のコシヒカリで2万5200円などと、軒並み昨年度の1.6倍以上になっている。 ちなみに、これだと5kgあたり2100円

-

2021年6月末、北米大陸の太平洋岸北西部で40℃を超える熱波が発生した。カナダのリットンでは6月27日に46.6℃を記録し、カナダでの過去最高気温を84年ぶりに更新した。また、米国オレゴン州のポートランドでも6月28日

-

バイデン政権で気候変動特使になったジョン・ケリーが米国CBSのインタビューに答えて、先週全米を襲った寒波も地球温暖化のせいだ、と言った。「そんなバカな」という訳で、共和党系ウェブサイトであるブライトバートでバズっている。

-

田中 雄三 国際エネルギー機関(IEA)が公表した、世界のCO2排出量を実質ゼロとするIEAロードマップ(以下IEA-NZEと略)は高い関心を集めています。しかし、必要なのは世界のロードマップではなく、日本のロードマップ

-

さまよえる使用済み燃料 原子力の中間貯蔵とは、使用済み核燃料の一時貯蔵のことを指す。 使用済み燃料とはその名称が示す通り、原子炉で一度使用された後の燃料である。原子炉の使用に伴ってこれまでも出てきており、これからも出てく

-

オーストラリアは、1998年に公営の電気事業を発電・送電・小売に分割民営化し、電力市場を導入した。ここで言う電力市場は、全ての発電・小売会社が参加を強制される、強制プールモデルと言われるものである。電気を売りたい発電事業者は、前日の12時30分までに卸電力市場に入札することが求められ、翌日の想定需要に応じて、入札価格の安い順に落札電源が決定する。このとき、最後に落札した電源の入札価格が卸電力市場価格(電力プール価格)となる。(正確に言うと、需給直前まで一旦入札した内容を変更することもできるが、その際は変更理由も付すことが求められ、公正取引委員会が事後検証を行う。)

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間