原発は今すぐ再稼動し、「特重」は運転しながら審査せよ

電力注意報が毎日出て、原発再稼動への関心が高まっている。きょう岸田首相は記者会見で再稼動に言及し、「(原子力規制委員会の)審査の迅速化を着実に実施していく」とのべたが、審査を迅速化する必要はない。安全審査と原子炉の運転は無関係だから、今すぐ動かせるのだ。

原子力規制委員会の「確認」なしで原子炉は運転できる

この点について、民主党政権の閣僚だった細野豪志氏はこう書いている。

原発の再稼働の是非を判断する権限は原子力規制委員会にある。原子力規制委員会の頭越しに政府が再稼働を決めることは法律上できない。原子炉等規制法第43条の3の11で「原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その発電用原子炉施設を使用してはならない」、すなわち再稼働することはできないと規定されている。

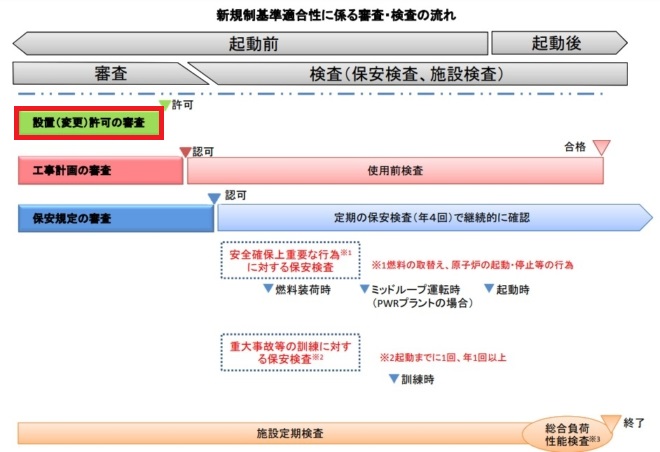

これは誤りである。ここで「発電用原子炉施設」と書かれているのは、原子炉本体だけではなく、原発サイト内のすべての施設をさす。たとえば新しい核燃料倉庫を建てたときは、使用前検査で委員会の確認を受けないと使用できないが、原子炉の運転は止めない。 第43条の3の11の規定は、原子炉を最初に使用する前に審査が必要だという意味であり、その後は規制基準が変更されても運転を止める必要はない。サイト内の倉庫などの審査をするたびに原子炉を止めていたら、運転できないからである。これは規制委員会のサイトにも書かれている。  ここで「設置(変更)許可の審査」と書かれているのが安全審査だが、これは原子炉を最初に使用する「起動前」に行われるもので、「起動後」は審査のために運転を止めることはない。 ただし原子炉を止めないと検査できない場合は止める。毎年行われる定期検査で原子炉内部をチェックするときは運転を止めるが、安全審査で原子炉の運転を止める必要はまずない。倉庫の審査で止めないのと同じだ。これは新解釈ではなく、現在の運用である。 ところが民主党政権の決めた新規制基準だけは(法的根拠なく)例外とされ、たとえば北海道電力の泊原発では、活断層が12万年前にあったかなかったという運転とは無関係な審査のために「起動後」も運転が10年以上も止められている。これは上の図の検査フローを逸脱している。

ここで「設置(変更)許可の審査」と書かれているのが安全審査だが、これは原子炉を最初に使用する「起動前」に行われるもので、「起動後」は審査のために運転を止めることはない。 ただし原子炉を止めないと検査できない場合は止める。毎年行われる定期検査で原子炉内部をチェックするときは運転を止めるが、安全審査で原子炉の運転を止める必要はまずない。倉庫の審査で止めないのと同じだ。これは新解釈ではなく、現在の運用である。 ところが民主党政権の決めた新規制基準だけは(法的根拠なく)例外とされ、たとえば北海道電力の泊原発では、活断層が12万年前にあったかなかったという運転とは無関係な審査のために「起動後」も運転が10年以上も止められている。これは上の図の検査フローを逸脱している。

規制委員会は「特重」を例外にする法的根拠を説明せよ

細野氏の指摘する関西電力などの特重(特定重大事故等対処施設)の問題も、異常な運用である。これはテロ対策のために予備の中央制御室をつくるものだが、バックアップはその定義によって本体とは独立なので、審査のために本体を止める必要はない。 これは規制委員会が一方的に5年の猶予期間を設定し、それに間に合わなかったから止めるという行政処分で止まっている。この5年に根拠はなく、10年でもいいのだ。それを決めたのは更田委員長の裁量だが、彼も「特定重大事故等対処施設がないことが直ちに危険に結びつくとは考えておりません」と認めている。 これはバックフィット(規制の遡及適用)の是非とは別の問題である。原発について一定のバックフィットは必要だが、それが終わるまで運転を止めることはありえない。耐震基準の改正と同時にすべての建物の利用を禁止しないのと同じだ。原子炉等規制法では上の図のように、規制基準が変更されても「起動後」は停止しないのが原則である。 ややこしいので繰り返すと、使用前検査の終わった原子炉は、規制基準が変更されても運転できる。安全審査は原子炉を運転しながらやるのが現在のルールであり、倉庫など普通の施設についてはそういう運用が行われている。更田委員長が特重をその例外にするなら、直ちに危険に結びつくとは考えていない設備の審査で運転を止める法的根拠を説明する責任がある。 説明できないなら、関電はただちに美浜3号機と高浜1号・2号機を運転できる。それが現在の炉規制法の運用だから、政府が再稼動を命じる必要はない。地元の了解も得ているので、岸田首相が更田委員長に「審査は法令にもとづいて運転と並行してやってください」といえばいいだけだ。 これについては細野氏も含めて、7月11日のシンポジウムで考えたい。  *この問題は細かい話がたくさんあり、委員会が特重を止める根拠は保安規定だが、これも法解釈の誤りだ。

*この問題は細かい話がたくさんあり、委員会が特重を止める根拠は保安規定だが、これも法解釈の誤りだ。

関連記事

-

今年7月からはじまる再生可能エネルギーの振興策である買取制度(FIT)が批判を集めています。太陽光などで発電された電気を電力会社に強制的に買い取らせ、それを国民が負担するものです。政府案では、太陽光発電の買取額が1kWh当たり42円と高額で、国民の負担が増加することが懸念されています。

-

以前、海氷について書いたが、今回は陸上の氷河について。 6000年前ごろは、現代よりもずっと氷河が後退して小さくなっていた(論文、紹介記事)。 氷河は山を侵食し堆積物を残すのでそれを調査した研究を紹介する。対象地点は下図

-

日本での報道は少ないが、世界では昨年オランダで起こった窒素問題が注目を集めている。 この最中、2023年3月15日にオランダ地方選挙が行われ、BBB(BoerBurgerBeweging:農民市民運動党)がオランダの1つ

-

4月29日、トランプ大統領は就任100日目にあたり、ミシガン州で支持者を前に演説し、「私たちの国の歴史上、最も成功した政権の最初の100日間を祝うためにここにいる。毎週、不法移民の流入を終わらせ、雇用を取り戻している」と

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。 今週のアップデート 1)非在来型ウランと核燃料サイクル アゴラ研究所、池田信夫氏の論考です。もんじゅは廃炉の方向のようですが核燃料

-

過去の気温上昇について、気候モデルは観測に比べて過大評価していることは何回か以前に書いた(例えば拙著をご覧頂きたい)。 今回は、じつは海水温も、気候モデルでは熱くなりすぎていることを紹介する。 海水温は、気候システムに余

-

エネルギー政策の見直しの機運が高まり、再生可能エネルギーへの期待が広がる。国連環境計画金融イニシアティブ(UNEP・FI)の特別顧問を務め、環境、エネルギー問題のオピニオンリーダーである末吉竹二郎氏の意見を聞いた。

-

SDGsの前身は2000年に国連で採択されたMDGs(Millennium Development Goals、ミレニアム開発目標)です。2015年を最終年とし、貧困や乳児死亡率の削減、環境問題など8分類21項目を掲げた

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間