洋上風力の入札が始まってからルールを変えた再エネ議連

経産省と国交省が進めていた洋上風力発電をめぐって、いったん決まった公募入札のルールが、1回目の入札結果が発表されてから変更される異例の事態になった。

ゲームが始まってからルールを変えた

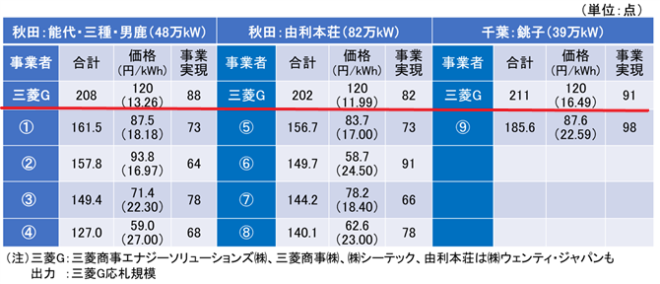

これは2020年から始まった合計4500万kWの大プロジェクトで、2021年12月に最初の3件の入札結果が発表されたが、その結果に業界は驚いた。

山家公雄氏の資料

第1回入札の評価点と価格

事前の予想では早くから参入を表明していたレノバや日本風力開発などが落札するとみられていたが、結果は三菱商事グループが11.99円~16.49円/kWhと他社に5円以上の差をつけ、3件すべてを落札したのだ。

これでレノバの株価は6000円台から1200円台に暴落し、業者は政治家を使って巻き返した。再エネ議連の柴山昌彦会長は「毎週、議連の会合に役人や業者を呼んで、入札の問題点等について聞き取りを行ってきました」と認める。

再エネ議連が毎週、圧力をかけた成果で、5月に入札ルールが変更され、6月に行われる予定だった第2回の入札は来年3月に延期され、審査方法も変更された。野球でいえば、1回の表で負けたチームが審判に文句をつけ、1回の裏から自分が勝てるようにゲームのルールを変えたようなものだ。

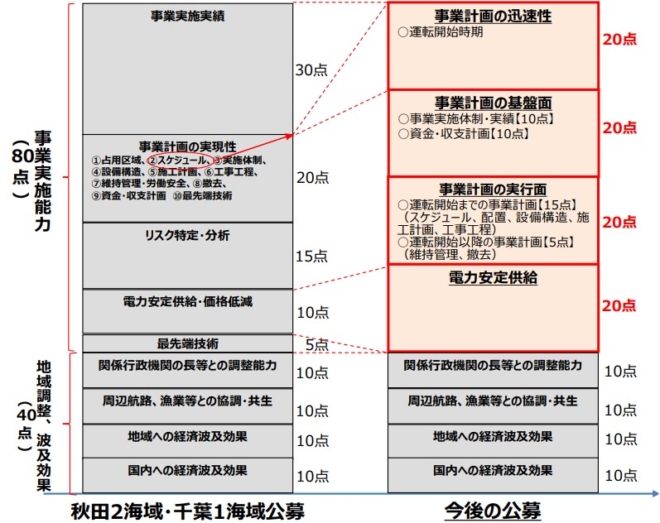

「価格」から「迅速性」に重点を移したルール変更

その最大のポイントは、三菱商事グループの最大の強みだった価格のウェイトを下げることだ。全体で240点のうち、価格点が120点というのは変わらないが、業者の出した価格が最高評価点価格以下の場合は一律120点と評価することになった。この「最高評価点価格」は未定だが、たとえば20円/kWhと決めれば、三菱商事もレノバも同じ120点となる。これでは入札とはいえない。

そして事業実施能力80点の中でも事業計画の迅速性に重点が置かれた。これによって早くから地元工作をしていたレノバが有利になるが、肝心の入札は半年延期されるという支離滅裂ぶりだ。

経産省の資料

こうした一連の工作を仕切ったのは、レノバ会長の千本倖生氏だ。彼はNTT出身だが、第二電電やPHSやイーモバイルなどで政界工作をやった「政商」である。事業としてはほとんど失敗だったが、会社と一緒に電波を売却して大もうけした。

ゲームのルール変更を仕組んだ再エネ議連

このあからさまな政治介入を東洋経済オンラインや週刊新潮などが報道したが、日本経済新聞が報じたのを河野太郎氏は警戒している。

それに不満なエネ庁が、業界がロビー活動をしてる、議員に働きかけをしてるというストーリーを作って、週刊誌や月刊誌に売り込んでいたのを、日経新聞まで提灯を持つようになった。 https://t.co/OFrCU4BU0a

— 河野太郎 (@konotarogomame) June 22, 2022

これは語るに落ちている。今回のドタバタ劇の主役はエネ庁ではなく、再エネ議連だと告白したようなものだ。再エネ業界の錦の御旗は「迅速性」だが、エネルギー産業のターゲットは2050年であり、2030年か31年かは大した問題ではない。

それより三菱商事が12円で落札した洋上風力が、来年レノバに20円で落札されたら、これは再エネ賦課金に反映され、最終的には数兆円の国民負担になる。

さらに問題なのは、再エネ議連事務局長の秋本真利議員が風力発電事業者5社から3年間で1800万円の政治献金を受け取っていたことだ。献金した業者の意を受けて入札ルール変更に動いたとすれば、刑事事件になる可能性もある。彼はこの週刊新潮の記事が出てから、雲隠れしたままだ。

電力危機で高くて不安定な再エネが批判を浴びているとき、この問題を「エネ庁の売り込み」とののしる河野氏の神経はどうなっているのか。彼は昔ながらの利権政治家に成り下がったのか。

この入札ルールは、7月にパブリックコメントにかけられる予定なので、国民が監視しないと、再エネ賦課金はさらに膨張し、国民負担は増える一方だ。

関連記事

-

日本が議長を務めたG7サミットでの重点事項の一つは気候変動問題であった。 サミット首脳声明では、 「遅くとも2025年までに世界の温室効果ガス排出量(GHG)をできるだけ早くピークにし、遅くとも2050年までにネット・ゼ

-

ウクライナ戦争の帰趨は未だ予断を許さないが、世界がウクライナ戦争前の状態には戻らないという点は確実と思われる。中国、ロシア等の権威主義国家と欧米、日本等の自由民主主義国家の間の新冷戦ともいうべき状態が現出しつつあり、国際

-

トランプ大統領の就任演説:新しい黄金時代の幕開け トランプ氏の大統領就任式が、現地時間1月20日に執り行われた。その後の就任演説の冒頭で、トランプ大統領はアメリカ国民に感謝の意を表明した上で、 The golden ag

-

福島第一原発のデブリ(溶融した核燃料)について、東電は「2018年度内にも取り出せるかどうかの調査を開始する」と発表したが、デブリは格納容器の中で冷却されており、原子炉は冷温停止状態にある。放射線は依然として強いが、暴走

-

福島第一原発に貯蔵された「トリチウム水」をめぐって、経産省の有識者会議は30日、初めて公聴会を開いた。これはトリチウム貯蔵の限界が近づく中、それを流すための儀式だろう。公募で選ばれた14人が意見を表明したが、反対意見が多

-

経済産業省は1月14日、資源・エネルギー関係予算案を公表した。2015年度(平成27年度)当初予算案は15年度7965億円と前年度当初予算比で8.8%の大幅減となる。しかし14年度補正予算案は3284億円と、13年度の965億円から大幅増とし、総額では増加となる。安倍政権のアベノミクスによる積極的な財政運営を背景に、総額での予算拡大は認められる方向だ。

-

このタイトルが澤昭裕氏の遺稿となった論文「戦略なき脱原発へ漂流する日本の未来を憂う」(Wedge3月号)の書き出しだが、私も同感だ。福島事故の起こったのが民主党政権のもとだったという不運もあるが、経産省も電力会社も、マスコミの流す放射能デマにも反論せず、ひたすら嵐の通り過ぎるのを待っている。

-

突然の家宅捜索と“異例の標的” 2025年10月23日の朝、N・ボルツ教授の自宅に、突然、家宅捜索の命を受けた4人の警官が訪れた。 ボルツ氏(72歳)は哲学者であり、メディア理論研究者としてつとに有名。2018年までベル

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間