気候変動は「脱炭素化」から「開発援助」の問題になった

Olga Burkova/iStock

エジプトで開かれていたCOP27が終わった。今回は昨年のCOP26の合意事項を具体化する「行動」がテーマで新しい話題はなく、マスコミの扱いも小さかったが、意外な展開をみせた。発展途上国に対して損失と被害(loss and damage)を補償する基金の設立が決まったのだ。

「緩和」から「適応」へ

これは今まで温室効果ガスを排出して地球温暖化の原因をつくった先進国が、その被害者である熱帯の途上国の損害を賠償する形になっているが、目的は洪水や干魃などの災害を防ぐインフラ整備による適応(adaptation)のコストを先進国が負担する、開発援助の一種である。

1997年の京都議定書以来、気候変動対策は、温室効果ガスの排出を削減する緩和(mitigation)が中心だったが、これには膨大なコストがかかる割に効果が少ない。それよりいま被害の出ている熱帯の途上国の被害を救済すべきだという要求は、2015年のパリ協定のころから途上国が出していた。

COP26でも中国やインドが、洪水や干魃にそなえるインフラ整備のための「1兆ドル規模の基金」の設立を呼びかけたが、先進国は無視した。その代わり化石燃料の廃止が焦点になったが、途上国がこれに抵抗し、結論はCOP27に持ち越された。

最終合意から「化石燃料の段階的廃止」が消えた

COP27では、EUは1.5℃目標の実現と基金設立を抱き合わせにする合意案を出し、途上国が「化石燃料の段階的な廃止」に協力しないと金を出さないという条件をつけたが、議長国のエジプトが反対した。

中国やサウジアラビアが「途上国にも豊かになる権利がある」と主張したのに対して、EU代表は「1.5℃目標が合意に入らないならEUは退席する」と脅す異例の展開になり、会期は2日延長された。

最終合意には「特に脆弱な国が被る気候関連の損害を補償するための新たな基金創設」が明記されたが、1.5℃目標についての文言は削除され、化石燃料の段階的廃止も消えた。EUにとっては涙と失望で幕を閉じたとFTは報じている。

これは自業自得である。先進国が気候変動の脅威を強調するために熱帯の洪水の被害の原因は温暖化だと主張したため、被害者の途上国がその損害を賠償しろと要求したのに対して反論できなくなったのだ。

開発援助を気候変動だけに使うわけには行かない

この基金の金額は未定で、その具体策は来年のCOP28に持ち越されるが、途上国の洪水や干魃を防ぐためには、毎年1兆ドルの基金が必要だというのが、経済学者の見立てである。

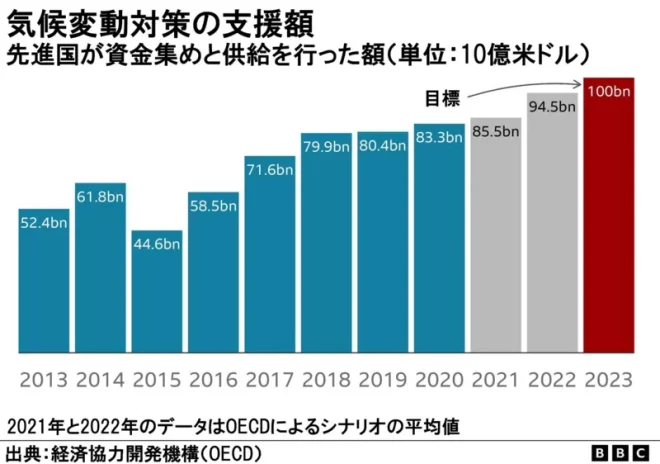

それに対してBBCによると、先進国がおこなっている気候変動に関する開発援助は、世界全体で833億ドル(2020年)。これを1000億ドルまで増やすのが国連の目標だが、それでも1桁足りないのだ。

それでもIEAが脱炭素化による温暖化のコストとして想定する毎年4兆ドルよりはるかに安い。昨年までのCOPでは、温室効果ガスを削減する緩和ばかり議論されてきたが、そのコストが現実に出てくると先進国も圧倒され、流れが変わった。

世界の開発援助の総額は1800億ドル。その5倍以上を気候変動だけに使うわけには行かない。途上国の抱える問題は、食糧、水、感染症など多岐にわたり、気候変動の優先順位は高くない。

エネルギーの確保が最優先だ

今年はウクライナ戦争で化石燃料の不足が経済に及ぼす絶大なインパクトが明らかになった。先進国にとっても生活を維持するエネルギーの確保が最優先の課題になり、化石燃料の段階的廃止などという目標は出せなくなった。

COP27は、意外に大きな転換点になるかもしれない。来年のCOP28はUAEのドバイで開かれるので、今年、産油国が1.5℃目標を葬った実績からみると、来年はもっと適応(開発援助)に重点を置く会議になるだろう。

しかし開発援助は地味な問題であり、「人類の未来」や「消費文明のあり方」などの文明論とも無関係だ。「グリーン成長」などというスローガンも無意味である。化石燃料は途上国が豊かになるためには必要であり、豊かになれば環境に配慮した生活ができるようになる。それが産業革命以後の歴史で、人類が証明したことだ。

関連記事

-

「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については分厚い本を通読する人は少ないと思うので、多少ネタバラシの感は拭えないが、敢えて内容紹介と論評を試みたい。1回では紹介しきれないので、複数回にわたることをお許

-

「世界で遅れる日本のバイオ燃料 コメが救世主となるか」と言う記事が出た。筆者はここでため息をつく。やれやれ、またかよ。バイオ燃料がカーボンニュートラルではないことは、とうの昔に明らかにされているのに。 この記事ではバイオ

-

電気代が高騰している。この理由は3つある。 反原発、再エネ推進、脱炭素だ。 【理由1】原子力の停止 原子力発電を運転すれば電気代は下がる。図1と表1は、原子力比率(=供給される全電力に占める原子力発電の割合)と家庭用電気

-

昨年発足した原子力規制委員会(以下、規制委員会)の活動がおかしい。脱原発政策を、その本来の権限を越えて押し進めようとしている。数多くある問題の中で、「活断層問題」を取り上げたい。

-

札幌医科大学教授(放射線防護学)の高田純博士は、福島復興のためび、その専門知識を提供し、計測や防護のために活動しています。その取り組みに、GEPRは深い敬意を持ちます。その高田教授に、福島の現状、また復興をめぐる取り組みを紹介いただきました。

-

環境団体による石炭火力攻撃が続いている。昨年のCOP22では日本が国内に石炭火力新設計画を有し、途上国にクリーンコールテクノロジーを輸出していることを理由に国際環境NGOが「化石賞」を出した。これを受けて山本環境大臣は「

-

G20では野心的合意に失敗 COP26直前の10月31日に「COP26議長国英国の狙いと見通し」という記事を書いた。 その後、COP26の2週目に参加し、今、日本に戻ってCOP26直前の自分の見通しと現実を比較してみると

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。 今週のアップデート 1)非在来型ウランと核燃料サイクル アゴラ研究所、池田信夫氏の論考です。もんじゅは廃炉の方向のようですが核燃料

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間