高浜原発4号機原子炉自動停止、いったいなにが起こったのか?

NHKより

スワッ!事故か!?

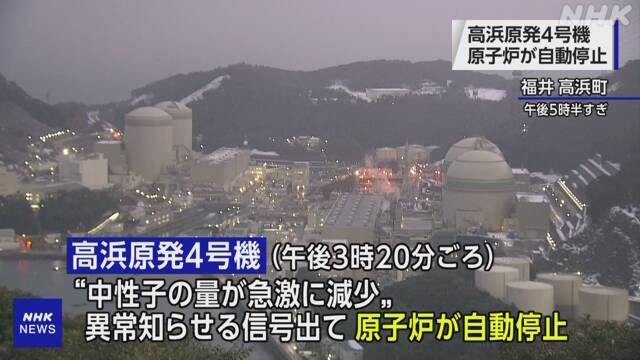

昨日1月30日午後、関西電力の高浜原子力発電所4号機で原子炉が自動停止したと報道された。

「原子炉内の核分裂の状態を示す中性子の量が急激に減少したという異常を知らせる信号が出て、原子炉が自動停止した」ということだが、これはにわかには信じがたい。なぜなら通常の運転中の原子炉炉心内で中性子が急減するような状態はなかなかに考えにくいからだ。

ただ、原子炉は正常に停止し周辺の放射線量にも異常は見られないとのこと。なおかつ原子燃料は正常に冷却されているので現在事故状態ではないし今後事故に進展する可能性もない。関西電力と原子力規制庁が原因を調べているようだが、1月31日正午までには何も追加発表がない。

3つの要因

通常運転中の原子炉の中性子量が急激に減少するという事態はあまり前例が無いように思う。可能性としては、以下の3つが考えられるだろう。

- 制御棒の予期せぬ落下などによる炉内の中性子の吸収量の急増

- 中性子検出器の異常

- 人為的ミス

なお、巷間SNSなどでは燃料自体の品質が劣っていたのではないかなどと指摘する声もあるがその可能性はない。もしそういうことがあればそもそも原子炉を臨界に持って行くことができない。それに、燃料棒の品質管理は基本中の基本である。

順に見てこう。

【1. 制御棒の予期せぬ落下などによる炉内の中性子の吸収量の急増】

制御棒の予期せぬ落下やボロン濃度(炉心の反応度制御にボロンを含んだ水を注入している)の変化などがあったとすれば、そのことは今回の異常が起こったのち、調査検証すれば割と容易く判明する。異常から1日以上たってもそのような発表はないので、この可能性は低いのではないかと私は思う。

【2. 中性子検出器の異常や故障】

炉心内の中性子の量を常時モニタリングする中性子検出器が4台設置されている。そしてそのうち2台が同じ信号を出さないと原子炉の自動停止には至らない。したがって、4台のうちの2台がほぼ同時に異常をきたした、ないしは故障したのではないかということになるのだ。しかし、これも極めて可能性が低い。

このような検出器は非常に重要な機器であるので、日頃の点検は厳重になされているので、2台が同時に故障する確率は無視できるぐらい小さいのである。それに、これらの検出器は1月26日に、それらが正しい値を示すように調整(較正という)されたばかりであった。

【3. 人為的ミス】

最後に残るのは人為的ミスである。

どのような人為的ミスがあったかどうかはもちろん今の時点で何も言えない。しかし、26日に較正したばかりではあるが、何か追加の作業のようなことをしていたとも限らない。そして、作業中に誤って2系統同時に外れてしまったというようなことが起こり得ないとも言えない。それ以外にも上で触れた制御棒やホウ素濃度調整に関わる人為的ミスも可能性としてはある。それにしても考えにくいことではあるが・・。

もし人為的ミスだったとしたら・・・

今回の事態は上で見たように人為的ミスぐらいしか考えられないのではないだろうか。予断は禁物だが、いずれ早晩この事態の原因は究明され公表されると思う。

今回は中性子の急減という状態であり、事故には向かわないむしろ収束する事態であった。炉心内の中性子異常による事故は中性子が急増する事態の下で起こるのだから。しかし、だからといってよしとすることはできまい。

もし仮に人為的ミスであったとするなら、容易に看過することはできないしその代償は小さくないかもしれない。今回は大事には至らなかった類のミスということになろうが、TMIもチェルノブイリも別の類ではあったが〝人為的ミス〟がシビアアクシデントを引き起こしたのである。そのことを私たちは決して忘れてはならないと思う。

政府はGX実行会議などで原子力発電の有用性が取りざたし、事業者や民間企業では新型原子炉(SRZ−1200やBWRX−300など)の開発・配備の機運が高まっているが、今次の事態がそこに水を差さないことを願うばかりである。

関連記事

-

原発のテロ対策などを定める特重(特定重大事故等対処施設)をめぐる混乱が続いている。九州電力の川内原発1号機は、今のままでは2020年3月17日に運転停止となる見通しだ。 原子力規制委員会の更田委員長は「特重の完成が期限内

-

情報の量がここまで増え、その伝達スピードも早まっているはずなのに、なぜか日本は周回遅れというか、情報が不足しているのではないかと思うことが時々ある。 たとえば、先日、リュッツェラートという村で褐炭の採掘に反対するためのデ

-

あらゆる手段を使って彼の汚点を探せ!というのが、フェーザー内相(社民党・女・53歳)の極秘命令だったらしい。 彼というのはシェーンボルム氏。2016年より、サイバーセキュリティの監視などを担当するBSI(連邦情報セキュリ

-

中国の研究グループの発表によると、約8000年から5000年前までは、北京付近は暖かかった。 推計によると、1月の平均気温は現在より7.7℃も高く、年平均気温も3.5℃も高かった。 分析されたのは白洋淀(Baiyangd

-

日本の原子力規制委員会、その運営を担う原子力規制庁の評判は、原子力関係者の間でよくない。国際的にも、評価はそうであるという。規制の目的は原発の安全な運用である。ところが、一連の行動で安全性が高まったかは分からない。稼動の遅れと混乱が続いている。

-

猛暑になるたびに「地球温暖化のせいだ」とよく報道される。 だがこれも、豪雨や台風が温暖化のせいだという話と同様、フェイクニュースだ。 猛暑の原因は、第1に自然変動、第2に都市熱である。地球温暖化による暑さは、感じることも

-

去る7月23日、我が国からも小泉環境大臣(当時)他が参加してイタリアのナポリでG20のエネルギー・気候大臣会合が開催された。その共同声明のとりまとめにあたっては、会期中に参加各国の合意が取り付けられず、異例の2日遅れとな

-

COP27が終わった。筆者も後半1週間、エジプトのシャルム・エル・シェイクで開催された国連「気候変動枠組条約」締約国会合であるCOPの場に参加してきたが、いろいろな意味でCOPの役割が変貌していることを痛感するとともに、

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間