中国の石炭火力は日本の20倍分で更に6倍分建設中

Evgeny Gromov/iStock

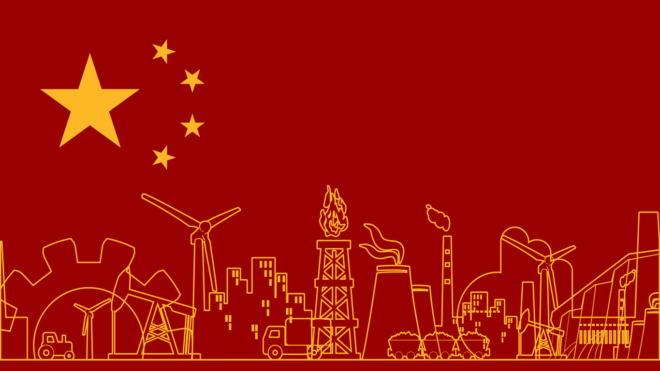

中国で石炭建設ラッシュが続いている(図1)。独立研究機関のGlobal Energy Monitor(GEM)が報告している。

図1 GEMより

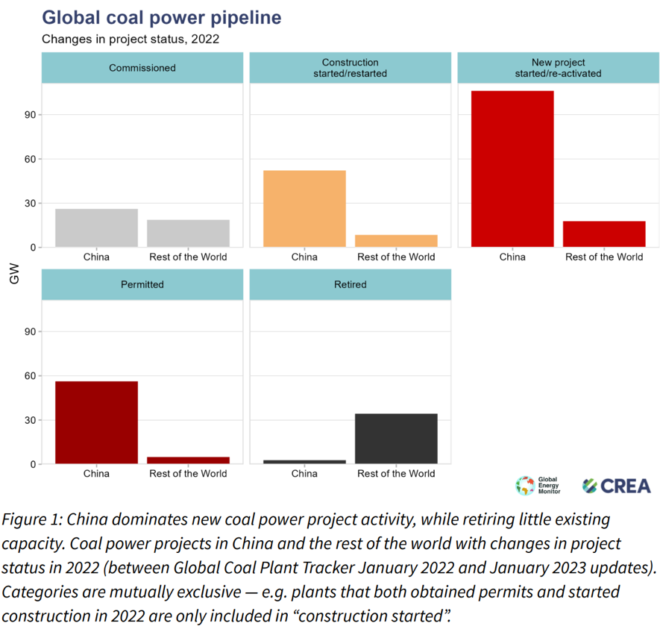

同報告では、石炭火力発電の、認可取得(Permitted) 、事業開始(New project started)、建設開始(Construction) 、運転開始(Commissioned)など、今後建設される予定の(「パイプライン」に入っていると言う)各段階のデータを収集している。

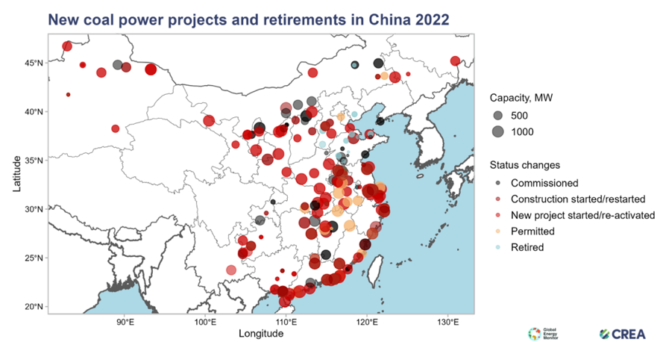

2022年に中国で建設が開始された石炭発電設備容量は、世界の他の地域をすべて合わせたものの6倍となっていることが分かる。

図2 GEMより

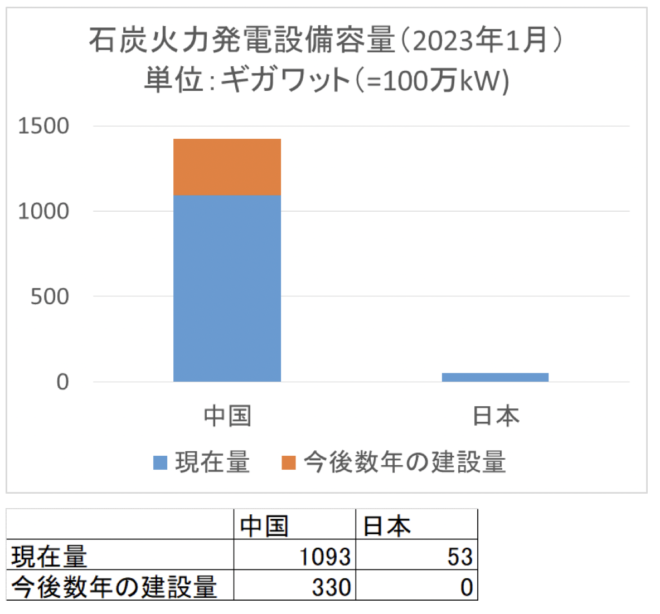

更に、同ホームページのデータを使って日中比較をしてみた(図3)。2023年1月時点の日中の石炭火力発電設備容量と、パイプラインに入っている今後数年で建設される予定の中国の石炭火力発電設備容量を比較している。

図3 筆者作成。データはGEMによる。

現時点で中国は日本の20倍の設備量を有している。今後数年の中国の建設量は日本の6倍だ(なお日本は今後の純増は予定されていないので、今後数年の建設量は中国のみ記してある)。

いま日本は温暖化対策のためとして、石炭火力発電の割合を減らそうとしているが、中国でこれだけ爆増しているときに、いったいどれだけの意味があるのだろうか。

もちろん、設備容量が増えることは、必ずしもCO2排出量増大とイコールではない。設備利用率(稼働率のこと)が低ければCO2排出は少なくなるからだ。しかし、いったん設備が出来てしまえば、普通は、それを稼働することが経済的になる。これだけの設備容量が追加されるとなると、やはり長期に渡って大量にCO2を排出し続ける可能性が高いのではなかろうか。

この建設ラッシュが起きたのは、世界的なエネルギー危機が主な原因だ。多くの石炭火力発電所は、ほんの数か月で建設の認可を取得したという。中国は、温暖化対策の看板は下げていないが、やはりエネルギーの安定・安価な供給が最優先なのだ。

では温暖化対策はどうなっているのか。同報告では、以下の指摘もしている。

広東省、江蘇省、安徽省の新規の石炭発電所は「サポート」発電という名目で建設されている。これはベースロードとしての「バルク」発電とは異なり、「系統安定性のサポート」または「断続的な自然エネルギーのサポート」のいずれかを意味する。

このようになっている理由は、国家エネルギー局が2022年2月に発表した方針で、バルク発電を目的とした石炭発電所の新設は認めないとしたためである。

本来、「サポート電源」への指定は、発電容量が不足したときだけ稼働すればよいので、稼働率の低さを意味するはずだ。しかし、これらのプロジェクトの環境影響評価では、年間4500~5500時間の稼働が見込まれている。1年は8760時間だから、つまり設備利用率は5割を超えていて、これは中国のベースロード石炭発電所の平均を上回っており、「サポート電源」という名目に合致していない。

■

『キヤノングローバル戦略研究所_杉山 大志』のチャンネル登録をお願いします。

関連記事

-

発送電分離、地域独占を柱とする電力システム改革の見直しが検討されています。6月の国会では、審議未了によって廃案になりましたが、安倍内閣は再提出の意向です。しかし、実施によって、メリットはあるのでしょうか。

-

3月11日に行われた日本自動車工業会の記者会見で、豊田章男会長(トヨタ自動車社長)は「今のまま2050年カーボンニュートラルが実施されると、国内で自動車は生産できなくなる」と指摘した。キーワードはライフサイクルアセスメン

-

日本政府は第7次エネルギー基本計画の改定作業に着手した。 2050年のCO2ゼロを目指し、2040年のCO2目標や電源構成などを議論するという。 いま日本政府は再エネ最優先を掲げているが、このまま2040年に向けて太陽光

-

きのうの言論アリーナでは、東芝と東電の問題について竹内純子さんと宇佐見典也さんに話を聞いたが、議論がわかれたのは東電の処理だった。これから30年かけて21.5兆円の「賠償・廃炉・除染」費用を東電(と他の電力)が負担する枠

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク、GEPRはサイトを更新しました。

-

大変残念なことに、金融庁は2027年度から上場企業へCO2排出量などのサステナビリティ情報開示を義務化する方向で動いています。 サステナビリティ開示、保証基準策定へ議論 金融庁 金融庁は12日、一部上場企業に義務化される

-

ちょっとした不注意・・・なのか 大林ミカさん(自然エネルギー財団事務局長)が一躍時の人となっている。中国企業の透かしロゴ入り資料が問題化されて深刻度を増しているという。 大林さんは再生可能エネルギーの普及拡大を目指して規

-

おかしなことが、日本で進行している。福島原発事故では、放射能が原因で健康被害はこれまで確認されていないし、これからもないだろう。それなのに過剰な放射線防護対策が続いているのだ。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間