2℃目標をめぐる現実的アプローチ

有馬純 東京大学公共政策大学院教授

地球温暖化をめぐる国際的取り組みの中で長きにわたって産業革命以降の温度上昇を2℃以内に抑えるという目標が掲げられていることはよく知られている。2015年12月に合意されたパリ協定ではこれを更に進め1.5℃~2℃以内という目標が盛り込まれた。

筆者はかねがね2℃目標の実現可能性については強い疑問を抱いてきた。パリ協定に向けて各国が提出した国別目標(INDC: Intended Nationally Determined Contribution)を足しあげても2℃目標達成に必要とされる排出削減パスには遠く及ばず、2030年時点で150億トンものギャップがあるとの分析がある(この分析は特定の気候感度を前提としたものであり、相当議論の余地のあるものなのだが、ここでは深く立ち入らない)。問題はボトムアップのプレッジ&レビューに基づくパリ協定の元で各国がこのギャップを埋めるために目標を飛躍的に引き上げるか否かである。筆者は再エネのコスト低下等のポジティブな動きはあるものの、各国は温暖化防止だけを基準に政策を行っているものではなく、とりわけ今後、経済発展を目指していく途上国が温暖化防止に右へ倣えするとは想定しにくいからである。

本年2月、フォーリン・アフェアーズに「2℃ 目標の幻想―非現実的な気候変動目標の危険―(テッド・ノードハウス)」という興味深い論文が掲載された。テッド・ノードハウスは技術による環境問題の解決を目指すシンクタンク「ブレークスルー・インスティチュート」の代表であり、筆者とは10年来の知己である。少し長くなるが、彼の論旨を紹介したい。

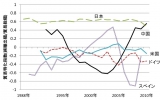

- 2014-16年に増加が止まっていた世界の温室効果ガス排出量は2017年に再び上昇した。過去3年の温室効果ガス排出量安定は再エネのシェア拡大というよりも、経済成長と温室効果ガス排出のデカップリングの結果ではなく、中国を含む主要国の経済成長鈍化によるところが大きい。

- 2℃目標は長きにわたって国際的な温暖化防止の取り組みのおまじない(talisman)となってきたが、実現不可能な目標を掲げ続けることの悪影響についても考えているべきだ。2℃目標は種々の不確実性があるなかで恣意的に設定されたものであり、2℃目標を達成したからといってカタストロフを避けられる保証もない一方、2℃目標を超えたからといってカタストロフが起きる保証もない。

- 気候学者や環境活動家はあるレベルを超えると気候変動リスクが飛躍的に上昇するティッピング・ポイントが存在し、温室効果ガスを大幅に削減する予防原則を適用するべきだと主張する。しかし予防原則の議論は2℃目標の根拠にはなるものではなく、1℃目標にも、逆に3℃目標にも適用できる。しかも温室効果ガス排出とインパクト発生との間には大きなタイムラグがあり、極端な低排出シナリオを講じたとしても今世紀末までほとんど効果がない。

- 環境活動家は温室効果ガス削減努力に対するモラルハザードになるとの理由で人間社会が気候変動に適応できるという議論を否定する。しかし気候変動リスクを防止するために温室効果ガスを急速に削減できるという議論(幻想)は逆に喫緊の対応を求められる適応努力を阻害するモラルハザードにもなる。

- 気候変動のリスクは貧困国に重くのしかかるが、貧困国が豊かになれば気候変動リスクへの適応力も向上する。しかし貧困国の経済発展にはインフラ整備、そのためには鉄鋼、セメントが必要になる。これは化石燃料消費の必然的な拡大を意味する。

- 2℃目標から計算した炭素予算を根拠に世銀、国際開発金融機関が化石燃料に対する融資を禁止する動きが生じているが、これは結局のところ途上国の経済発展、ひいては適応能力の向上を阻害し、気候変動リスクに晒すことになる。

- 2℃目標を達成するためには歴史的に前例のないスピードでゼロカーボン技術を普及させる必要がある。石炭からガスへの転換は温室効果ガスを削減するが、天然ガスも化石燃料なので発電部門の脱炭素化にはつながらない。このため環境活動家は天然ガスを無視するか、反対しさえする。次世代ゼロカーボン技術(次世代原子力、次世代地熱、CCS等)が本格的に導入されるには少なくとも10-20年かかるため、2℃目標達成には間に合わない。

- このため環境活動家は現在利用可能なゼロカーボン技術(太陽光、風力等)の導入拡大を専ら主張する。しかし太陽光や風力のような間欠性の高いエネルギーのシェアが増大するにつれ、その価値は低下し、世界における再エネ導入はSカーブをたどる可能性が高い。

- 発電部門の脱炭素化は比較的容易であるとしても、発電部門は温室効果ガス排出量全体の20%を占めるのみであり、運輸、野小生行、工業、建設部門での脱炭素化ははるかに難しい。鉄鋼、セメント、肥料、航空燃料、貨物輸送において当面。化石燃料以外の有効な代替物は見当たらない。革新的ゼロカーボン技術が2℃目標達成に間に合うタイミングで利用可能になる可能性は低い。

- 世界のエネルギー供給の80%以上は化石燃料であり、1990年代初頭と大きく変わっていない。その間、温室効果ガス濃度は増大を続けている。国際的・国内的な気候変動対策は排出パスをほとんど変えていない。

- 環境活動家は化石燃料産業が政府の対策を遅らせているからだとの陰謀論を展開している。より現実的な説明は、化石燃料が人々の生活水準向上に便益をもたらしている以上、脱炭素化は容易ではないということだ。確かに代替技術は改善しているが、2℃目標を達成するには不十分である。2℃目標を達成できない場合の人間社会への影響には不確実性が大きいため、第二次大戦級のマグニチュードで再エネを普及させたり、グローバルな炭素価格を引き上げるような対策が進むとは思えない。

- 今後20年で温室効果ガス濃度は間違いなく450ppmを超えることになる。その際、2℃目標を達成するためには想像を絶するスケールでの大気中からの炭素除去やジオエンジニアリングが必要になる。IPCCは既に今世紀後半のネガティブ排出を求めている。

- しかし環境活動家は適応のみならず、炭素除去やジオエンジニアリング技術にもモラルハザード論をふりかざす。大規模な炭素吸収や大気・海洋中の化学組成の変化によって温度上昇を防ぐことができることが期待されるのであれば、現在の脱炭素化努力から目を背けることになるというのがその理由だ。

- モラルハザード論を展開するのであれば、むしろ2℃目標に向けられるべきだ。人類は温暖化する地球で生きていかねばならないのであり、2℃目標は達成可能であるとの幻想に固執することは、現在及び将来の問題に取り組むことをかえって阻害することになる。世界が非現実的な2℃目標を放棄すれば、多くの現実的な政策がスコープに入ってくる。

- 2℃目標を達成できないとしても石炭からガスへの転換、再エネの着実な拡大等、脱炭素化に向けた現実的な取り組みを全て講ずるべきだ。長期の大幅削減につながる着実な研究開発投資も必要だ。低効率の太陽光パネルへの膨大な補助金はより革新的な太陽光技術の普及を妨げている。巨額な補助金を受け、グリッドの優先アクセスを有する太陽光や風力と異なり、ゼロエミッション電源の原子力は経済性を失っている。現在の太陽光や風力技術に過剰投資することは脱炭素化に必要な将来技術への投資をクラウドアウトする。大幅削減に真剣に取り組むならば、当分の間、大きな貢献が見込めないとしても革新的技術の開発・商業化に資金をふりむけるべきだ。

- 同時に世界は炭素除去、ジオエンジニアリング技術及びそれを用いる国際ガバナンスの議論を真剣に行うべきだ。

- 2℃目標に立脚した炭素予算論を振りかざし、途上国が化石燃料に基づく経済成長をすることを否定することは道徳的に正当化されない。経済成長を制約した排出削減は貧困国にとって何の意味もない。経済発展をすれば異常気象への対応力も強化される。

- これまでの気候変動議論は気候変動問題を解決(solve)できるという前提に基づいており、2℃目標はこうした考えに立脚している。しかし現実的に考えれば、気候変動問題は解決できるものではなく、いかに成功裏に管理(manage)していくこかということである。2℃目標によって課せられた制約から国際的な温暖化防止動力を解放することは気候変動リスクを除去するものではないが、気候変動リスクをよりよくマネージすることにつながる。

当然、予想されるようにこの議論には環境NGOから強い批判が寄せられた。その代表的なものがグリーンピースインターナショナルのジェニファー・モーガンによる「パリ温度目標を放棄するな」である。この中でモーガンは太陽光、風力発電の目覚ましいコスト低下や英、仏、インド等の電気自動車目標等を根拠に、「2℃目標の追求は各国の温暖化対策の根幹であり、これを緩めることは誤りだ。世界は非連続的ンエネルギー技術革命に入っており、2℃目標は達成可能であり、1.5℃安定化も不可能ではない」と述べている。これに対し、ノードハウスは3月初めに「2℃目標の真実-なぜ2℃目標は気候変動緩和の役に立ってこなかったか-」という再反論をフォーリン・アフェアーズに寄稿している。この中で彼は「京都議定書が締結され、2℃目標が採用されて以降の方が世界の排出量の増加スピードは上昇しており、温度目標の有効性は疑問だ。モーガンが特筆大書する太陽、風力の世界の発電量に占めるシェアは4%に過ぎず、他方、CCSや原子力の役割は否定している。しかも世界の排出量に占める電力部門の割合は20%でしかない。低開発国の経済発展には鉄鋼やセメントを使うインフラが不可欠であるにもかかわらず、モーガンは貨物輸送、鉄鋼、石油精製、農業、セメント等に関し、化石燃料に対する代替案を何ら提供していない」と述べている。

筆者は冒頭紹介したノードハウスの考え方に全て賛同するわけではないが、多くの点で共感を覚える。2℃目標に基づいて炭素予算を計算し、途上国における旺盛な経済成長や安価なエネルギーへの需要を考慮せず、石炭資源は地中に留めておきべきであるという2℃目標中華思想、ゼロエミッション電源でありながら原子力をかたくなに否定し、再エネ拡大のみが解決策であるかのごとき再エネ至上主義、再エネ普及が進まないのは既存電力企業の策謀によるものだとの陰謀論等、彼がとりあげた事象の多くは日本国内でも確かに存在するからである。

各国政府が直面する課題は温暖化防止だけではない。温暖化防止をすべてに優先し、高いエネルギーコストを国民に強いることは政治的、経済的に持続可能ではない。他方、原子力を否定し、再エネを野放図に増やすことが経済にとってもプラスであるという議論は、FIT賦課金の拡大を見る限り、無責任な楽観論、極言すれば詐術的な議論である。温暖化問題には息長い取り組みが必要であるからこそ、ノードハウスの提示するようなプラグマティックなアプローチが必要とされるのではないだろうか。

関連記事

-

今年も例年同様、豪雨で災害が起きる度に、「地球温暖化の影響だ」とする報道が多発する。だがこの根拠は殆ど無い。フェイクニュースと言ってよい。 よくある報道のパターンは、水害の状況を映像で見せて、温暖化のせいで「前例のない豪

-

田中 雄三 温暖化は確かに進行していると考えます。また、限りある化石燃料をいつまでも使い続けることはできませんから、再生可能エネルギーへの転換が必要と思います。しかし、日本が実質ゼロを達成するには、5つの大きな障害があり

-

国のエネルギーと原子力政策をめぐり、日本で対立が続いている。いずれも国民の幸せを願ってはいるのだが、その選択は国の浮沈に関わる重大問題である。東京電力の福島第1原発事故の影響を見て曇るようなことがあってはならない。しかし、その事故の混乱の影響はいまだに消えない。

-

岸田政権はGXの目標達成のために、原子炉のリプレース・新設を打ち出した。そのリプレース・新設を担うことになるのが〝革新軽水炉〟である。 革新の要は、安全性と経済性である。日本でいえば、現行のABWR(改良型沸騰水型軽水炉

-

原子力発電でそれを行った場合に出る使用済み燃料の問題がある。燃料の調達(フロントエンドと呼ばれる)から最終処理・処分(バックエンド)までを連続して行うというのが核燃料サイクルの考えだ。

-

今年7月から施行される固定価格買取制度(FIT以下、買取制度)再生可能エネルギーで作られた電力を一定の優遇価格で買い取り、その費用を電気料金に転嫁する制度だ。

-

国際環境経済研究所(IEEI)版 新型コロナウイルスの緊急事態宣言が7都府県に発令されてから、およそ3週間が経ちました。様々な自粛要請がなされる中、宣言の解除予定である5月を心待ちにされている方もいらっしゃると思います。

-

さまざまな専門家が実名ブログで発言する、言論プラットフォーム『アゴラ』と、 ニコニコ生放送がコラボしました。その名も『ニコ生アゴラ』。第3弾は「被災地の復興を脅かす、『汚染がれき』と除染」がテーマです。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間