核燃料サイクルとは何か — 期待と困難が併存、政治的問題に

核燃料を「使い続ける」考え

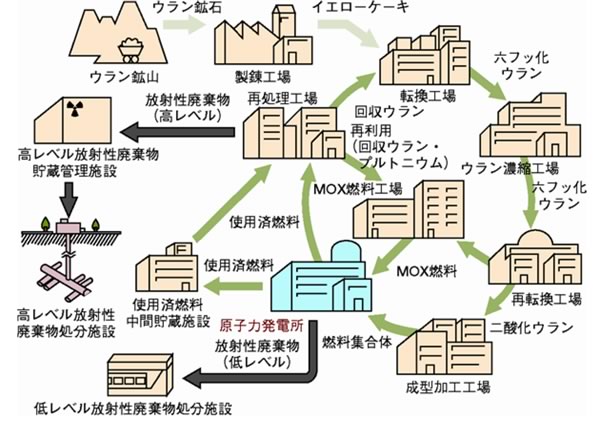

原子力発電でそれを行った場合に出る使用済み燃料の問題がある。燃料の調達(フロントエンドと呼ばれる)から最終処理・処分(バックエンド)までを連続して行うというのが核燃料サイクルの考えだ。

使用済み燃料の9割は再利用が可能であり、使い続けることで、エネルギーの有効利用をしようという考えだ。日本は無資源国であり、1970年代から80年代に、この考えは歓迎され、エネルギー政策の中に取り込まれていきた。

図1 核燃料サイクルのイメージ図(経済産業省資料より)

原発問題はこれまで、「使用済み核燃料をどのように扱うか」という点に批判が集まってきた。さらに福島第1原発事故でこの問題は関心が集まった。使用済み燃料が原発内に保管されていた。一連の原発での水素爆発や再び起こる可能性や地震や津波によって、その燃料が損傷することが懸念された。そのために、この問題が注目を集めた。

経産省によれば、使用済燃料の貯蔵量は11年末時点で約1万4800トン。大半は全国の原発で一時保管されている。ただし、その余地が少なくなっている。この方法では10年以内に、燃料保管の場所がなくなる。

現在、青森県むつ市に中間貯蔵施設が建設中だ。(青森県ホームページ)また青森県六ヶ所村の日本原燃の燃料再処理工場が現在試運転を行っている。ただし稼動のめどは立っていない。当初予定されていた7600億円の建設費用は、現在予定で2兆2000億円まで膨らんでいる。また建設計画が1989年に決定し、2010年までの稼動を目標にしたのに、今でも完成していない。現時点では燃料の再処理の一部は、英仏で行われている。

GEPRは10月9日の更新で掲載した2つの論説「したたかに堅持すべき再処理リサイクル政策 ― 歴史の蓄積、合理性、早急な「突然死」の危険」「放射性廃棄物の処分、対策の紹介 − 「地中処分」と「核種変換」 」で、問題への意見を紹介した。

「直接処分」というもう一つの選択肢

問題はこの政策をどのように判断するかだ。原発についてどのような考えを持とうと、使用済み燃料は今、日本に存在している。これをどうするか、決断をしなければならない。

原子力発電を止める場合に、当然、使用済み核燃料を再び使う必要はなくなる。しかし政府が9月に取りまとめた「1930年代に原発ゼロを目指す」とした「革新的エネルギー・環境政策(概要)」は、核燃料サイクルを続けると記載して、その矛盾が批判を集めた。

燃料の処分方法は、核燃料サイクルに使うか、直接処分をするかの2つだ。また核燃料サイクルで再処理するにしても、高レベル放射性廃棄物は発生してしまう。

直接処分とは、燃料集合体をほぼそのままの形でキャスクに入れて、地中につくられた特殊な施設内で保管するものだ。この種の廃棄物が生物への影響がないまでに放射線が減らせるには、10万年の時間が必要とされる。そのために、管理の先行きが見えず、この点も問題を複雑にする。

各国とも最終処分の方法については、政治的な議論が生じ、決めるまで遅々とした時間がかかる、もしくは決まらない状況が続いている。しかし、主要国の中で、「方針さえ決まらない」という状況になっているのは日本だけだ。

核燃料サイクルへの批判

燃料サイクルについて、肯定する主張は前述のコラム「したたかに堅持すべき再処理リサイクル政策 ― 歴史の蓄積、合理性、早急な「突然死」の危険」で、掲載している。

この政策の批判は、反原発の主張に付随したものに加えて、次のようなものがある。

1・経済性で全量再処理より費用がかかる。

内閣府原子力委員会の試算によれば、「全量再処理」「再処理・直接処分併用」で14.4兆円から18.4兆円。一方で全量直接処分は8.1兆円〜14.8兆円と試算されている。しかし、この試算は前提で変る。

2・核兵器に転用されるリスクがある。

再処理の過程で毒性の強く、また核兵器にも使われるプルトニウムが抽出され、これが危険であるとの指摘がある。ただし、これは核物質を扱うどの段階でも、リスクが存在する。

3・高速増殖炉もんじゅ、青森県六ケ所村で建設中の核燃料再処理施設など、計画を実現する手段で技術トラブルが続き、稼動のめどが立っていない。

どのような方法を選択するにしても、使用済み核燃料の問題にはさまざまなコスト、また選択の難しさがある。さらに、核物質への恐怖から、関係者の合意形成がとても難しい。

GEPRではこの問題について読者の意見を募集している。投稿は info@gepr.org まで。

(2012年10月9日掲載)

関連記事

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。

-

東京都の令和7年度予算の審議が始まった。 「世界のモデルとなる脱炭素都市」には3000億円もの予算が計上されている。 内容は、太陽光パネル、住宅断熱、電気自動車、水素供給などなど、補助金のオンパレードだ。 どれもこれも、

-

はじめに 本記事は、エネルギー問題に発言する会有志4人(針山 日出夫、大野 崇、小川 修夫、金氏 顯)の共同作成による緊急提言を要旨として解説するものである。 緊急提言:エネルギー安定供給体制の構築を急げ!~欧州発エネル

-

企業で環境・CSR業務を担当している筆者は、様々な識者や専門家から「これからは若者たちがつくりあげるSDGs時代だ!」「脱炭素・カーボンニュートラルは未来を生きる次世代のためだ!」といった主張を見聞きしています。また、脱

-

ただ、当時痛切に感じたことは、自国防衛のための止むを得ぬ戦争、つまり自分が愛する者や同胞を守るための戦争ならともかく、他国同士の戦争、しかも大義名分が曖昧な戦争に巻き込まれて死ぬのは「犬死」であり、それだけは何としても避けたいと思ったことだ。

-

日米のニュースメディアが報じる気候変動関連の記事に、基本的な差異があるようなので簡単に触れてみたい。日本のメディアの詳細は割愛し、米国の記事に焦点を当ててみる。 1. 脱炭素技術の利用面について まず、日米ともに、再生可

-

賛否の分かれる計画素案 本年12月17日に経産省は第7次エネルギー基本計画の素案を提示した。27日には温室効果ガス排出量を2035年までに60%、2040年までに73%(いずれも19年比)削減するとの地球温暖化基本計画が

-

1. 化石燃料の覇権は中国とOPECプラスの手に 2050年までにCO2をゼロにするという「脱炭素」政策として、日米欧の先進国では石炭の利用を縮小し、海外の石炭事業も支援しない方向になっている。 のみならず、CO2を排出

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間