革新軽水炉「iBR」は東芝起死回生の一打となるのか

Eoneren/iStock

岸田政権はGXの目標達成のために、原子炉のリプレース・新設を打ち出した。そのリプレース・新設を担うことになるのが〝革新軽水炉〟である。

革新の要は、安全性と経済性である。日本でいえば、現行のABWR(改良型沸騰水型軽水炉))やAPWR(改良型加圧水型軽水炉)を凌ぐ安全性と経済性が求められる。つまり、改良の先をゆく革新が求められる。

三菱が掲げる革新炉であるSRZ−1200についてはすでに報じた。

iBR:東芝の打ち出した革新軽水炉

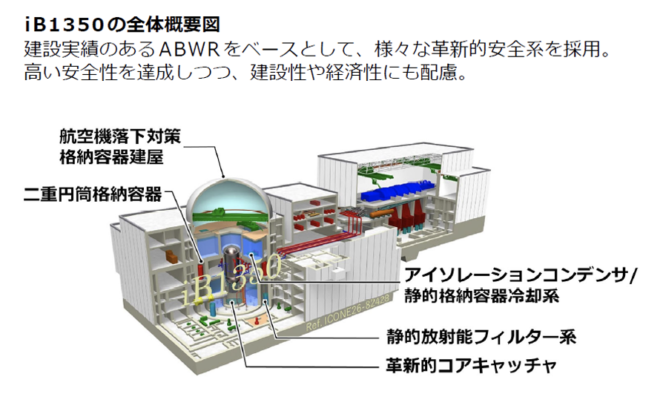

iBRとは、innovative-intelligent-inexpensive BWR の略であるらしい。つまり、革新的であり知的であり高価ではないという。具体的な設計としては出力135万キロワットのiB1350がある。

iB1350

日本原子力学会 原子力安全部会セミナー「新型炉の安全と安全規制」より

この設計のベースにあるのは柏崎・刈羽6、7号機などですでに建設と運転の実績があるABWRである。

なにが革新なのか:7日間のグレースピリオド

革新の要は2つある。一つめは安全性である。安全性のポイントは、事故によって炉心が溶けるような事態が発生する確率とその際に環境に放出されうる放射性物質の量である。いずれも従来の(つまり3.11後の追加的安全対策を施さない)ABWRに比べて2桁以上改善されるという——100分の1以下になるのである。

安全性の革新の設計上の特徴は大量の冷却水を原子炉の周辺に配備して万が一の時には運転員の操作や電動式の機械を介さなくても炉心を冷やし続けることにできる〝受動的〟安全を手厚くしたことである。

その結果、人が介入せず放っておいても炉心を冷やし続けることができる期間、これをグレースピリオド(grace period)という、が7日間になるという。従来の原子炉は型によって異なるが、せいぜい保っても数日。福島第一の3号機は運転員の必死の操作を介しながらも事故発生から3日後の3月14日には水素爆発を起こしている。であるから、実際にシビアアクシデントの危機が迫った場合に、7日間の余裕が見込めるというのは安全確保のためには非常に大きな利点である。

経済性はどうか

革新の要のもう一つは経済性である。経済性向上のポイントは、特別重要施設(いわゆるテロ対策施設)が合理化できるという。

どういうことかというと、原子炉をすっぽりと覆う格納容器の壁が二重化される(従来は一重)ので耐性が増す。そのことによって航空機などの飛来物に対しての堅牢さが増すので特別重要施設が合理化できるとのことであるが、この点の詳細は必ずしも詳らかでない。

では一体どのくらい安くなるのか?この点はさらに詳らかでない。最近の参考例でいえば、欧州型加圧水型軽水炉(EPR)がフィンランドに建造されているが、シビアアクシデント対策を万全にした結果建造費は2兆円にまでなった。

これはiB1350に限ったことではないが、一説によれば、これからつくる大型の革新的軽水炉はわが国では1.5兆円ほど掛かるのではないかと言われている。

起死回生の一打となるのか

東芝の原子力事業はウエスティングハウスの買収をめぐる粉飾決算の一件以来全くもって精彩を欠いている。長年のビジネスパートナーであった東京電力が3.11以降原子力業界での威力を失ってることも大きく影を落としていると思う。

さて、起死回生の一打となるためには、タマが飛んでこないことにはどうにもならない。東芝はすでにバッタボックスに立っている。しかし、待てど暮らせどタマは飛んできそうにないのだ。タマを放つべき投手はマウンドに姿を見せていないどころか、どうやらブルペンにもまだいないようである。

タマとは金である。タマ、つまり資金がなければいくら良い設計が手元にあっても、それを元手に革新的原子力発電所をつくることはできない。

岸田政権はそこをどう考えているのだろうか?

タマが飛んでこなければ、起死回生の一打を打つことすら絵空事なのである。

関連記事

-

4月16日の日米首脳会談を皮切りに、11月の国連気候変動枠組み条約の会議(COP26)に至るまで、今年は温暖化に関する国際会議が目白押しになっている。 バイデン政権は温暖化対策に熱心だとされる。日本にも同調を求めてきてお

-

毎朝冷えるようになってきた。 けれども東京の冬は随分暖かくなった。これは主に都市化によるものだ。 気象庁の推計では、東京23区・多摩地区、神奈川県東部、千葉県西部などは、都市化によって1月の平均気温が2℃以上、上昇し

-

ロシアの国営ガス会社、ガスプロムがポーランドとブルガリアへの天然ガスの供給をルーブルで払う条件をのまない限り、停止すると通知してきた。 これはウクライナ戦争でウクライナを支援する両国に対してロシアが脅迫(Blackmai

-

高速増殖炉(FBR)「もんじゅ」に対して、原子力規制委員会が「運営主体を変更して業務を見直せ」という勧告を出し、崖っぷちに立たされている。今のところ現在の日本原子力研究開発機構(JAEA)に代わる受け皿は見当たらず、メディアからは廃炉にすべきだという意見も出ている。

-

英国国営放送(BBC)で内部監視の役目を受け持つEditorial Complaints Unit (ECU)は、地球温暖化に関するBBCのドキュメンタリー番組が、気候変動について誤った報道をしたと判定した。 番組「ワイ

-

過去10年のエネルギー政策においては、京都議定書のエネルギー起源CO2排出削減の約束水準が大前提の数量制約として君臨してきたと言える。当該約束水準の下では、エネルギー政策の選択肢は「負担の大きい省エネ・新エネ」か「リスクのある原子力発電」か「海外排出権購入」かという3択であった。

-

グレートバリアリーフのサンゴ被覆面積が増えつつあることは以前書いたが、最新のデータでは、更にサンゴの被覆は拡大して観測史上最大を更新した(報告書、紹介記事): 観測方法については野北教授の分かり易い説明がある。 「この素

-

日本政府はCO2を2030年までに46%減、2050年までにゼロにするとしている。 これに追随して多くの地方自治体も2050年にCO2ゼロを宣言している。 けれども、これが地方経済を破壊することをご存知だろうか。 図は、

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間